“醫生,我才20歲,就確診了AIDS,我夜夜失眠,不知道以后的路該怎么走?.”

這是一位確診者的詢問,也是眾多艾滋病人的獨白。

他們焦慮、恐慌、迷茫,生活的每一天都被巨大的陰影所籠罩......

來源:圖怪獸

今天(12月1日),是第36個“世界艾滋病日”,讓我們再次走近他們,走近艾滋。

據相關數據顯示,截至2022年底,全球約有3900萬名艾滋病毒感染者;在我國,感染艾滋病病毒人數超過105萬(2020年底數據)。

另據專家估算,我國尚有32%的人不知道自己感染HIV,且在青少年學生群體中,HIV新發報告呈逐年上升趨勢。

從1985年首例艾滋病病例報告至今,艾滋病在我國已經整整傳播了38年。

38年里,我們在艾滋病流行的防治策略與措施上有了重大進展,在各項治療與幫助下不少艾滋患者逐漸打開心扉、融入社會。

但也有很多患者未能走出旋渦,依然在病魔的陰影下苦苦掙扎,他們心底那千絲萬縷的情緒可以歸為一個字——“怕”。

來源:圖怪獸

首先,是對疾病本身的怕

很多人因為缺乏對于這方面疾病的正確認識,將它看作是比絕癥還可怕的存在。

在他們看來,一旦確診,就意味著自己命不久矣,與宣判“死刑”無異,繼而開始為生命倒計時。

而這種“等死”的念頭一旦萌生,人就會被巨大的恐慌吞噬。

目前,艾滋病雖然沒有徹底治愈的方法,但大量的臨床數據表明確診者通過規范、有效的抗病毒治療,可以控制病情發展,擁有正常人的壽命,生活質量也能得到保障。

有些時候,人的想象遠比疾病本身更為可怕。

所以,停止沒必要的猜想,多了解些相關知識,早檢測、早發現、早治療,就會發現它真的沒有那么可怕。

來源:圖怪獸

其次,是對世俗流言的怕

于艾滋病人而言,除了對這種疾病本身的怕,心理上的負擔也尤為沉重。

他們怕異樣的目光、怕閑言碎語、怕區別對待......

因為這種來自外界的惡意,會讓本就飽受病痛折磨的艾滋病人更加痛苦。

而在這種心理負擔的影響下,他們也習慣性把自己看作人群中的異類,認定自己不再擁有像普通人一樣生活的權利。

于是,他們消失于陽光下的大街小巷,待夜幕降臨,才敢邁出離開家門的那一步。

來源:圖怪獸

沒有從事相關領域的我們可能無法為艾滋病人身體上的病痛做點什么,但我們完全可以為他們心靈上的創傷做點什么。

比如改變錯誤的認知,扭轉不對的偏見。

不難發現,無論是過去還是現在,大眾對于艾滋病人最常見的誤區依然停留在“接觸就會感染”上。

可實際上,艾滋病的傳播有且只有三種途徑:

即性接觸傳播、經血液及血液制品傳播和母嬰傳播。

日常生活中的正常社交接觸,如握手、擁抱、共同進餐等并不會感染艾滋病病毒。

“不能僥幸,萬一趕巧接觸傳染了呢。”

“這種事還是當心為上,能不接觸就不接觸。”

......

這些說法,只不過是對艾滋病的無知和盲目跟風所形成的錯誤認知。

同時,我們也要意識到“正常接觸不會感染”這句話并非側面否認艾滋病預防的重要性。

記得廣而告之早年曾拍攝過一支關于預防艾滋病的公益廣告。

在這支廣告中,HIV化作多米諾骨牌,在一張多米諾骨牌倒下,壓到了后續無數張,直到有張擁有科學保護屏障的多米諾骨牌出現,倒塌才停止發生。

廣而告之公益廣告《積極預防艾滋 享受美好人生》完整版

從視頻中,我們可以更加直觀地感受到艾滋病預防工作的重要性。

而預防的著眼點始終要與科學同行,用科學的方式阻斷這一威脅,若拋棄了科學這一內核,那些以“預防”之名展開的“預防”不也成了種傷害嗎?

來源:圖怪獸

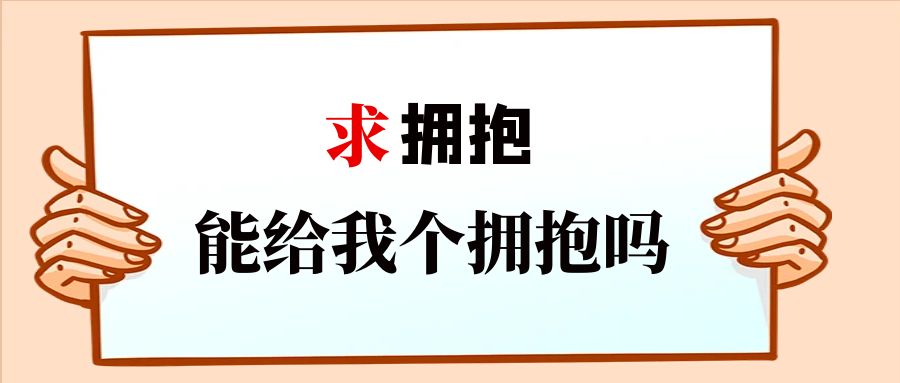

武漢市曾舉辦過一場名為“愛滋徒步”的活動:

公開身份的感染者在公園門口向過路的陌生人“求擁抱”。

半個小時有53人受邀,最終有27人伸出臂膀與他們相擁。

53:27,這個結果不算很好,但也不差,在這27人身上我們看到了正確認知下人們內心的善意,也看到了對于艾滋病群體我們可以做得更好的希望。

雖然還有部分人選擇了拒絕,但我們相信,隨著相關部門對這一疾病的進一步攻克、輿論對艾滋病的正向引導,會有越來越多的人卸下了誤解的盔甲,給予艾滋病人尊重、理解和幫助。

我們希望,今后在面對艾滋病人時,所有人都不再談“艾”色變 ,更不會避之如蛇蝎。

我們也希望,以后街頭不再有“求擁抱”的病人,因為一個簡單的擁抱,我們所有人都同等擁有,不必再用“求”。

第36個“世界艾滋病日”到來之際,讓我們一起努力,為身在陰霾中的艾滋病人披上一件勇敢的外衣。

文章轉載自公益中國網:http://www.gzjgpet.cn/special/show.php?itemid=238

圖片已注明出處,版權類圖片獲得正規授權,如有疑問請與我們聯系。