最近,一篇名為《被我媽的自我感動式付出搞到情緒崩潰,連班都沒法上了》的帖子火了。

究竟發生了什么讓發帖人竟然如此崩潰?

原來,發帖人的媽媽要去女兒所在的城市看她,問女兒要不要從家里帶點豬肉過去。

女兒明確表示不需要,媽媽也同意了。

第二天,媽媽卻說已經從菜市場買了10斤豬肉凍冰箱了,女兒再次表示不需要,但媽媽似乎沒有聽進去。

臨行前一天晚上,媽媽又問女兒,豬肉放在行李箱里會不會超重。

女兒再次強調千萬不要帶,這么長的飛行時間,肉會壞掉的,媽媽又一次答應了。

結果出行那天,媽媽托運完行李給女兒打電話說:她帶了15斤豬肉都沒超重。

那一刻,女兒說感覺有什么東西在自己腦子里炸開了,很痛苦、很憤怒。

她20多年的人生里,自己的想法和意愿一直被忽視,而媽媽總是以愛她的名義做一些令人窒息的事情。

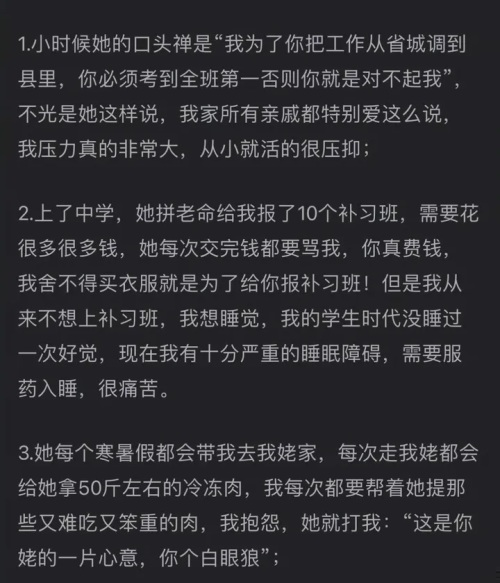

她回憶起過去的經歷,發現媽媽的這種行為不僅僅是一次兩次,而是貫穿了她整個成長過程:

給女兒報10個補習班,然后罵她浪費錢,但女兒根本就不想上補習班,整個學生時代更是沒睡過一次好覺;

女兒說想吃素包子,媽媽答應了,結果女兒放學回家,一咬包子滿嘴都是僵尸肉的腥膻,媽媽還振振有詞:我這是為你好,你長身體應該多吃肉;

女兒想吃番茄打鹵面,媽媽問要不要放一勺冷凍僵尸肉制作的牛肉湯進去,女兒拒絕,但媽媽還是放了;

媽媽問女兒,要不要給她寄點牛肉,女兒說不需要,結果還是收到了一箱80斤的冷凍僵尸肉,費了九牛二虎之力才把它拖到樓下垃圾桶里。

來源:豆瓣網友

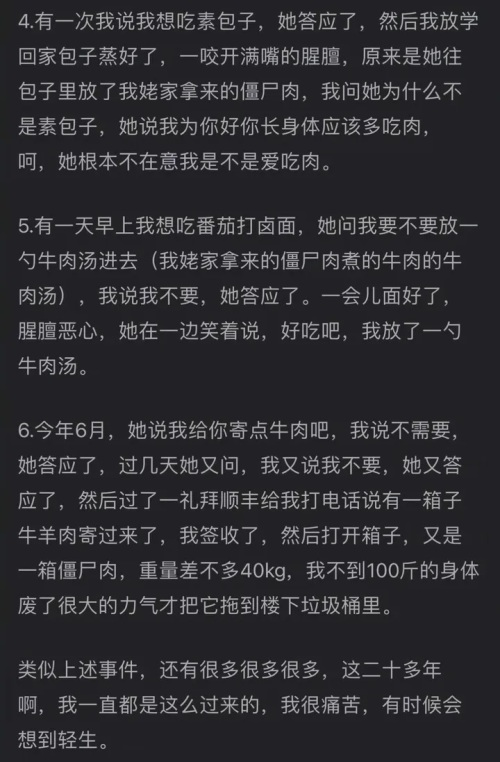

評論區里,有人一針見血地指出了這位媽媽的問題所在:

“她的付出很多都不是你需要的,是她以為你需要的,而且她要你配合她接受這些,你不接受她還要罵你。

表面上她是付出方,你是接收方,實際上她像是過家家,而你是那個被擺布的布娃娃。”

“你試圖和她溝通,但是很顯然,她拒絕和你溝通,她沉浸在她自己的敘事里,她沉浸在她付出,你就應該接受的劇情里。”

來源:豆瓣網友

生活中有太多這樣聽不懂人話、拒絕溝通、沉浸在自我感動、喜歡操縱孩子的父母,我覺得對你好的,但根本不考慮你是否需要。

比如,破天荒幫上小學女兒收拾書包的爸爸,發現書包里有女兒自己寫的小說。

他沒有夸獎女兒天馬行空的想象力,也沒有贊賞女兒堅持寫小說的毅力,而是徑直沖進女兒的房間,當著女兒的面,把她寫了30萬字的小說手稿撕得粉碎。

當女兒試圖再次溝通這件事時,爸爸只是輕描淡寫地說把數學成績提上去,再說能不能寫的問題。

女兒當場崩潰,爸爸臉上依舊是一副云淡風輕的模樣。

又如覺得兒子被欺負了,一直瘋狂追問發生了什么的爸爸,當發現泳池里授課女教練,驅趕打鬧的幾個孩子,讓他們去別的地方玩水。

其中一個男孩的爸爸一直在岸上焦急地看著,等男孩上岸了,他立即沖上去:“那個女教練和你說了什么啊?”

男孩根本沒在意,只是說“記不得了”

這可把爸爸急壞了,不停地追問女教練到底說什么了,最后把孩子問煩了,沖他爸爸大喊一句:“我真的!不記得了!”

爸爸氣急敗壞地吼道:“你被人欺負了你都不知道!!!”

之后,這位爸爸又去問別的小孩,但別的小孩也沒記住。

他不依不饒地去投訴那位女教練,當被問及女教練說了什么,他又啞火了。

再如私自打開了女兒帶回家的檔案袋的媽媽,面對女兒的崩潰,媽媽卻說“你又沒說不能拆,不就是拆了嗎?有什么大不了的。”

還有擅自拆開女兒網購筋膜槍的媽媽,以為26歲的女兒買了不可描述的小玩具,不由分說地打了女兒一頓。

來源:知乎網友

以及想讓女兒報考本地定向師范生,偷走中戲錄取通知書阻撓女兒入學媽媽……

在生活中,無論是父母對孩子,朋友之間,上下級之間,或者是求人者與被求者之間等等,經常會上演這種自以為是,自我感動式的付出。

這種“為你好”式的自以為是,其實是一種強迫性情感操控。名義上的“為你好”,潛臺詞卻是用情感綁架孩子“聽我的”。

根本不考慮對方的實際感受,更不顧及對方的真實需求。自顧自地給對方自己認為好的東西,做自以為對對方好的事情。

付出之后,還要大肆抱怨一番,讓對方產生“虧欠感”才樂意,以此來滿足自己的“犧牲感”。

《原生家庭》一書中,就列出了這類操控型父母所具有的特征,比如:

來源:《原生家庭》圖書封面

①間接控制:經常會把操控偽裝成關心,說些類似于“這都是為了你好”、“因為愛你才……”的話;

②直接控制:包含威脅、恐嚇和羞辱。孩子的意見毫無價值,孩子的需求和愿望無關緊要;

③只要成年的子女試圖把握自己的生活,他們就必須付出代價——生活在內疚、沮喪、憤怒以及深深的負罪感中;

④為了達到控制子女的目的,會把子女當作能力不足,什么事都做不好的小孩子來對待;

⑤為了避免直接沖突,會在其他人面前擺出楚楚可憐的樣子,讓別人替自己聲討。

比起苦大仇深、總是喜歡把犧牲掛在嘴邊的父母,跟孩子搶冰淇淋的家長,也許更受孩子喜愛,更能給孩子帶來快樂。

育兒先育己,孩子由父母而來,但并不屬于父母。

詩人紀伯倫曾在百年前提醒:“你可以給予他們的是你的愛,而不是你的想法,因為他們有自己的思想。”

但是總有父母無法克制住沖動,越俎代庖地想要掌控孩子的人生,自大地認為孩子的選擇遠不如自己的安排。

曾看過一部紀錄片,片中熊貓媽媽教寶寶爬樹,寶寶在樹上反復練習著,爬上摔下,摔下又爬,樹下總有媽媽在等它。

來源:圖怪獸

一天,樹下的熊貓媽媽看到寶寶靈活地爬上了高高的枝頭,扭頭就走。

也許,它們此生不再相見,因為熊貓是獨居動物,各自有領地,不會輕易離開。

當確定寶寶有了獨立生存的本領,熊貓媽媽便轉身獨行,留下的只是踽踽的背影。

因為,放手是那么難。

世界上有那么多種的愛,都是為了在一起,但唯獨父母的愛開始便指向分離。

龍應臺說“所謂父母子女一場,只不過意味著,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行。而且,他用背影默默地告訴你:不必追。”

人生由自己決定的放手,才是父母給予孩子最好的成長禮物。

文章轉載自公益中國網:http://www.gzjgpet.cn/special/show.php?itemid=248

圖片已注明出處,版權類圖片獲得正規授權,如有疑問請與我們聯系。