一名1歲幼童在飛機上哭鬧,被2名成年的陌生人直接把孩子從奶奶身邊強行帶走,鎖進衛生間里強制“教育”。

來源:椒點

這種行為無疑是非常不妥,且有很大隱患的,這卻是前幾天發生在一趟航班上的真實情景。

說實話,“飛機上遇到哭鬧的孩子”真是全世界共同的世紀難題。

廣大網友們對此類問題的爭論不斷,往往容易走向“你管不好就別出門”和“你忍不了就別出門”兩種極端。

但實際上這并不是非此即彼那么簡單的問題。

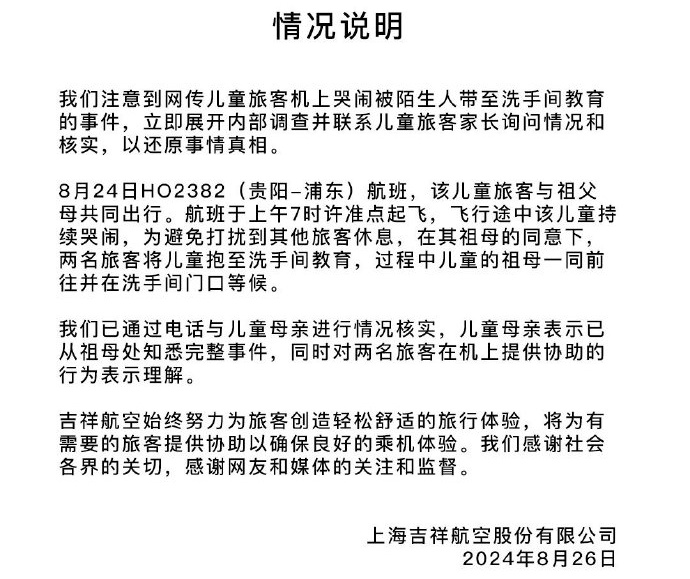

據涉事的吉祥航空就此事發布的情況說明表示,在兩日前一趟由貴陽飛往上海的航班上,確有一名兒童隨祖父母同行。

該兒童持續哭鬧,祖母同意兩名旅客將兒童抱至洗手間教育,事發后,兒童母親已從祖母處知悉完整事件,并對兩名旅客的行為表示理解。

來源:微博@吉祥航空

說明中提到了兩個值得關注的點——

一是家長答應陌生人帶自己年僅一歲的孩子到一個封閉環境,而自己對于封閉空間內發生的真實情況“一無所知”。

僅靠陌生人自稱“教育”的一面之詞,而如何“教育”,有無“恐嚇威脅”甚至暴力行為,都不得而知。

二是作為監護人的家長,不是父母,而是祖父母。父母健在的情況下,祖父母帶孩子,多是遵循著某種習慣。

當我們回溯到當時的場景中:清晨起飛的航班上,一個幼童哭鬧不已,早起趕飛機本就疲憊不堪的旅客更是難堪其擾。

有的自認倒霉選擇忍受,有的戴上耳塞眼罩“眼不見為凈”,有的躲到后排圖個清凈,有的試圖與家長溝通。

當然也有像視頻中兩人一樣的“行動派”,“大義凜然”地抱走孩子,通過自己的方法讓其“閉嘴”。

無論我們代入旅客或家長哪一方,都不難想象此情此景的無力——

1歲這個大小便都控制不住的年紀,更談不上控制情緒。

來源:視頻評論區

年齡較大的祖父母也不懂如何快速安撫孩子,年紀大了也心有余而力不足,又為孩子打擾他人,而窘迫得不知如何是好。

在無奈、內疚、焦急和尷尬等多種情緒的交錯下,面對陌生人具有莫大道德壓力的提議,他們也許會妥協。

事發后,孩子父母也表示“理解”。這種“理解”其實不難理解,在社會輿論、道德審判、資本介入,甚至家庭內部育兒矛盾等多重因素的壓力下,“多一事不如少一事”才是大部分人的本能選擇。

也許,家長也意識到了,如果他們繼續發表公開言論,他們一家大概率會成為網絡圍觀攻擊的“標靶”——

家長為什么放任年僅1歲的幼童跟老人同行坐飛機?

這個奶奶不愛孩子,否則為什么能容忍孩子被帶走?

……

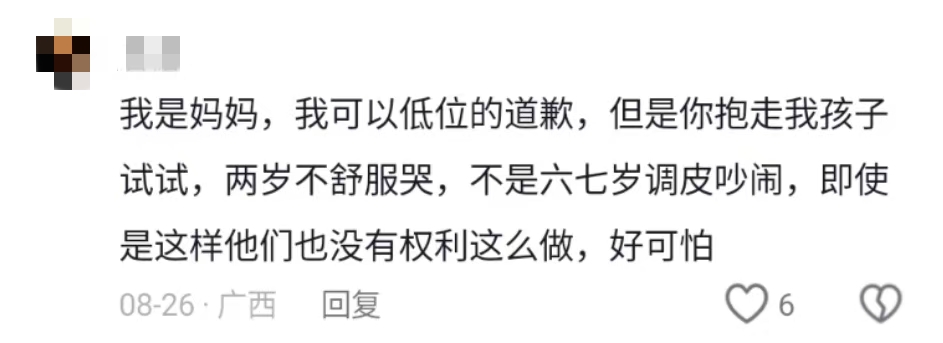

對此,有媽媽表示,如果孩子影響了別人,可以低位道歉,但不代表陌生人可以抱走孩子“教育”。

來源:視頻評論區

也有不曾為人父母的年輕人,代入孩子家長的視角,對兩名陌生旅客的粗暴行為表達了譴責與不解。

立場不同,看待同一事物的角度也不同。

而代入到兩名自認為“替天行道”陌生旅客視角,她們得意地這是一個“眾望所歸”、“為民除害”的善舉。將孩子帶進洗手間“教育”的視頻,甚至是她們自己拍攝和發布的。

來源:香港衛視

也許她們會宣稱自己討厭小孩,會因為小孩哭鬧而神經衰弱,甚至崩潰,她們只是正當權益受侵犯的“無辜”旅客,為自己的行為披上看似合理的外衣。

面對一個1歲同樣有人權的孩子時,她們就是絕對的強者,這種代替監護人進行管教的做法,是強者對弱者的打壓,既不合理也不合法。

來源:視頻評論區

我們把自己代入家長的視角,被吵到陌生旅客的視角,而卻忘了代入那個被帶走的孩子的視角——

可能因為對陌生人和陌生地方感覺害怕的恐懼,機艙內難聞的氣味和引擎聲巨大的噪音,或是高空氣壓變化帶來的肚子和耳朵不適,

這一切都讓只會說簡單詞語的你感到不舒服,而你不知道怎么表達,只能哭泣,哭泣的你非但沒人哄,還被大人訓斥,帶到更加狹小封閉的空間。

沒有人去保護她,除了哭,那孩子手上沒有任何武器可以抵擋兩個武力值和智力值都遠在自己之上的成年人。

繁榮了幾千年的文明在此刻隱匿,一場純粹的弱肉強食的叢林“爭霸”就此上演。

厭童似乎成為現代社會的一種常見現象,大家對兒童有著一種微妙與復雜的態度。

一方面,在養育孩子這一“難以承受的生命之重”的壓力下,不僅影響個體對兒童的態度以及生育的選擇,還可能伴生著“踢貓效應”的出現,將壓力發泄給更弱的孩童。

對孩童措辭激烈,施以顏色,大有一種反正我不打算生孩子,別人的孩子更也無法引發我的共情的感覺。

另一方面,“熊孩子”在公共場合的吵鬧行為導致他人做出極端行為的事件屢屢成為熱搜,有人把矛頭指向孩子,更多人將矛頭指向家長;韓國設立“禁止兒童進入”餐廳的例子被翻出來作為一種正面典型。

將會哭鬧的孩童排斥在成年人的活動范圍之外,這不僅是一種簡單粗暴的回避,還是一種對弱勢群體的霸凌。

來源:評論區

其實,每個人都是從孩提時代走過來的,幼吾幼以及人之幼。倘若“幼吾幼”的前提垮塌,“以及人之幼”的情感結果便不成立了。

回歸到問題的開端,孩童為什么哭鬧?TA想要什么?成年人能做什么?如果是自己遇到這樣的情況怎么辦?怎么規避或著溝通?

當對具象的個體的情感共鳴消失,不僅是強者對弱者,所有個體之間的處理方式都會這般走向粗暴化、叢林化、戾氣化。

當諸如山東高密當街砍人之類的事件不斷上演,屆時我們又該如何自保?

嬰兒的哭聲確實特別讓人抓狂,但家長實則更加難受。因為你清楚地知道周圍人只有兩種,不耐煩的,和不耐煩但假裝耐煩的。

你似乎可以聽到他們內心對你的批評:“這什么家長啊,連自己孩子都哄不好,哄不好就別帶出門給人添麻煩啊。”

呼吁大家理解的同時,家長朋友們其實也可以事先做足準備。

有位帶著 4 個月嬰兒出行的母親給其他乘客準備了 200 份“預先致歉包”,里面放著耳塞、糖果、和一張預先致歉的便條,其他乘客都深表理解。

來源:評論區

除此之外,還可以買一個額外的座位,讓孩子可以坐在安全座椅里,更舒適也更安全。提早選座位,確保孩子和家長坐在一起,把孩子放在靠窗的座位。

帶上玩具、零食、安全毯……各種能安撫自家孩子的東西。

多帶一套干凈的衣服。備好可密封的塑料袋,用來放臟尿布或者可能出現的其他糟糕東西,能大大改善周圍的氣味。

如果孩子感冒或者有耳道感染,考慮推遲飛行。實在無法推遲時,問問兒科醫生是否需要幼兒止痛藥。

另外,飛機升降階段是幼兒最容易耳朵疼的時候,盡量讓嬰兒醒著吃奶或者吸安撫奶嘴。

來源:圖怪獸

沒有帶娃的旅客,也可以做些準備——

戴上耳塞或耳機。即使不遇到哇哇大哭的孩子,也可能遇上其他噪音,還聽聽音樂,看看電影,轉移一下注意力。

做好的心理準備。公共場合難免遇上一個哭鬧的孩子,往好處想——幸好幸好,哭的不是我的娃,不用手忙腳亂地哄娃。

主動伸出援手。如果家長已經在哄哭鬧的孩子,只是還未奏效,與其說“能不能管一管”,不如說“有什么能幫忙的?”

拿出手頭的小玩意逗逗孩子;幫家長抱幾分鐘孩子,讓對方去上個洗手間或者找個玩具、沖個奶粉……

說到底,幼兒的哭泣就像生活里的其他煩惱,難以避免。我們所能做的,無非是對彼此耐心一點,寬容一點。放自己一馬,也放孩子和家長一馬。

無論是在萬米高空,還是在茫茫塵世,我們都是脆弱而疲憊的人類,給彼此一點溫柔,互相支撐著活下去,才是人類自古以來的演化規則。

正如《夏目友人帳》所說,“如果你越來越冷漠,你以為你成長了,但其實沒有。長大應該是變溫柔,對全世界都溫柔。成熟,是對很多事物都能放下,都能慈悲,愿以善眼望世界。”

來源:《夏目友人帳》

文章轉載自公益中國網:http://www.gzjgpet.cn/special/show.php?itemid=382

圖片已注明出處,如有疑問請與我們聯系。