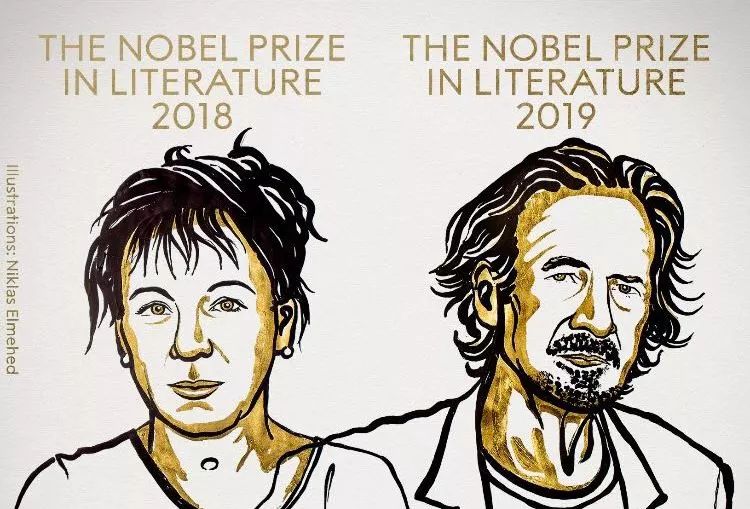

諾貝爾獎官網于北京時間10月10日晚7時宣布2018年度諾貝爾文學獎獲得者:波蘭女作家奧爾加·托卡爾丘克;2019年度諾貝爾文學獎獲得者:奧地利作家彼得·漢德克。

獲獎理由如下:

獲獎理由

奧爾加·托卡爾丘克: “她敘事中的想象力,充滿了百科全書般的熱情,這讓她的作品跨越文化邊界,自成一派。”

彼得·漢德克: “他兼具語言獨創性與影響力的作品,探索了人類體驗的外圍和特殊性。”

和許多人猜想的一樣,這次頒獎會有一位女性作家,從1901年到今天,諾獎共頒發出112位獲獎者,其中女性作家增加到了15位。這兩位作家,本報之前都有過推薦解讀,相信這樣兩篇文章,足夠讓大家了解兩位獲獎者的文學成就。

奧爾加·托卡爾丘克:個人心理和想象猶如蝴蝶效應,足以扇動宇宙

多數讀者對此次獲獎的波蘭女作家奧爾加·托卡爾丘克或許并不熟悉,2018年,她憑借小說《航班》(Flights)獲得國際布克獎。奧爾加·托卡爾丘克多次獲得波蘭國內最高文學獎,近年來她的名字也多次出現在諾貝爾文學獎候選名單中,在其他候選作家序列中,她最大的缺點或許就是太年輕了。1962年出生的托卡爾丘克,在成為正式職業小說家之前一直希望成為一名心理學家,此前的大學心理學教育經歷也在之后影響了她大部分寫作氣質。

1987年她以詩集《鏡子里的城市》登上文壇,而后接連出版長篇小說《書中人物旅行記》《E.E》,直到第三部長篇《太古和其他的時間》的出版,讓她成為波蘭文壇備受矚目的代表作家。此后她繼續出版了《白天的房子,夜晚的房子》《雅各書》以及最新的《航班》,其中《雅各書》是一本糅合了18世紀波蘭和猶太人歷史的小說,獲得了波蘭文學最高榮譽的“尼刻獎”,但同時,這本書也因為被認為扭曲了波蘭國家歷史而遭到了民族主義者的抨擊。

托卡爾丘克十分擅長在小說中融合民間傳說、神話、宗教故事等元素,觀照波蘭的歷史命運與現實生活。2017年在中國出版的兩部小說《太古和其他的時間》《白天的房子,夜晚的房子》便為中文讀者直觀體現了這位作家的寫作氣質。在《太古和其他的時間》里,作家把太古比作宇宙的中心,小說中每一個章節以“xxx的時間”命名,通過不同的視角講述了太古之中各種人物,甚至動物、植物和東西的故事:觸摸世界邊界的少女、沉迷解謎游戲的地主、寂寞的家庭主婦、咒罵月亮的老太婆,乃至天使、水鬼……以三代人的人生故事,折射了波蘭二十世紀動蕩起伏的歷史命運。

《白天的房子,夜晚的房子》則講述了一個邊境小鎮,從第一位拓荒至此的制刀匠人在此安居,到女主人公與丈夫遷居這片鄉野,同一片土地在千年之間不同的歷史瞬間、不同的人生流徙。托卡爾丘克喜歡在小說中雜糅進不同的文體,短篇小說、散文、民間故事、圣徒傳記,甚至菜譜、筆記,交錯呈現。評論者試圖用魔幻現實主義寫作來歸納她的小說,但她的小說更明顯的特征還是心理學隱喻和詩化的語言,特別是她常常聚焦于微小的個體命運,折射對廣闊世界的探索乃至對宇宙天地的哲學式思考。

而近作《航班》,繼續呈現了托卡爾丘克的寫作特征,這部小說聚焦于一位乘坐飛機旅行的荷蘭解剖學家,通過旅行故事以及他對內心過往的審視串聯起了從17世紀到現代的一系列故事。小說的波蘭文原名是bieguni,有流浪者、拒絕定居、永恒的精神探索等多重含義,相較而言,《航班》這個名字并非足夠精確。當時的布克獎評委主席Lisa Appignanesi認為托卡爾丘克以非常規化去傳統化的敘述方式,讓讀者順利進入一個猶如星軌環繞的想象世界,小說憑借“在機智和快樂的惡作劇之下,發掘出了人類真正的情感結構”而最終獲獎。在這部小說中,飛行這一行為成為了人類快速離開和到達的比喻,而人體解剖學則更像是人類遭遇的種種困境,個體的心理或者說想象、夢境在某種程度上擔當了改變命運的角色,這也是托卡爾丘克一直以來在寫作中對心理力量深信不疑的地方,在一次訪談中她如此理解寫作,“通過寫作,我們應該稍微突破這種所謂的理性主義,并用這種方式去反過來強化它。我們生活在一個不斷給人驚喜、不可預知的世界。我所理解的寫作是一種拉伸運動,它拉伸著我們的經驗,超越它們,建立起一個更廣闊的意識。”

彼得·漢德克:我自認為是一個傳統的古典的作家彼得·漢德克在思南讀書會

彼得·漢德克在思南讀書會

剛剛出爐的諾貝爾文學獎得主彼得·漢德克2016年曾訪問中國,輾轉去了上海、烏鎮、北京。這一路走來,他不可避免頻頻被問,怎么看鮑勃·迪倫獲諾貝爾文學獎。在上海市作協舉行的讀者見面會上,他認為這個問題很危險,只是拐彎抹角地回應說:“美國的文化是一種似乎可以歌唱出來的文化。而在另外一個意義上講,其實美國的所謂的藍調音樂離我更近一些。我非常崇拜約翰尼·凱什,他可以說是世界上最美的聲音,而且也是最真實的聲音。”

此后在接受采訪時,從文學藝術的危機開始說起,他卻不知不覺說到了鮑勃·迪倫獲諾獎的事,幾乎是不假思索地脫口而出,諾貝爾文學獎評委會做出了一個錯誤的決定。“對我來說,文學是閱讀的,而鮑勃·迪倫是不能被閱讀的。把諾獎頒給他,其實是在反對書,反對閱讀。”

然而讓漢德克在五十年前聲名鵲起的《罵觀眾》,在某種程度上,也可以說是反讀者、反閱讀的作品,它無疑更適合“表演”。也許是因為這部劇作在中國戲劇界產生了太過深遠的影響,也許是漢德克的其他中文譯作雖然陸續出版,卻沒有得到更為廣泛、深入的閱讀。與預設的諾獎問題一樣,他被問到最多的問題即是,怎么看待《罵觀眾》。這多少讓他覺得有點遺憾,畢竟時隔五十多年,他的創作已經走了太遠,早已不是當年的模樣。

但在現在的漢德克看來,年輕時寫的這部《罵觀眾》,甚至都稱不上是一部正規的話劇。他認為,這部作品更多的是一部完整的話劇之前的引言部分。就好比我們走向天安門廣場之前,要先穿過天安門底下的門洞,然后才會看到一個很大的廣場。“我也不認為是什么后現代主義,當時根本沒有后現代這個詞語。希望大家放過我,不要再給我貼上后現代主義這樣的標簽。”

眼前的漢德克,也的確不如中國讀者預期的那樣叛逆,那樣后現代。就像有人后來描述的那樣,盡管他深邃的目光依然透著不羈,半長的灰白頭發也保留著他那些書封上約翰·列儂般的嬉皮士式灑脫,但端著一杯白葡萄酒,現年74歲的漢德克的語氣平穩,態度十分真摯而坦誠。

事實上,漢德克不只是真誠,還有些較真。見到中國讀者要把他塑造為他們心中反傳統的象征,要努力維護他叛逆先鋒的作家形象。他甚至有些急了。在不同場合,他都再三聲明,自己是一個很傳統的作家,甚至討厭叛逆,認為那是年輕女孩才干的事情。他說,從某種意義上來說,把自己看作是托爾斯泰的后代。“這個世界充滿了誤會。至少可以說,中國的世界誤會了我。”

這誤會在一定程度上是由漢德克自己造成的。1966年4月,在四七社主辦的德國作家與評論家大會上,他猛烈抨擊和指責作家同行,令人注目。兩個月后,他推出頗具顛覆性的“說話劇”《罵觀眾》。彼時的歐洲文壇,作家們還習慣穿著得體的西裝,戴著文縐縐的寬邊眼鏡,但叛逆青年漢德克卻是一個不折不扣的“披頭士”,他登上舞臺,對一貫嚴肅端莊、具備高雅欣賞品位的觀眾說:“你們會挨罵,因為罵也是一種與你們交談的方式!”

但不為人知的是,漢德克以罵作為交談的方式,不都是為了藝術,他還有很現實的理由,就是出名掙錢。漢德克解釋說,那時,他還是一個學法學的大學生,24歲,剛出版了自己的第一本書。出版商對他說,靠出書活著根本就沒戲,要活著就得寫劇本。正是為了獲得財務自由,漢德克才開始寫《罵觀眾》的劇本。當然能寫成這樣一部作品,也得歸功于他當時的女友是一位演員,他被“脅迫”著進劇場、看戲、看劇本。但在內心里,他更愿意做一個讀者而不是觀眾。也因此,他就有了一個想法:對劇場表現的幻象做一個游戲性的創作。

結果呈現在觀眾眼前的這個戲,按傳統的理解,簡直都不能說是戲。漢德克自己管它叫“說話劇”,其實更應該管它叫反戲劇。全劇僅由互不相干的許多段獨白組成,這些獨白分配給2至4個“說話人”。這幾個“說話人”在臺上各說各的獨白,他們之間沒有任何的交流,每段獨白、各人的獨白也沒有意義上的邏輯聯系。同時,這些獨白是普通的、甚至可以說是非常普通的日常語言,如謾罵、懺悔、表白、提問、辯解、預言,甚至喊叫。觀眾受到的冒犯是顯而易見的。漢德克由此被推上風口浪尖,他也因此聲名大噪。

當然,漢德克的冒犯,誠如有評論所說,不僅僅在演員直接對抗觀眾這一層面,更重要的是,傳統戲劇在他的筆下變得支離破碎、分崩離析。這對于帶著期待走進劇場的觀眾來講,是一種莫大的震撼。他們賴以為繼的、安全的消遣突然變得如此直接、如此具有攻擊性,所有的語言能量不是在演員之間傳遞,而是直接噴射到觀眾的眼前,無法回避。

對于漢德克來說,他寫那個劇本并不是要“罵觀眾”,而是出于反諷的目的。他解釋說,這個劇和辱罵沒有關系,是他對演員和觀眾之間節奏的分析,用一種近乎音樂的關系來表達。漢德克這樣說,其話語背后的意義在于他進行的是一場語言的試驗。他摒除傳統戲劇中的很多元素,目的就在于要在他的“說話劇”中使語言本身成為文學的內容,甚至是唯一的內容。他試圖通過舞臺上“說話人”的獨立性語句,通過如美國作家約翰·厄普代克所說的那種“有意的強硬和刀子般犀利的情感”,讓人去重新認識和把握現實。

后來,漢德克又推出另一部在現代戲劇史上堪與貝克特《等待戈多》并舉的“說話劇”《卡斯帕》。這部劇作仍然以“語句的形式表現世界”,但在形式上,它比上述兩部“說話劇”略為豐富一些,它有了一點點的情節,就是一個名叫卡斯帕的人如何學習說話。漢德克通過卡斯帕學習說話所表達的認識是:人學會了說話后,人如何為語言所折磨,也正是這種“語言”馴化了人本身。而漢德克這些完全由語詞構成的演出,恰恰是在質詢語言本身的意義。從這一角度來說,漢德克的劇作如有評論指出的那樣,已經步入了哲學的境界。

從這個意義上說,漢德克對鮑勃·迪倫獲諾獎的異議,并非很多人以為的習以為常的文人相輕,而更可以說是他堅持語言的立場使然。漢德克形容自己的創作是沒有樂器的歌,語言就是他唯一的樂器:“對我來說,這就是文學。今天的問題是,很多文學喪失了語言本身的力量。”他并不諱言鮑勃·迪倫的偉大,甚至認為他比丘吉爾、肯尼迪還要偉大。但諾貝爾文學獎頒給他,其實沒有什么意義,甚至是對文學的侮辱。“鮑勃·迪倫的詞,如果沒有音樂,什么都不是。所以我們要堅持語言本身的東西,這是我的基本立場。”

雖然漢德克稱自己是一個傳統的、古典的作家,他的文學探索卻充滿了先鋒色彩。但不管他的作品在風格上經歷了怎樣的嬗變,他都秉持了一個深層的內在主題:對于真實自我的追尋。

在綱領性的雜文《文學是浪漫的》《我是一個住在象牙塔里的人》中,漢德克旗幟鮮明地闡述了自己的藝術觀點:文學對他來說,是不斷明白自我的手段;而不論是語言上的規范模式,還是社會角色的壓抑,都會“讓所有的個性消失在典型性”中,他期待文學作品表現還沒有被意識到的現實,觸碰現代人困頓境遇的癥結,并直面人類永恒的生存命題。

某種意義上正因為此,他在創作中格外強調“自我”的存在。他聲明自己的創作是“我在觀察。我在理解。我在感受。我在回憶。我在質問。”但他所謂的“我”并非簡單地等同于作者本人,而是要讓筆下的人物有“自我”的聲音。漢德克說:“當你讀到托爾斯泰的《戰爭與和平》中,真正詩歌性的東西出現,當然你可以說是托爾斯泰在發聲,但是好的文學作品,一定是人本身在發出聲音,而不是作者的聲音。”

體現在由世紀文景推出的中文版《試論疲倦》里,漢德克以五篇跨越近三十年的獨具風格的敘事作品,記錄了他心靈的旅程。《試論疲倦》中的疲倦是一種重要的感知世界的方式;《試論點唱機》則回憶和召喚逝去的時光;《試論寂靜之地》所說的“寂靜之地”竟然是廁所,作者以獨到的表現風格完全超越了人們習以為常及不言而喻的東西;《試論蘑菇癡兒》塑造了一個虛構的對蘑菇著迷發狂的人物,從好奇、追尋、癡迷、癲狂,再到逐漸冷靜、抽離、解脫,漢德克借此對自己的人生進行了回顧和反思。

在漢德克看來,文學一旦沒有自我,就成了所謂的國際性文學,而國際性文學意味著不管誰寫、在哪里寫都沒什么區別,無甚價值。“而我的榜樣是歌德,他提倡世界文學,而非國際文學。”漢德克認為,在世界文學中,必須保持自我。而只有從自己民族所具有的一些東西出發的文學,才真正具有世界性。“真正的作家是無法模仿的,我們唯一能從他們身上學到的是:走自己的路。”

漢德克明確表示,在文學里,自己并不喜歡幽默,甚至厭惡幽默。他引用歌德的觀點,表示幽默是一種等而下之的文學形式。“我喜歡嚴肅的作品,嚴肅是最美妙的時刻。而幽默是嚴肅的衍生品而已,沒有深刻的嚴肅是產生不了幽默的。”漢德克感慨:這個世界沒有比嚴肅更美妙的東西,但很遺憾現在大家需要的娛樂,大家需要的是偵探小說。“我真想寫一個偵探小說,全世界的偵探小說家都在一起,然后被一個炸彈都炸死。可是誰是兇手呢?就是我。”

以此看,漢德克式的幽默正在于他深刻的嚴肅。他雖然已屆74歲高齡,但仍在嚴肅地探索、寫作。“有的時候,我面對一片無人的原野寫作,這是我最喜歡的一項活動,到大自然當中去寫。我其實對于寫作本身也有害怕。寫作并不是正常的,你不是任何時候都能寫出來。我寫到現在,仍然覺得寫作不是一件自然而然的事情,這對我而言意味著一種持續不斷的歷險。”