2019諾獎得主、奧地利作家漢德克曾在2016年來到北京,在一場主題為《我們時(shí)代的焦慮》的對談中,他聊到了人們對他的誤會、他寫作之樹的主干與枝杈,并分享了他對于寫作和文學(xué)的最誠摯的想法。

2019年諾貝爾文學(xué)獎得主彼得·漢德克

“主干是史詩,枝杈是戲劇”

奧地利是我的故鄉(xiāng),在對待故鄉(xiāng)的態(tài)度上,我不像托馬斯·伯恩哈德和耶利內(nèi)克有那么多的問題。我在作品當(dāng)中所研究的問題并不是我對故鄉(xiāng)的態(tài)度和關(guān)系的問題,我的作品主要涉及的是關(guān)于“存在”的問題。也就是說,我創(chuàng)作這些作品并不是因?yàn)閵W地利這個(gè)國家而寫的,其實(shí)托馬斯·伯恩哈德和耶利內(nèi)克兩個(gè)人可能更多在作品當(dāng)中體現(xiàn)了他們跟這個(gè)國家的關(guān)系。在我年輕的時(shí)候,奧地利對我來說曾經(jīng)是有一些問題的,但是現(xiàn)在對我來說并不是問題——當(dāng)然有的時(shí)候還是會想到它,還是會有些糾結(jié)。

其實(shí)我創(chuàng)作的重點(diǎn)是敘事性的、史詩性的創(chuàng)作,但這就像一棵大樹,總有一些枝杈,這些枝杈可能也同樣重要、同樣美麗——這就是戲劇創(chuàng)作,是我為一些電影寫的腳本——但這棵樹的主干仍是史詩性的敘事。我也別無選擇,我的創(chuàng)作基本上就是這樣的,這就是我的天性。我也非常高興是這樣一種情況,這樣對于文學(xué)來說是很好的,對我自己來說也是一個(gè)最好的狀態(tài)。

彼得·漢德克2016中國行舊照

“閱讀是這個(gè)世界的心”

我是一個(gè)專業(yè)級的讀者,作為作家,其實(shí)我更像是一個(gè)門外漢——也可以做一個(gè)比喻:作為讀者來說,我可能像一尊佛像;作為作家,我可能只是個(gè)小蝸牛或者麻雀。對于作為讀者的我來說,閱讀代表著偉大的生活。19世紀(jì)有一位著名作家叫約瑟夫·艾辛多夫,他是德國詩人,也是一位充滿了浪漫主義色彩的作家,他曾經(jīng)說過這樣一句話:“詩就是這個(gè)世界的心。”但是對于我來說,閱讀是這個(gè)世界的心。對我來說,生活不是去電影院或者去博物館,而是作為一個(gè)孤獨(dú)的閱讀者。

我到中國已經(jīng)有十天了,我現(xiàn)在非常想念閱讀的時(shí)刻,因?yàn)樵诼猛井?dāng)中比較難以專心去閱讀。對于我來說,讀報(bào)紙不是閱讀。我也曾經(jīng)非常喜歡讀迪倫馬特的作品,更喜歡他的長篇小說;至于馬克斯·弗里施,我更喜歡讀他的日記,而不是長篇小說。我認(rèn)為還有比這兩位更為偉大的作家,比如羅伯特·瓦爾澤,以及19世紀(jì)的戈特弗里德·凱勒。要是談起我喜歡的作品來,我可以一直講到今天晚上可能都講不完。但是對于這樣的話題,最好是兩三個(gè)好友私下親密交談,而不是面對這么多觀眾,就像耶穌曾經(jīng)說過的,“如果兩三個(gè)人以我之名坐在一起,我就在你們中間”——但四個(gè)人五個(gè)人就太多了。

關(guān)于《卡斯帕》,人們誤解了我

在60年代,我的第一部戲劇作品《罵觀眾》引起了比較大的轟動。之后又我創(chuàng)作了《卡斯帕》,其實(shí)在西方世界,這部戲劇獲得的成功比《罵觀眾》還要大。我從來都不是一個(gè)很政治性的人。基本上我寫作的出發(fā)點(diǎn)從來都不是由社會上大多數(shù)人參與的運(yùn)動,我從事的是一種獨(dú)立的創(chuàng)作,總是基于我自己的國家。

《罵觀眾》 (奧地利)彼得·漢德克 著 梁錫江 等譯 世紀(jì)文景/上海人民出版社 2013年

《卡斯帕》1968年首演時(shí)的狀況讓我自己都感到非常驚訝,當(dāng)時(shí)正好處在大學(xué)生運(yùn)動時(shí)期,那個(gè)作品剛剛上映,緊接著就出現(xiàn)了大學(xué)生運(yùn)動。當(dāng)時(shí)整個(gè)歐洲批評界對這個(gè)作品的反應(yīng)都是充滿熱情的,大家都把這部作品跟發(fā)生在法國巴黎的大學(xué)生抗議行動聯(lián)系在了一起,但其實(shí)他們誤解了我。我創(chuàng)作這部作品,就是想表現(xiàn)一個(gè)16歲的少年來到這個(gè)世上,重新學(xué)習(xí)語言。不過當(dāng)時(shí)我也感到很驕傲,突然憑借這部作品成了整個(gè)社會關(guān)注的焦點(diǎn),我自己從來都沒有選擇要進(jìn)到整個(gè)社會生活當(dāng)中。大學(xué)生運(yùn)動其實(shí)并不是我在這部戲里面所創(chuàng)作的、面對的、想象的群體行為,我唯一參加的群眾性的、有很多人的運(yùn)動,就是披頭士的音樂會,這是我唯一參加過的大眾都很喜歡參與的一個(gè)行動。還有很多人一起參加的就是在教堂里的彌撒,還有足球。

我現(xiàn)在有一個(gè)計(jì)劃,要續(xù)寫《卡斯帕》,主題就是一個(gè)生活在當(dāng)下的年輕人怎么樣來面對社會,到底是世界毀滅了他還是他毀滅了世界,這個(gè)其實(shí)是一個(gè)很有戲劇性的問題。

《卡斯帕及其他劇作》

文學(xué)沒有國別之分

全世界只有一種文學(xué),沒有中國文學(xué)和德國文學(xué)這樣的區(qū)分。并沒有所謂的“講故事的文學(xué)”,講述就是講述,講述本身在德國和在中國都是一樣的,我很不喜歡或者說痛恨“講故事”這個(gè)詞。荷馬在講述,陀思妥耶夫斯基也是在講述,但他們不是“講故事的文學(xué)”。我們并不能對文學(xué)作品進(jìn)行國家的區(qū)分,只有全世界的人都認(rèn)可的偉大的作品。像歌德《親和力》這樣的作品,也不是以講故事為主旨的,但它是世界文學(xué)。

年輕的漢德克

當(dāng)我還是一位年輕作家的時(shí)候,我研究得最多的是我自己的內(nèi)心世界。我在22歲時(shí)創(chuàng)作了第一部長篇小說《大黃蜂》,是為了挽救我自己的生命。這部小說已譯為中文,當(dāng)中充斥的描述都是關(guān)于夢境、村莊以及戰(zhàn)爭的,全都是我還是一個(gè)孩子時(shí)的親身經(jīng)歷。我出生于1942年,能記起的幼年經(jīng)歷就是美國人對我生活的村子的轟炸,但當(dāng)我在小說里講述這個(gè)經(jīng)歷的時(shí)候,就像是在講述一場夢。這部小說只描述一些物品,描述光,描述海灘,描述一只小鳥留下的足跡。從這個(gè)意義上來說,它是很難懂的,讀的時(shí)候很難進(jìn)入。

法國新小說對我有幫助,讓我能夠從我禁閉的內(nèi)心世界里走出來,當(dāng)然從整個(gè)文學(xué)史來說,這也是一個(gè)很重要的時(shí)期,尤其是二戰(zhàn)之后的一個(gè)非常重要的時(shí)期。但是法國新小說沒有留下什么傳世之作,因?yàn)橹幻枋鐾獠渴澜缡遣粔虻模粝聛淼奈膶W(xué)作品都是描述內(nèi)心世界的。這也同樣是文學(xué)創(chuàng)作中很重要的一個(gè)問題——如何處理你的內(nèi)心世界和外在世界之間的平衡。

寫作是一種歷險(xiǎn),絕非正常之事

現(xiàn)在大部分年輕人可能都用電腦寫作,我是用鉛筆寫在白紙上,還會用橡皮。以前也用過打字機(jī)。30年前我曾經(jīng)在世界自助旅行,我去過西班牙,還去過阿拉斯加,希望能夠把我旅途當(dāng)中的一些事情記錄下來。今天我已不太喜歡旅行,只去我步行能到的地方。如果可以的話,我很愿意步行到中國來。

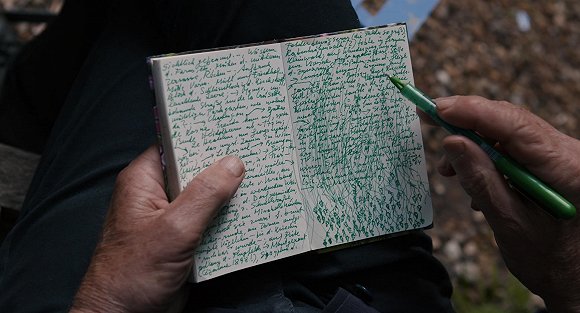

漢德克的筆記本

每一種語言都有各自的體系,甚至寫作時(shí)候的字母都是不一樣的。我在西班牙的時(shí)候曾找到了一臺瑞典出的打字機(jī),上面字母的排列順序和組合方式跟我以前用的完全不一樣,我經(jīng)常打錯(cuò)字,于是我決定用鉛筆寫在紙上,這樣做的好處是我可以到大自然當(dāng)中,隨便找一個(gè)地方坐下來就能寫。

有時(shí)候我在荒原里,面對一片無人的原野寫作。這是我最喜歡的一項(xiàng)活動,到大自然當(dāng)中去寫,當(dāng)然也會因?yàn)楹ε伦詈笥只氐郊依铩N移鋵?shí)對于寫作本身也有害怕,每天都有——也許這是談到寫作時(shí)讓人覺得最有趣的一點(diǎn)。寫作并不是正常的,你不是任何時(shí)候都能寫出來。我現(xiàn)在已經(jīng)74歲了,我現(xiàn)在仍然可以說寫作不是一件自然而然的事情,對我而言寫作仍意味著一種歷險(xiǎn),你每天經(jīng)歷的所有的時(shí)刻都不是那種慣常的時(shí)刻。