葛家村村民教布依族鄉親制作布娃娃 徐銘懌供圖

中新網寧波3月29日電 (記者 方堃)鄉村振興戰略總體要求是產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕,讓農村成為安居樂業的美麗家園。近年來,“藝術介入鄉村”正逐漸成為鄉村文化振興的重要組成部分,但仍有不少人對此存疑,藝術能否真正振興鄉村?藝術化能讓村莊“造血”嗎?“藝術+村莊”能把“盆景”變“風景”嗎?

昔日亂石堆成了農耕園標志景觀,廢棄木料和農具成了藝術品,閑置地成了村民大舞臺,舊房變民宿在家門口賺錢成為現實……近日,浙江省寧波市寧海縣葛家村鄉建藝術家葛德土、葛品高和袁小仙跨越2000公里,走進貴州省黔西南布依族苗族自治州晴隆縣定汪村。在村莊里扎扎實實深度蹲點一周后,葛德土告訴記者,藝術正在振興鄉村。

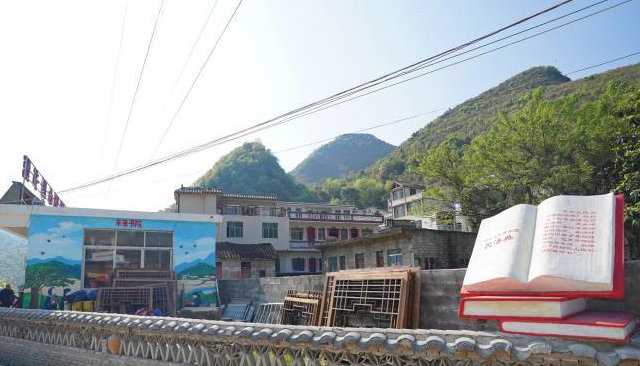

被藝術喚醒的定汪村 徐銘懌供圖

葛家村是寧波市寧海縣一個偏遠的小山村,曾經發展滯后,當地人自嘲為無特點、無優勢、無潛力的“三無”村莊。2019年一個偶然的機會,通過中國人民大學藝術學院副教授叢志強的指導,加上村民鄉土智慧,寧波市寧海縣葛家村村民因地制宜、就地取材,改造自己的家園,不到一年時間,原本普通的村子成了網紅景點。自此,葛家村開啟了一場“藝術振興鄉村”的試驗。

這種模式花錢少、村民參與度高,為何不在對口幫扶的晴隆鄉村落地生根?自“東西部扶貧協作”戰略部署以來,寧海縣與晴隆縣已牽手走過了24載,兩地一直在共同探索美麗鄉村振興路徑。于是,經過兩地黨委政府牽線,寧海縣葛家村和晴隆縣定汪村正式結對。

幾年間,葛家村村民和中國人民大學叢志強團隊多次來到晴隆縣定汪村,與定汪村民一起用藝術改造村莊。水泥墻被貼上了木飾面,古樹下鋪起了鵝卵石,將要廢棄的門板搖身一變成了“未來書院”的門匾……定汪村慢慢被藝術喚醒。

借來榔頭,搬出一麻袋的貝殼,和好水泥……3月27日,重新來到定汪村的葛德土用貝殼將兩年前親手制作的“假山”重新修復,使之煥然一新。

“以前這塊地牛糞遍地、雜草叢生,之前通過我們10余天的改造,打造了枯山水景觀。如今,定汪村民在我們的基礎上,打造了布依農耕園,村莊變得更美了。”葛品高言語間滿是欣慰。

“受你們啟發,我們設計出了這款布袋,半年時間,賣了800多個,收入超10萬元。”定汪村村民喜不自勝。據悉,分布130多戶布依族人家的定汪村有著刺繡、木工、釀酒等特色技藝,眼下,這些“瑰寶”正一一轉化為旅游文創產品,產生經濟價值。

被藝術喚醒的定汪村 徐銘懌供圖

藝術振興鄉村,需走一條既富“腦袋”又富“口袋”的路。隨著藝術靈感悄然落地,藝術振興鄉村已不再僅僅是“盆景”。

“藝術作為一種媒介,走進村莊的第一步,便是讓村民重拾建設家園的自信。”叢志強在接受記者采訪時談及,城市化進程中,多重因素致使許多村莊淪為“空心村”“留守村”,不得不靠著政府補貼運轉。“但這并不會讓村莊得到良性發展,反而養成一種‘等靠要’的心態。”

在叢志強看來,藝術振興鄉村,村民是主體。要主動培育“村民主力軍”,組織村民深度參與藝術設計實踐全過程,為藝術融入鄉村振興提供可持續發展的核心源動力。(完)