南京大報恩寺的文化傳承

來源:南京日報 2010-02-11 10:52

琉璃塔:曾是最為歐洲人熟知的中國建筑 明永樂年間,明成祖朱棣在南京最早的寺院長干寺的舊址上,建成江南名剎大報恩寺和大報恩寺塔。大報恩寺是明初南京三大寺院之首,也是江南佛教研究中心。大報恩寺塔則被明成祖敕為“第一塔”,明末文人張岱稱之為“永樂之大窯器,中國之大古董”,代表著中國歷史上極高的建筑藝術(shù)成就,被西方人稱為中世紀(jì)世界七大奇跡之一。 南京大報恩寺及其琉璃塔,本身就是一部文化史。其在文化傳承方面的價值,體現(xiàn)在宗教、建筑、藝術(shù)、文學(xué)、民俗以及對外交流等各個領(lǐng)域。2008年4月20日,在南京文化藝術(shù)中心,南京大學(xué)傳統(tǒng)文化研究院常務(wù)副院長夏維中教授為讀者舉辦專題講座:“金陵大報恩寺的文化傳承”。 大報恩寺琉璃塔與羅馬大斗獸場、比薩斜塔、中國萬里長城等一道被稱為中世紀(jì)世界七大奇跡,并被西方人視為代表中國文化的標(biāo)志性建筑之一。不過,直到20世紀(jì)前期,中國人自己才知道這樣的評價。在某種程度上而言,正是西方對此長期推崇的信息的傳入,才重新喚起了20世紀(jì)中國人對琉璃塔的歷史記憶和現(xiàn)實(shí)思考。 大報恩寺琉璃塔在歐洲享有的盛譽(yù),首先要?dú)w功于荷蘭人約翰·尼霍夫(1618-1672)。 1654年,荷蘭東印度公司董事會決定派一個使團(tuán)到中國訪問,并要求隨團(tuán)的素描畫家把沿途可能見到的景象以及奇異的建筑物以它們本來的形象描繪下來,作為資料保存。當(dāng)時擔(dān)任此職的正是約翰·尼霍夫。約翰·尼霍夫有關(guān)大報恩寺及其琉璃塔的描述雖然平實(shí),但評價很高: 在南京城南邊城壕外的山坡上,有一著名的寺院——報恩寺,該寺由幾座漂亮的房舍組成。這些建筑造型奇特古樸,可列為中國最著名的工程之一……該寺的正中央建有一座瓷塔……若站在塔的最高層,可以俯瞰全部城區(qū)和市郊,一直看到長江對岸,如此稀世奇觀真叫人賞心悅目…… 讓大報恩寺琉璃塔名揚(yáng)歐洲的,并不是這份報告,而是由約翰·尼霍夫之兄亨利·尼霍夫整理、編輯的尼霍夫游記。在尼霍夫游記中,南京大報恩寺琉璃塔已被稱作是可與“世界七大奇跡”相提并論的偉大建筑,其獨(dú)特的造型和無與倫比的美麗,通過文字和版畫,被大肆渲染和熱情推崇: 寺院里面和周圍的建筑都令人驚嘆地體現(xiàn)著中國式的建筑風(fēng)格……在我看來,沒有任何中國建筑可與它們相媲美。在寺院的中央就佇立著那座高大的琉璃塔,它的美感與裝飾之繁復(fù)超越了所有中國藝術(shù)建筑,告訴世人能工巧匠們能為他們的祖國創(chuàng)造出何等的奇跡。 這座高九層并有一百八十四級樓梯的塔不是從外部,而要從塔內(nèi)才能登上……從外部看,整個建筑有釉面的潤滑感,綠、紅、黃各色相間。塔身是由不同構(gòu)件組成的,其安裝方式如此巧妙以至于看上去渾然一體。在各層回廊之間的綠色塔檐下,都懸掛著小銅鐸;(每當(dāng)風(fēng)吹過)這些銅鐸便開始晃動并發(fā)出令人愉悅的甜美聲音。塔的最頂部只能從塔外攀上,那里冠以一個大菠蘿型的頂,據(jù)中國人說是用純金打造的…… 尼霍夫游記的出版和大量發(fā)行,使得大報恩寺塔成為最為歐洲人熟知的中國建筑。游記在1665年以法文出版后,激發(fā)了歐洲第一個中式建筑的靈感,這就是由路易十四授命,于1670年在凡爾賽建成的特列安農(nóng)瓷宮。 尼霍夫游記和插圖,被其他有關(guān)中國或亞洲的各類書籍不斷引用或廣泛改編。直到19世紀(jì)40年代,尼霍夫的游記和插圖仍是歐洲人了解中國的重要知識來源。 大報恩寺琉璃塔之所以在歐洲家喻戶曉,還得益于文學(xué)等作品的宣傳。1839年安徒生就在《天國花園》中提到:“我(東風(fēng))剛從中國來——我在瓷塔周圍跳了一陣舞,把所有的鐘都弄得叮當(dāng)叮當(dāng)?shù)仨懫饋恚?rdquo;這里的瓷塔,就是大報恩寺琉璃塔。 也正因?yàn)槿绱耍M管中國在近代的整體形象已不斷下降,但南京大報恩寺琉璃塔卻仍然能獲得西方人的尊敬。1841年,前來與清廷簽訂《南京條約》的英國“納米昔斯”號軍艦在抵達(dá)南京后,艦上英軍紛紛上岸“游覽”大報恩寺琉璃塔。1854年,美國駐華全權(quán)委員到達(dá)江寧(南京),其隨員法斯等也慕名參觀了大報恩寺琉璃塔。他們也許是最后一批見到該塔的外國人。盡管當(dāng)時的琉璃塔已是面目全非,但法斯等人的描述仍充滿著敬意:“面對這個巨大而無比壯麗的建筑物的毀滅和破壞,人們不免感到悲哀。” 大報恩寺:明清全國佛經(jīng)流通的中心 漢文佛教大藏經(jīng),是漢文佛典的總集。大藏經(jīng)的編撰、雕刻、印刷,一直被視作是至高無上、功德無量的盛事。 明清兩代,大報恩寺在這一領(lǐng)域擁有著獨(dú)一無二的崇高地位。在明清出現(xiàn)的5部大藏經(jīng)(其中官刻4部、民刻1部)中,有3部官刻與大報恩寺及其前身天禧寺有關(guān)。其中直接相關(guān)的為《初刻南藏》(以前稱《洪武南藏》)、《永樂南藏》。而在北京雕刻的《永樂北藏》,不僅以《永樂南藏》為范本,而且其主持者有不少是來自大報恩寺。 經(jīng)版雕刻于大報恩寺并在該寺長期保存、印刷流傳的《永樂南藏》,影響最大。可以說,自永樂十八年(1420)《永樂南藏》雕成以后,一直到清康熙年間,大報恩寺一直承擔(dān)著全國絕大部分寺院的印經(jīng)任務(wù),是全國佛經(jīng)流通的絕對中心。《永樂南藏》到底印了多少部,現(xiàn)在已難以統(tǒng)計,不過,僅鄭和就曾先后印造過10部《大藏經(jīng)》,遍舍天下名剎。 此外,明代第一部官版大藏經(jīng)《初刻南藏》,也與大報恩寺的前身天禧寺直接相關(guān)。 《初刻南藏》為海內(nèi)外孤本,現(xiàn)收藏在四川省圖書館。《初刻南藏》的雕印是在僧錄司領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行的。此司原設(shè)在天界寺。洪武二十一年(1388)因該寺火災(zāi),僧錄司遷到天禧寺。現(xiàn)在已難以認(rèn)定《初刻南藏》的經(jīng)版雕刻地點(diǎn),但經(jīng)版的存放地點(diǎn)肯定是在天禧寺。永樂三年(1405),仁孝皇后崩逝,天禧寺曾舉行大法會。不久,天禧寺因僧人縱火而毀,經(jīng)版可能因此而毀。 《初刻南藏》收入中國僧人撰述的典籍較多,又啟發(fā)了后來的刻藏向這一方面大大的發(fā)展。因此,《初刻南藏》在中國大藏經(jīng)雕刻史上起到了承上啟下的作用。重建大報恩寺的意義 已經(jīng)消失100多年的大報恩寺漸漸地沉沒到了歷史的深處,湮埋于市井之中。其散落于民間的殘磚碎瓦,也在悄悄毀滅、消失。如果再不挖掘、保護(hù),可能連它最后的痕跡都會從南京徹底消失。這次重建,是在挖掘、保護(hù)遺址的前提下建設(shè)的。這一方案,受到了眾多專家學(xué)者的肯定。 保護(hù)原址,重建南京大報恩寺及琉璃塔,對于恢復(fù)歷史遺跡,弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,展示東方建筑藝術(shù)之精華,增強(qiáng)南京歷史文化名城的特色,打造文化南京,發(fā)展南京旅游,豐富南京人文資源具有十分重要的意義。

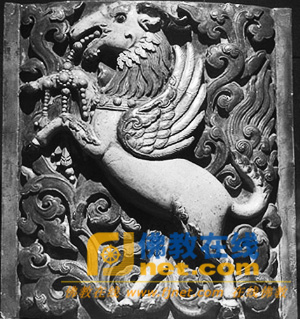

大報恩寺塔的琉璃構(gòu)件

大報恩寺塔的琉璃構(gòu)件

19世紀(jì)英人所繪大報恩寺塔