《關于規范宗教界收留孤兒、棄嬰活動的通知》:加強宗教慈善活動的管理需要團體和政府共同努力

生命樹重度腦癱孤兒音樂之家員工合唱《最珍貴的角落》(資料圖)

2014年5月5日,民政部和國家宗教事務局《關于規范宗教界收留孤兒、棄嬰活動的通知》(以下簡稱《通知》)正式對外公布。這是自2013年初民間收養孤兒、棄嬰問題被社會各界關注之后,政府專門針對宗教界收養孤兒、棄嬰而特別制定的。《通知》下發后,引起社會關注與討論:有人說這是民間慈善機構的好消息,也有人對“不得強制孤兒、棄嬰信仰宗教”難以理解。

點評:在加強宗教慈善團體自身制度建設、提高其專業化水準的同時,政府部門也要有相應的科學管理、監理予以配套。例如《通知》提到的“為宗教界收留的孤兒、棄嬰查找監護人,辦理戶籍登記”;“適度減免宗教界收留孤兒、棄嬰的治病費用,減輕其經濟負擔”;“幫助宗教界收留的孤兒、棄嬰入學就讀,保障其接受義務教育權利,減免相關費用”等等,就需要各地公安、衛生、教育等多部門的協調配合。更為重要的是,我國宗教政策長期以來貫徹“屬地管理”的原則,“以塊為主、條塊結合、各司其職、密切配合”固然有很多優點,但在一定程度上也限制了宗教團體資金的流動。我國宗教活動場所分布并非十分均勻,特別是名山大川、宗教圣地集中了大量宗教活動場所,而那里往往并非是人口稠密地區,如果按照屬地管理原則,宗教團體募集的資金只能本地管、本地用,則會造成大量善款閑置,這對于宗教界和全社會都是一種資源浪費,也有悖于捐資者的初衷。

中道思想研討會:伊斯蘭教倡導堅守中道,遠離極端

中國伊斯蘭教協會于2014年5月14日至15日在新疆維吾爾自治區烏魯木齊市召開了以“堅守中道,遠離極端”為主題的伊斯蘭教中道思想研討會。與會的全國各省、自治區、直轄市伊斯蘭教協會負責人、知名阿訇、毛拉等100余名伊斯蘭教界人士和專家學者共同闡釋了伊斯蘭教所蘊含的愛國、和諧、團結的中道思想,批駁了宗教極端思想的歪理邪說,強烈譴責了暴力恐怖活動,并通過了《堅守中道,遠離極端》倡議書,號召廣大穆斯林群眾堅守中道、正信正行、抵制極端。

點評:近年來,極少數打著伊斯蘭教旗號的暴力恐怖分子違背《古蘭經》和圣訓的教導,漠視基本人權,踐踏人間正義,不斷制造流血事件,殘酷殺害無辜群眾,對人民群眾的生命財產安全造成了嚴重損害。這些充斥著暴力恐怖的罪惡行徑,受到了包括廣大穆斯林群眾在內的全國各族人民的共同譴責。這些利用宗教之名進行的暴力恐怖活動,導致部分群眾對伊斯蘭教和穆斯林產生了誤解和偏見,使我國伊斯蘭教事業的健康發展受到嚴峻挑戰。伊斯蘭教是倡導中道、謹守中道的宗教;宗教極端思想完全背離了伊斯蘭教的根本精神,不是伊斯蘭教,而是對伊斯蘭教的惡意篡改、歪曲利用。暴恐分子的罪惡行徑是在挑戰人類文明的共同底線,暴恐分子是各族人民的共同敵人。

中道思想既是伊斯蘭教的基本精神,也是中國信仰伊斯蘭教的少數民族的文化傳統。伊斯蘭教界人士紛紛表示,要廣泛宣傳伊斯蘭教中道思想,繼續發揚愛國、愛教、愛民的優良傳統,旗幟鮮明地反對宗教極端思想,通過科學講經解經,引導廣大穆斯林群眾正確理解教義、教規,堅決抵御宗教極端思想的滲透蔓延,成為中道思想的踐行者、中道價值的傳承者和中道精神的弘揚者。

中國基督教三自愛國運動委員會成立60周年:基督教中國化就是要實現中國基督教的“自我”

2014年8月5日至6日,中國基督教全國“兩會”在上海舉行紀念中國基督教三自愛國運動委員會成立60周年暨基督教中國化研討會。中國基督教三自愛國運動委員會和中國基督教協會負責人、全國各地基督教界代表人士180余人參加了研討會。國家宗教事務局局長王作安出席會議,中央統戰部有關部門負責人、中國天主教“一會一團”代表、基督教研究專家學者和海外部分基督教界友好人士應邀出席研討會。中國基督教協會會長高峰牧師在致辭中說,1954年7月22日至8月6日,在北京舉行的中國基督教第一次全國會議上,正式成立了中國基督教三自愛國運動委員會,中國教會開始真正成為由中國基督徒獨立自主自辦的教會,中國教會逐漸改變了在中國人民中的印象,中國基督教逐漸改變了“洋教”的面貌。60年來,全國及各地三自愛國組織帶領廣大基督徒堅持自治、自養、自傳和獨立自主自辦原則,走愛國愛教道路,使中國基督教成為中國基督徒自辦的事業,提高了廣大信徒的愛國主義覺悟;帶領中國教會堅持聯合禮拜,使中國教會進入后宗派時期,走上合一道路;積極協助黨和政府落實宗教政策;推動中國教會的神學教育、文字出版、神學思想建設、社會服務、對外交往等各項事工不斷向前發展。

點評:中國化是一個“老命題”,自基督教傳入中國之日起,基督教中國化這一問題就已存在。無論立足于歷史還是現實,基督教中國化都顯得十分迫切而必要。自新中國成立以來,三自愛國運動與本色化和自立運動一脈相承,并秉承愛國與愛教相統一的精神,初步實現了中國教會的自治、自養、自傳,使中國基督教成為中國人自己的基督教會。上世紀90年代末,丁光訓主教又進一步提出了具有重大歷史意義的在中國教會開展神學思想建設的主張,將基督教中國化的歷史進程推向了深入。

然而,這一過程是一波三折的,基督教中國化雖已取得了一些成果,但仍面臨著與中國文化、社會之間的張力的難題,這對和諧社會的建設和中國基督教的健康發展都存在著一定的困擾。

基督教中國化就是要實現中國基督教的“自我”,其關鍵是通過神學思想建設,建立中國基督教自己的神學思想體系,并用以指導教會事工的開展、信徒靈命的培養和教會與社會主義社會相適應。基督教中國化這項重任落在每個中國基督徒及其團體的肩上,中國基督徒及其團體需要以睿智和毅力來回應基督教中國化這個“老命題”提出的新擔當。

教宗方濟各的電文:樂觀面對中梵關系

教宗方濟各在前往韓國途中(資料圖)

天主教第226任教宗方濟各2014年8月14日赴韓國訪問,當他所乘坐的專機飛越中國領空時,按照教廷禮儀,向中國領導人習近平和中國人民發送了問候電報。教宗方濟各在電文中說,“在進入中國領空之際,我向閣下及貴國人民送上良好祝福,愿神祝福貴國和平幸福。”教宗若望保祿二世1989年出訪韓國時,中國曾拒絕讓其專機飛越中國領空,而此次教宗方濟各獲準飛越中國領空,被視為中國與梵蒂岡關系向前邁進的一步。方濟各教宗在圓滿完成對韓國的牧靈訪問、返回梵蒂岡的專機上接受隨行記者采訪時坦言:“你問我想不想去中國?當然想,甚至是明天。”

點評:自上世紀以來,從約翰·保羅二世、本篤十六世至方濟各,踏足中國成為歷任教宗的夙愿。天主教會在全球擁有12億信眾,占世界總人口的17.5%。中國的天主教徒大約為560萬至800萬,約占全國總人口的0.4%至0.62%。近鄰韓國目前天主教徒已占總人口的1/10,近550萬。由此,我們不難理解教宗的急切心情。顯然,實現中梵對話已成為梵蒂岡在亞洲的首要外交要務。

教宗被允許飛越中國領空,所釋放出來的信號無疑是積極的。一是兩位新任領導人共同具有的務實作風不僅促成了前期的良好互動,也將會為今后中梵關系的徹底改善提供條件。二是橫亙在中梵之間的主教任命、梵蒂岡與臺灣建交及“封圣”問題都應予以正視。雙方的善意與智慧足可以解決這些歷史問題。三是應該對中梵關系改善中的困難有足夠的思想準備。總之,對中梵關系應樂觀面對,但需穩步進行,期待水到渠成。

第27屆世界佛教徒聯誼會大會:互動與交流

主辦方隆重迎請出席第27屆“世佛聯”大會的代表嘉賓(資料圖)

第27屆世界佛教徒聯誼會大會于2014年10月16日至18日在陜西寶雞成功舉辦。本屆大會是中國佛教協會第一次承辦“世佛聯”大會,也是我國宗教界第一次承辦國際宗教組織的大型會議。來自30多個國家和中國大陸及港、澳、臺地區的佛教代表和嘉賓600余人出席大會。本次大會以“佛教與公益慈善”為主題,充分體現了佛教的慈悲精神與現實關懷,凝聚了各國佛教徒對增進人類福祉的共同關注。世佛聯發表《寶雞宣言》,10項決議促進佛教和社會共同發展。

點評:本屆“世佛聯”大會的成功舉辦,是中國佛教協會與“世佛聯”交往史上的盛事,也是全世界佛教徒增進法誼、加強團結的盛會,必將進一步提高中國佛教界的國際地位和影響力,使世界人民能夠真正認識中國、認識中國佛教、認識中國文化。

“世佛聯”首次來到中國內地,主要是非官方組織在協調和操作,表達的是中國佛教界與世界的互動與交流。這種宗教外交的好處是,可以通過文化溝通,實現非政治化的價值取向,更容易讓外界接受和認同中國理念。此外,官方對宗教也日益重視,認識到宗教外交可以更好地實現國家利益。這種有效的官民互動,體現出中國對宗教事務實踐的日益熟稔及自信與開放的心態。

宗教院校授予首批學士、碩士學位,招收首批博士生:宗教教育走向正規化

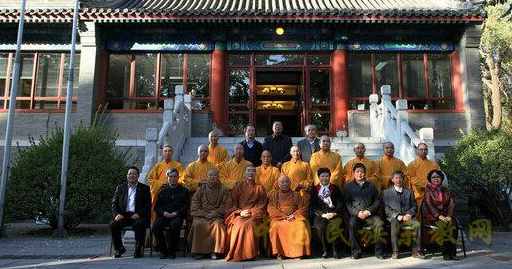

中國佛學院首屆5名新入學博士研究生與相關領導合影(資料圖)

《宗教院校教師資格認定和職稱評審聘任辦法(試行)》和《宗教院校學位授予辦法(試行)》于2012年11月頒布、2013年1月施行以來,主要是在全國性宗教院校進行試點工作。2013年,各全國性宗教團體成立了教育工作委員會或其他相關機構,制定實施細則,完成了全國性宗教院校的教師資格認定。2014年,3項工作(教師資格認定、職稱評聘和學生學位授予)已在全國性宗教院校全面展開。各全國性宗教團體制定了本宗教的宗教院校申請學位授予資格辦法,天主教、道教和部分基督教院校已經完成教師資格認定工作,金陵協和神學院授予首批學士、碩士學位,并完成教師職稱評定工作。2014年11月5日下午,中國佛學院首屆博士研究生入學典禮在中國佛學院禮堂舉行,標志著中國佛學院實現了學士、碩士、博士三級學位的完整僧才培養體系。

點評:隨著宗教界一系列完備教育體制的動作,宗教教育的正規化被提上議事日程。所謂教育的正規化,就是要明確人才培養的目標,嚴格按照人才培養的規律和程序來做好教育工作。與社會上的正規化教育相比,目前,宗教教育還存在著初、中、高級層次不清、銜接不緊、隨意伸縮學制的問題,存在著隨意聘用師資、隨意使用教材、隨意開設課程、隨意招收學僧等問題,這些都說明宗教教育尚未真正走上正規化的發展道路。

宗教教育和宗教人才培養模式的確不能全盤套用一般社會教育和人才培養的模式。但這并不意味著宗教不需要“教育”,宗教人才不需要“培養”,也不意味著宗教教育和宗教人才培養可以脫離或無視一般教育和人才培養的基本規律而毋須走正規化的發展道路。

第三屆國際道教論壇:彰顯中國道教風貌

第三屆國際道教論壇現場(資料圖)

第三屆國際道教論壇于2014年11月25日至26日在江西鷹潭舉行,來自27個國家和地區的高道大德、專家學者和道教信眾2000余人云集道教圣地、正一道祖庭龍虎山,共話“行道立德、濟世利人”。本次論壇就4個議題進行了探討,即道教的養生之道、道教的生態智慧、道教的誠信思想和道教的慈愛精神。中共中央政治局委員、國務院副總理劉延東在賀信中指出,國際道教論壇是弘揚中華優秀傳統文化、促進海內外道教界交流的重要平臺。希望道教界人士和廣大信教群眾以這次論壇為契機,弘揚和踐行“行道立德,濟世利人”的理念,進一步發揮道教在促進經濟社會發展中的積極作用。

中國道教協會會長任法融在致辭中說,第三屆國際道教論壇承擔了繼承與弘揚包括道教在內的傳統文化的使命,不僅著眼于海內外道教界、學術界、其他社會各界在文化層面的交流互動,還著力于凸顯道教中有益于現代社會、有助于促進和諧世界的理念和思想,讓更多的人認識“道德”文化的價值,為化解當今世界面臨的種種問題奉獻道教智慧。

點評:本屆論壇的成功舉辦,彰顯了我國道教思想的深邃內涵,展現了當代中國道教的精神風貌,對弘揚道教優秀文化、促進中華傳統文化進一步走向世界產生了積極影響。國際道教論壇已成為全世界道教徒對話、交流、合作的重要平臺。

中華文明的復興,首先需要恢復對本民族文化和宗教信仰的自信。舉辦大型文化論壇,不失為恢復自信的一個舉措。當然,論壇之后,還需要進一步思考本民族的傳統信仰和文化,從中發掘出能適應現代社會的積極因素,確定新的發展方向,這也正是舉辦論壇的意義所在。中國道教正在走向世界,這次論壇上有許多“洋道士”,數量超過往屆。這說明作為中國本土傳統宗教的道教在境外同樣具有感召力和傳播力,也說明“普世性”并非西方宗教獨有。這些“洋教士”在傳播道教的過程中,既向西方社會展示中國傳統文化的魅力,又溝通了中華文明與其他文明。也許未來還要討論道教在海外的“在地化”問題。

國家宗教事務局公布佛、道教活動場所基本信息:保護與規范并行

北京廣濟寺懸掛宗教活動場所標識牌(資料圖)

2014年12月4日,國家宗教事務局公布了天津、山西、遼寧、黑龍江、安徽、江西、河南、海南、重慶、甘肅10省(直轄市)依法登記的佛教、道教活動場所的基本信息,這是2014年國宗局公布的第二批佛教、道教活動場所的基本信息;2014年4月,國宗局首批公布了北京、上海、浙江、山東4省(直轄市)佛教、道教活動場所的基本信息。

點評:這項工作有利于幫助信眾辨別合法宗教場所,有利于宗教場所的活動受到保護、利益得到保障,同時也有利于規范佛教、道教活動場所的行為,接受社會監督,擠壓非宗教活動場所違規從事宗教活動的空間。在我國,佛教、道教宗教活動場所,很多位于風景名勝區或本身就是著名的文物古跡。2012年,針對宗教旅游出現的一些亂象,國宗局等十部委出臺了《關于處理涉及佛教寺廟、道教宮觀管理有關問題的意見》。國宗局對各省(直轄市)依法登記的佛教、道教活動場所基本信息的公布,是貫徹落實《宗教事務條例》和《關于處理涉及佛教寺廟、道教宮觀管理有關問題的意見》的重要舉措,有利于依法規范佛、道教活動場所管理,保護佛、道教界合法權益,方便社會公眾識別和監督依法登記的宗教活動場所,有效制止違規開展宗教活動和假冒佛教、道教教職人員欺詐信眾、借教斂財等問題,維護正常的宗教秩序。

首個國家公祭日:國之祭,民之愿

聲聲梵唄安撫亡靈(資料圖)

2014年12月13日是我國首個國家公祭日,中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委為南京大屠殺死難者舉行公祭儀式。1937年12月13日,侵華日軍侵入南京,對我同胞實施長達40多天滅絕人性的大屠殺,30萬生靈慘遭殺戮。2014年2月27日,十二屆全國人大常委會第七次會議通過決定,以立法形式將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。

當天,南京市五大宗教按照儀規,開展公祭日紀念活動,哀悼死難同胞,祝愿國富民強,祈求世界和平。南京市佛教協會主辦的中、日、韓佛教界紀念活動在南京大屠殺紀念館舉行,三國法師參加公祭儀式,舉行“世界和平法會”,開展燭光祭和守靈活動等,寄托哀思,祈禱和平。南京市道教界在天后宮舉行死難同胞超拔公祭儀式。南京市伊斯蘭教協會在凈覺寺舉行以“追憶歷史、悼念亡者、祈求和平”為主題的紀念活動。南京市天主教界在石鼓路天主教堂舉行彌撒,追思死難同胞。南京市基督教界在莫愁路教堂開展以“悼念同胞、珍視和平”、“勿忘國恥、圓夢中華”為主題的祈禱、講道等紀念活動。

點評:2014年12月13日舉行的南京大屠殺死難者首個國家公祭日,是最高規格的國家祭祀。國之祭,民之愿,國家主席習近平發表講話,五星紅旗半降,《和平宣言》聲起,國家公祭鼎亮相。在這一刻,凝聚起了個體意志,擔當起了民眾意愿。

中華文化沒有“原罪”意識,有的是肯定人生之價值、承受人生之福德的觀念。人在祭祀時,對生命的敬畏體現為更多紀念亡者的生命價值、德業而少及于罪孽、仇恨、報復等。這種躬自厚己而薄責于人的風格,最能體現中華民族寬恕、忠厚的人文精神。因此,我們從習主席在公祭儀式上的講話中才讀到了對拉貝、辛德貝格、馬吉等人的感恩,以及這句擲地有聲的話語:“我們為南京大屠殺死難者舉行公祭儀式,是要喚起每一個善良的人們對和平的向往和堅守,而不是要延續仇恨。”

國家公祭所體現出對生命價值的敬畏,上接“民為邦本”的古訓,下連中國共產黨“為人民服務”的根本執政理念。唯有充分肯定現實之生命存在本來具有崇高的價值,且讓每一個個體都切實感受到生命存在的價值與意義的時候,才是中華民族偉大復興的中國夢的實現之日。這是此次南京國家公祭的更深一層意義。

《宗教事務條例》公布10周年:宗教事務管理法治建設初見成果

2014年12月26日,國家宗教事務局舉行《宗教事務條例》(以下簡稱《條例》)公布10周年座談會,中共中央政治局委員、國務院副總理劉延東出席會議并講話,她強調要認真貫徹中央全面推進依法治國若干重大問題的決定和習近平總書記系列講話精神,全面落實黨的宗教工作基本方針,牢固樹立法治思維和法治觀念,堅持在法治軌道上推進宗教工作,提高依法管理宗教事務的水平。

點評:2004年11月30日由國務院正式頒布的《條例》,作為我國第一部宗教方面的綜合性行政法規,其制定和實施標志著我國宗教事務管理法治建設進程邁入全新階段。《條例》是黨的宗教工作方針政策的制度化、法律化,也是新中國成立以來宗教工作實踐經驗的總結。它的頒布和實施,對于全面貫徹黨的宗教信仰自由政策、依法管理宗教事務、堅持獨立自主自辦的原則以及積極引導宗教與社會主義社會相適應發揮了巨大的作用。《條例》頒布10年來,宗教工作實現了由主要依政策辦事向依法管理的轉變,保障了公民的宗教信仰自由,得到了廣大宗教界人士和信教群眾的擁護,宗教工作干部和宗教界人士的法律意識明顯增強,在全社會形成了關心支持宗教工作的良好氛圍。

《條例》頒布與實施的10年,也是執法者與守法者接受教育和共同促進法規實施的10年,只有兩者形成良性互動,我們才能寄希望于宗教法治更加光輝的明天。

(《中國民族報》記者吳艷綜合整理,本版圖片均為資料圖片)