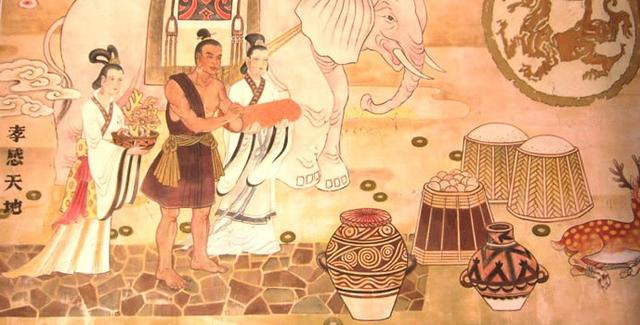

道德理性——中華禮樂文明之魂(資料圖 圖源網(wǎng)絡(luò))

一、禮樂文明的緣起

中國人重禮治,可以追溯到殷、周之際。殷商是中國青銅文明的鼎盛時(shí)期,經(jīng)濟(jì)實(shí)力空前強(qiáng)盛。王室貴族酒池肉林,夜夜笙歌,盡享腐敗糜爛的物質(zhì)生活。他們崇拜鬼神,自信有天佑神助,無人可以奈何,故為所欲為,施暴萬民。然而,牧野一戰(zhàn),殷人的帝國大廈,居然頃刻覆亡。政局變化之快,就連周人也感到震驚!是事出偶然,還是必然?周人應(yīng)該如何避免重蹈殷人的覆轍,如何確立可以長(zhǎng)治久安的立國之道?在此歷史的重大轉(zhuǎn)折關(guān)頭,周公總結(jié)殷人亡國的教訓(xùn),認(rèn)為主要原因是紂王“不敬其德”,致使民心盡喪。為此,周公提出“明德慎罰”的治國綱領(lǐng),昌明德性,占據(jù)道德制高點(diǎn),用人性化的政策贏得民心。

周公從道德高度對(duì)貴族下達(dá)嚴(yán)禁酗酒、盤桓于田獵、欺侮鰥寡之人等禁令;同時(shí)提出敬德、保民、慎罰、孝友等德目。為了將上述理念落實(shí)到社會(huì)實(shí)處,避免流于口號(hào)與空談,周公按照道德理性的要求,制定了一系列典章制度和行為準(zhǔn)則,史稱“周公制禮作樂”。周公新政以道德為立國之本,是一場(chǎng)真正意義上的革命,影響深遠(yuǎn)。周代禮樂制度是周人道德覺醒與理性精神的展現(xiàn),中華禮樂文明的底蘊(yùn)由此奠定。

二、禮治是古代中國思想界的主流

周公制禮作樂昭示了社會(huì)文明與進(jìn)步的正確方向,受到全社會(huì)的普遍認(rèn)同。春秋時(shí)期,盡管禮樂遭受嚴(yán)重破壞,但社會(huì)精英依然堅(jiān)定地將禮視為不可須臾或離的大經(jīng)大法,這些觀點(diǎn)見諸《左傳》者甚多,如晉大夫叔向說,禮猶如推行政教的車輿,怠慢于禮,必然導(dǎo)致內(nèi)亂;魯大夫孟僖子說,喻禮為立身的軀干,無禮則無法立足社會(huì);鄭大夫游吉(子大叔)以禮為“天經(jīng)”、“地義”的同義詞。等等,不勝枚舉。

其后,經(jīng)過孔子的倡導(dǎo)以及七十子的闡發(fā)與弘揚(yáng),禮樂文化與儒家性善論以及修身、齊家、治國、平天下的人生目標(biāo),還有民生日用融為一體,結(jié)構(gòu)不斷完善,所有的禮儀,均被納入吉、兇、軍、賓、嘉五禮的框架之中。同時(shí),學(xué)理日趨縝密,并出現(xiàn)了作為禮學(xué)理論形態(tài)的《儀禮》《周禮》與《禮記》三部經(jīng)典(習(xí)稱《三禮》),學(xué)術(shù)與治術(shù)兼包,影響深遠(yuǎn)。

經(jīng)過千年的熏陶,舉國上下形成共識(shí):天地之間有公理,有正氣;得道者多助,失道者寡助;得道之至,天下順之,失道之至,親戚叛之;人有良知;等等。這些共識(shí)成為中國文化的底色。禮又被賦予形而上的色彩,被認(rèn)為是天地之道在人間的體現(xiàn)。《禮記·禮運(yùn)》說:“夫禮,必本于天,動(dòng)而之地,列而之事,變而從時(shí),協(xié)于分藝。”《左傳·昭公二十五年》子大叔說,禮“則天之明,因地之性”,“以象天明,以從四時(shí)”,“乃能協(xié)于天地之性”,所以是“上下之紀(jì),天地之經(jīng)緯”。

在中國文化中,禮是理的同義詞:“禮者,理也。”(《禮記·仲尼燕居》)“禮也者,理之不可易者也。”(《禮記·樂記》)歷代有識(shí)之士無不高倡禮治。孔子主張:“道之以德,齊之以禮。”孟子以禮為盡人皆有的四個(gè)善端之一,無禮者謂之非人。荀子《勸學(xué)》說:“學(xué)惡乎始?惡乎終?曰:其數(shù)則始乎誦經(jīng),終乎讀禮;其義則始乎為士,終乎為圣人。”即要成為圣人,必須從誦經(jīng)入手,最終落實(shí)在禮上。歐陽修《新唐書·禮樂志》將三代以上之治與三代以下之治進(jìn)行比較,以前者為治世,后者為亂世,兩者得失的關(guān)鍵,在于是否以禮為教。韓愈在《原道》中將遵用中國之禮還是夷禮,作為區(qū)別文明民族與野蠻民族的標(biāo)志。二程深以為然,說“禮一失則為夷狄,再失則為禽獸”。程頤說:“學(xué)莫大于致知,養(yǎng)心莫大于禮義。”司馬光《資治通鑒》第一卷開首便說:“天子之職莫大于禮。”顧炎武論政,多著眼于風(fēng)俗人心與教化,又說,“禮義,治人之大法”。曾國藩說:“蓋古之學(xué)者無所謂經(jīng)世之術(shù)也,學(xué)禮焉而已。”又說:“唐杜佑纂《通典》,言禮者居其泰半,始得先王經(jīng)世之遺意。”至此可知,梁?jiǎn)⒊㈠X穆將中國文化的核心歸結(jié)為禮治絕非向壁虛造、空穴來風(fēng),而是淵源有自。

清華大學(xué)教授彭林(資料圖 圖源網(wǎng)絡(luò))

三、禮的文化意義

禮對(duì)于中國文化,產(chǎn)生過怎樣的積極意義?這值得好好回顧與總結(jié)。首先,禮是人自別于禽獸的標(biāo)志。人從動(dòng)物界脫胎而來,這就決定了人身上不可避免地殘留著動(dòng)物的野性,但是,人與動(dòng)物畢竟存在著本質(zhì)區(qū)別,那么,人應(yīng)該怎樣定義自己?人之所以為人的根本理由究竟何在?《禮記·冠義》說:“凡人之所以為人者,禮義也。”《禮記·曲禮》說:“鸚鵡能言,不離飛鳥。猩猩能言,不離禽獸。今人而無禮,雖能言,不亦禽獸之心乎?”孔穎達(dá)疏說:“人能有禮,然后可異于禽獸也。”可見,在中國人看來,人是按照禮也就是理性要求來生活的,而其它動(dòng)物則不能。人有文化自覺,不可與鳥獸同群,通過禮自別于禽獸,對(duì)于中國人而言,禮是人生第一要義。

其次,禮是文明與野蠻的區(qū)別。這是更高一個(gè)層次的區(qū)別。孔子作《春秋》,欲為萬世龜鑒。韓愈在《原道》中認(rèn)為一部《春秋》,講的無非是嚴(yán)夷夏之別。而夷夏之別則在于一個(gè)“禮”字。春秋季世,王綱界紐,周邊文化相對(duì)落后的部族乘機(jī)進(jìn)攻中原,有些諸侯國被蠻風(fēng)陋俗所化,完全失卻享受中原先進(jìn)文明的資格,故只配把它們當(dāng)夷狄看待。相反,有些夷狄之邦向慕中原文明,積極效仿,日久天長(zhǎng),已進(jìn)于中國,則可與中原諸侯同等對(duì)待。春秋亂世本質(zhì)上是文明與野蠻的斗爭(zhēng),即“禮”者與“非禮”者誰影響誰的斗爭(zhēng)。而歷史的進(jìn)步,是在文明戰(zhàn)勝野蠻之后。韓愈之說,深入人心,故中國人始終以本民族高雅、文明的禮儀自豪。

第三,禮是社會(huì)一切活動(dòng)的準(zhǔn)則。人離不開群體生活,是具有社會(huì)性的動(dòng)物。為了保證社會(huì)的有序,需要有成套的合理的規(guī)范。在中國文化中,這就是禮。《禮記·曲禮》說:“道德仁義,非禮不成。教訓(xùn)正俗,非禮不備。分爭(zhēng)辯訟,非禮不決。君臣、上下、父子、兄弟,非禮不定。宦學(xué)事師,非禮不親。班朝治軍,涖官行法,非禮威嚴(yán)不行。禱祠祭祀,供給鬼神,非禮不誠不莊。”道德為萬事之本,仁義為群行之大,施行道德仁義,不通過禮則無由得成。

第四,禮是修身的主要門徑。西方文化以神為中心,中國文化以人為中心。中國文化要求人們努力修為,勉為道德高尚的君子,甚至成圣成賢。其間的取徑,則是禮樂人生,外內(nèi)雙修。因此,中國人在童蒙教育階段即教以禮,不學(xué)禮,無以立。人生是漫長(zhǎng)的,但關(guān)鍵之處只有幾步,因此從束發(fā)開始,每逢人生的轉(zhuǎn)折點(diǎn),國家都會(huì)寓教于禮,通過冠禮、婚禮、相見禮、飲酒禮、射禮、喪禮、祭禮等一系列的“人生禮儀”進(jìn)行指導(dǎo),從而在總體上維持了全民族的文明水平。

第五,禮是民族凝聚的核心。中國幅員遼闊,四方發(fā)展不平衡,各地風(fēng)俗更是歧異,對(duì)于一個(gè)大一統(tǒng)的國家而言,如果沒有統(tǒng)一的行為規(guī)范,聽之任之、放任自流,結(jié)果自然不堪想象。經(jīng)過兩千多年的經(jīng)營,禮成為在方言與風(fēng)俗之上的一個(gè)更高層次,各地人們彼此說話可以聽不懂,年節(jié)習(xí)俗可以互歧,但在禮的層面上卻能彼此認(rèn)同,這是中國特有的文化現(xiàn)象,也是中國在漫長(zhǎng)的歷史長(zhǎng)河中始終保持統(tǒng)一趨勢(shì)的深層原因。

四、禮樂文明的現(xiàn)代價(jià)值

如今,舉國上下都在談東西方文化的交流與匯通,這種愿望無疑很好,但是,如果對(duì)東西文化沒有深入的認(rèn)識(shí),盲目從事,就是不清醒的,甚至是有害的。

西方文化是宗教文化,以神為中心,一切都按照上帝的意志行事。按照《圣經(jīng)》的說法,人有原罪,人性本惡,只有上帝才能拯救人的靈魂。為此,人要把靈魂交給上帝來管理,自己要天天祈禱、時(shí)時(shí)懺悔,嚴(yán)重違反教義者,要由法律處置。由于宗教的力量以及幾乎無處不在的教堂與神父的作用,人的思想比較容易控制。中國文化是以人為中心的文化,從周公制禮作樂起,民本主義迅速崛起,天意與民意幾乎等同,人的自主意識(shí)抬頭,人性本善,人的靈魂不僅要由自己來管理,而且還能夠管好。禮是把抽象的道德轉(zhuǎn)換到操作層面的不二法門,惟有經(jīng)由禮,道德才能落實(shí)到每個(gè)人的身上,進(jìn)而推動(dòng)社會(huì)的進(jìn)步。

可見,東西方文化的理念與體系完全不同,由此形成的文化傳統(tǒng)與文化心理也迥然有別。若要全面融合,除非將中國變成基督教國家,而這是大多數(shù)國民所無法接受的。就這一點(diǎn)而言,東西方文化的徹底融合幾乎沒有可能。接下來的問題是,中國固有的禮樂文化是否還有存在的必要,即是否還有現(xiàn)代價(jià)值?筆者認(rèn)為,在當(dāng)代中國,傳統(tǒng)禮學(xué)依然有其生命力,至少在以下幾方面可以繼續(xù)發(fā)揮作用。

第一,讓道德教育落到實(shí)處。近幾十年的社會(huì)變革證明,物質(zhì)與精神,猶如車之兩輪,缺一不可。在物質(zhì)文明發(fā)展到一定程度之后,精神層面的需求就會(huì)被提上議事日程,正如《管子》所述:“倉廩實(shí)而知禮儀,衣食足而知榮辱。”只有物質(zhì)享受,而沒有道德理性的引領(lǐng),社會(huì)將在迷失中走向毀滅。近年,各地紛紛舉辦道德大講堂,恰恰反映了社會(huì)對(duì)道德的呼喚。但是,道德只有體現(xiàn)在人的身上,對(duì)人與社會(huì)的進(jìn)步發(fā)生作用,道德才是鮮活的、有價(jià)值的,而禮恰恰是把道德轉(zhuǎn)換為可以操作的規(guī)范的完整體系。如果能將道德大講堂與禮儀教育緊密結(jié)合,社會(huì)的氣象將為之一新。

第二,禮引導(dǎo)人們相互尊重。人與人之間需要相互尊重,只有如此,才有人際的諧和。每個(gè)人都渴望得到尊重,彼此不尊重,是引發(fā)沖突甚至發(fā)生悲劇的源頭。有感于此,如今許多人在提倡“恭敬心”。恭敬心不會(huì)從天上掉下來,恭敬心的養(yǎng)成要靠禮。禮的基本精神是尊重對(duì)方。《孝經(jīng)》說:“禮者,敬而已矣。”《禮記·曲禮》說:“毋不敬。”禮是以對(duì)方的存在作為前提,并且對(duì)對(duì)方多少抱有敬意。我以恭敬之心善待對(duì)方,并且通過肢體動(dòng)作與語言表達(dá)出來,讓對(duì)方感受到我希望對(duì)方也以同樣的方式來對(duì)待我。這就是《禮記》所說的“禮尚往來”。禮之用,和為貴,不推行禮的教育,社會(huì)就永遠(yuǎn)不會(huì)和諧。

第三,為社會(huì)樹立符合道德理性的規(guī)范。如今在社會(huì)秩序方面出現(xiàn)的種種亂象,包括某些國民出境旅游后因不文明行為飽受指責(zé),歸根到底是行為“失范”。問題的嚴(yán)重性在于,這種失范不是個(gè)別的、偶發(fā)的,而是群體的、普遍的,由此損害了中華民族的形象。這類現(xiàn)象的出現(xiàn),責(zé)任并不都在民眾,因?yàn)樯鐣?huì)并沒有給他們提供足夠的具體的行為規(guī)范,也沒有給予他們系統(tǒng)的、持久的規(guī)范教育。如今,是編寫符合中華文化傳統(tǒng)的禮儀讀本、推行全民禮儀教育、重塑中華民族形象的時(shí)候了。

常有人說,如今的社會(huì)是快節(jié)奏,推行傳統(tǒng)禮儀會(huì)阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展,此說似是而非。中華禮儀始終在日本、韓國普遍而深層地存在,它影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展了嗎?沒有。相反,他們還由此樹立起了富而好禮的形象,此事難道不值得我們反思嗎?

當(dāng)前還有人在“國際化”的名義下推行西方商務(wù)禮儀,試圖以此全面取代中華傳統(tǒng)禮儀。鄙見,這是萬萬不可取的。禮儀是文明民族的重要標(biāo)志,無論哪個(gè)民族,但凡文明發(fā)展到一定階段,都會(huì)有本民族的禮儀,只有野蠻民族沒有禮儀。中華五千年文明,創(chuàng)造了獨(dú)具特色的東方禮儀,它甚至遠(yuǎn)播東亞其他國家,推動(dòng)了朝鮮、日本文明的進(jìn)程。西方文化中的禮,主要是上流社會(huì)的交際手段。中國文化中的禮,相當(dāng)于西方人所說的“文化”,與修身、齊家密切相關(guān),內(nèi)涵極其豐富。社會(huì)在飛速發(fā)展,中華禮儀盡管表面凋零,但根核猶在,它定能完成現(xiàn)代轉(zhuǎn)型,再度發(fā)皇,所以我們不需要專門進(jìn)口西洋禮儀。