使受困者與志愿者跨越時空地連接在一起的,不是宗教,不是政治,甚至不是技術本身,而是一種稱為“互聯網公益”的社會創新。而被互聯網公益改變的,也不僅僅是脫困的弱勢群體,在過去的十年里,越來越多公益行動開始跨越血緣和地緣,超越人情和親情,正一點點地重塑社會。

身處這樣的變局之中,我們不禁要問:互聯網公益究竟是什么,它從哪里來,要到哪里去?它又是如何一步步地改變了我們的社會與生活?

為此,我們策劃了“中國互聯網公益進化史”專題文章,共有五篇,分別從不同緯度梳理中國互聯網公益的發展脈絡。本文是系列專題文章的第一篇,通過對互聯網公益發展歷史節點的梳理,描繪中國互聯網公益演進的基本軌跡。

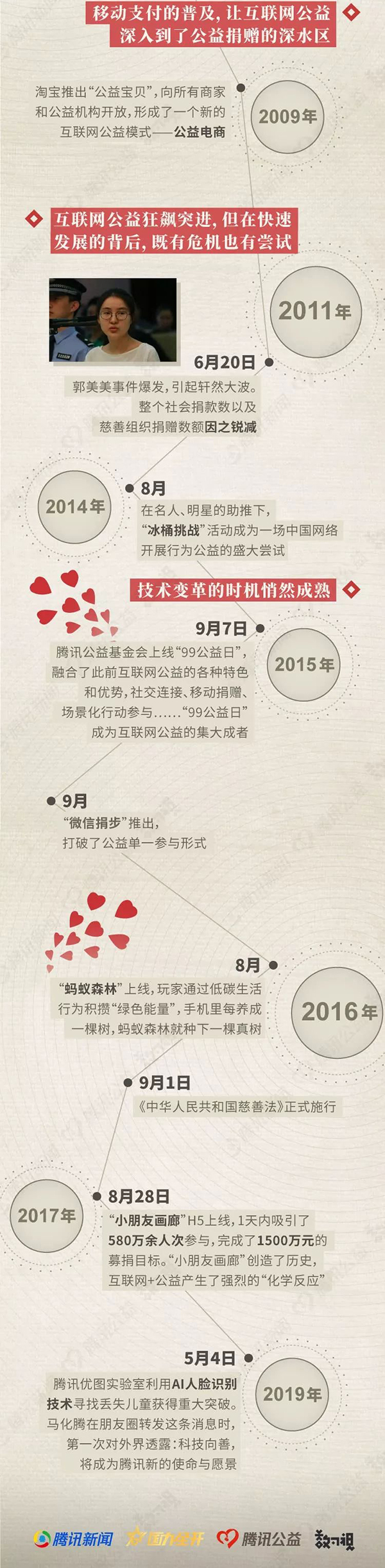

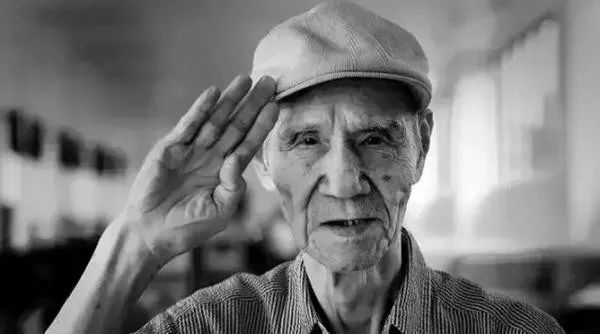

2015年9月7日,首個互聯網籌款日“ 99公益日”的第一天,“新榜”團隊在互聯網上發起一個稱為“最后一條給抗戰老兵”的公益行動,號召自媒體捐出自己的傳播渠道,幫助流落他鄉的抗戰老兵,700多個自媒體公眾號群起響應。19個小時后,傳來一個讓人激動的消息:

南京姑娘經育文看到了“南京頭條”公眾號《最后一條| 今天,你可以和馬化騰一起幫抗戰老兵回家》的推后,發現其中一位老兵很有可能就是她失散多年的三爺爺。

在大約1小時之后,老兵經明清和親屬雙方確認身份信息。是的,這位(當時已)99歲高齡的抗戰老兵就是經育文的三爺爺,他還活著。

抗戰老兵經明清

抗戰老兵經明清

經明清說,他做夢都想回家。9月29日。經明清出生在江蘇句容華陽鎮一個小村子,老人21歲離開老家,后參加遠征軍到緬甸,兩次死里逃生。在公益組織的協助下,老人啟程返回祖國;9月30日,在國慶節前的最后一天,三爺爺回到江蘇老家,迎接他的是百歲壽辰。

這樣動人的一幕不只發生在江蘇句容,也發在互聯網公益所惠澤的各個角落。協助老兵經明清回家的深圳市龍越慈善基金會,截至2019年8月,已為超過12萬人次的老兵送去援助。借助互聯網的力量,公益組織的能力得到了顯著的提升,社會各界也得到了更多表達愛的機會。在首屆“ 99公益日”里,成百上千的媒體機構,公益組織,愛心企業,明星名人聯手發力,共同創造了高達205萬人次的網絡捐贈,創下了三天(公眾)捐款1.279億元的網絡奇跡。而在2019年“ 99公益日”,捐款人次更是增長超過23倍,達到4800萬人次,網絡捐贈達到17.83億元,比五年前提高近了8倍。

截至2019年,民政部依法指定的互聯網募捐信息平臺已有20家。在這些平臺的有力支持與推動下,中國互聯網公益有效連接與激發了社會各界的公益力量。據民政部統計,2018年20家平臺共為全國1400余家公募慈善組織發布募捐信息2.1萬條,網民點擊,關注和參與超過84.6億人次,募集善款超過31.7億,同比增長26.8%。

使受困者與志愿者跨越時空地連接在一起的,不是宗教,不是政治,甚至不是技術本身,而是一種稱為“互聯網公益”的社會創新。而被互聯網公益改變的,不僅僅是脫困的弱勢群體,在過去的十年里,越來越多公益行動開始跨越血緣和地緣,超越人情和親情,正一點點地重塑社會。

今天,從PC端到移動端,從社交互動到網絡購物,互聯網公益變成一種態度,一種習慣,一種文化。互聯網公益是一種互助方式,也是一種生活方式。

互聯網公益1.0時期:神奇的傳播

在互聯網出現之前,人們主要從報紙、廣播或者電視及線下活動等渠道獲取公益信息。信息傳播的覆蓋面較小、時效性較弱,大部分公眾對公益了解不多。在我國用互聯網做善事,最早可回溯到1995 年,那是互聯網商用的第一年。

1995 年4 月,清華女生朱令生命垂危卻苦于無法確診。為了救治朱令,北大學生從4月10日開始,向國際互聯網發布求救信息,將朱令的病況通過電子郵件發往互聯網上的9個醫學方面的論壇。發信3日就收到了來自世界各地的回信100多封,超過半數的回信認為朱令是鉈中毒。在隨后的治療過程中,互聯網繼續發揮強大的信息傳播作用,朱令也成為中國第一位通過互聯網在世界范圍內會診并得到救助的病人。這一事件生動地反映出互聯網信息傳播的效率之高,它既可商用,也可以救人。

用電子郵件傳播公益信息,這屬于我國互聯網公益的啟蒙時期,而門戶網站的出現,則真正為公益開辟了新的互聯網傳播渠道。

2002年5月,地方門戶網站千龍網專門開通了整合公益信息的公益頻道,這是中國網絡媒體第一個綜合性公益頻道;2005年5月,中國互聯網協會啟動“互聯網公益日”,號召互聯網企業幫助不發達地區、弱勢群體接入及使用互聯網,“建設人人受益的信息社會”;2006年,搜狐公益頻道以專題形式建立,成為首個商業網站的專門公益頻道。

門戶網站搭建公益宣傳平臺發布公益資訊,這是互聯網公益的最初形態,并沿襲至今,發揮了互聯網低成本、廣覆蓋的優勢,這個時期的互聯網公益提高了公益信息的傳播效率,但仍然有所局限:信息傳播以單向廣播為主,受眾只能被動接收,無法及時交流反饋。網絡論壇(BBS)在一定程度上突破了這一局限。

成立于1999年3月的天涯社區是最具代表性的BBS,早在成立之初就涉足慈善領域,開設了天涯互助版塊,隨后,天涯社區有先后于2001年、2005年和2009年,分別開設了環保先鋒、志愿者和公益同行等版塊。BBS與公益的結合,有效地調動了廣大網友的積極性。

2004年7月15日,廣東省開平市網民張妙娥在天涯社區實名發布了一篇名為《全天下的朋友懇請進來》的帖子,其中詳細介紹了她的個人病情及相關信息,希望廣大網友伸出援手,資助她做心臟手術。帖子發出后,版主特意標紅了標題,以吸引眾多網友注意。網友們先是核實帖子中的信息,實地考察張妙娥的情況,然后對其進行了捐助。部分熱心網友還不間斷地在網上公布對張妙娥的救助進展,并及時公布張妙娥善款募捐與使用情況,成就了“網絡論壇+公益”的一段佳話,開啟了人與人之間慈善信息互動的先河。

21世紀的第一個十年,是中國互聯網企業飛速發展的十年,也是互聯網公益重要的孕育期,許多互聯網企業相繼成立了自己的公益部門。2007年6月,騰訊公益慈善基金會在國家民政部完成注冊,這是中國第一家由互聯網企業發起的公益基金會。

2.0時期:“傳播+捐贈”的化學反應

2008年是互聯網公益發展的一個里程碑式的年份,在那一年,重大災害激發了全民性的社會救助,也讓互聯網公益全面登上歷史舞臺。

2008 年5月12日,汶川地震的災情激發了出前所未有的志愿熱情,而在互聯網的催化作用下,這種澎湃的熱情最終轉化為一次舉國上下、全民公益的偉大行動。在汶川救災期間,志愿者們通過門戶網站、論壇、博客、微博、QQ 群等互聯網渠道,實現了從快速報道災情、緊急組織救援到發起賑災捐款、網絡尋人、哀悼祈福等多元的網絡救援互助活動,眾網絡平臺呈現出強大的聚力效應。同時,網絡募捐也開始井噴,各類公益基金會迅速通過網絡平臺開通網上募捐通道,開辟了一個全國人民向災區奉獻愛心的重要渠道。

社交平臺構建了全民公益的新生態,使得公益信息傳播方式從“一對多”的廣播,擴展到了“一對一”甚至是“多對多”的互動。先是QQ與公益的結合,接著是微博與公益攜手,隨后是微信與公益的融合。

互聯網公益帶來了一個跨時代的進步,那就是借助網絡支付,特別是移動支付的普及,讓互聯網公益不僅僅停留在信息傳播的環節,而深入到了公益捐贈的深水區。

2005年,罹患絕癥的單親媽媽的周麗紅強忍病痛,在病床上開了一家淘寶服裝店,名為“魔豆寶寶小屋”。一年后,周麗紅離開了,但以她的店鋪命名的公益項目,卻因此開始。2006年起,中國紅十字會聯合淘寶網啟動“魔豆愛心工程”,在全國范圍內尋找困難母親,助其就業。紅十字會在淘寶網上開設“魔豆寶寶愛心賬戶”,并特別設置了自動捐款功能——凡將商品設為“愛心寶貝”的淘寶賣家,每達成一筆交易就自動捐出1分錢,這一善舉贏得了很多店家與網民的支持。2009年,淘寶將“愛心寶貝”升級為“公益寶貝”,并向所有商家和公益機構開放。這最終形成了一個新的互聯網公益模式——公益電商。

21世紀的頭個十年,互聯網公益在各個領域狂飆突進,但在快速發展的背后,也出現蕪雜紛亂的信息和花樣百出的煽情。個人的情緒沖動在網絡傳遞中被放大了,在促成善舉的同時,也滋生了投機的土壤。在很多人看來,公益天生佩戴著道德的袖標,公益組織把事情做好是本分,而瑕疵和錯誤往往會被放大檢視。某個偶然爆發的負面風暴,有可能會拖累整個行業的社會觀感。

2011年6月20日,網名“郭美美baby”的郭美玲發表了一條“住大別墅,開瑪莎拉蒂”的炫富微博,并稱自己是中國紅十字會商業總經理,在網絡上引起軒然大波。盡管官方調查表明,郭美玲與紅十字會并無直接關聯,然而網友們的質疑卻一再發酵,大量的負面信息充斥網絡,久久不能平息。“郭美美事件”不僅僅影響了紅十字會,整個社會捐款數以及慈善組織捐贈數額因之銳減。國家民政部統計數據顯示,2011年7月全國社會捐款數為5 億元,和6月相比降幅超過50% 。2011年全年捐款比2010年跌去了18%。人們開始普遍意識到:互聯網不只對公益有正面價值,如若使用不當,也可能對公益事業造成巨大的損失。

互聯網公益最大的魅力就在于近乎無限的可能性,你永遠不知道下一個是什么。2014年8月,呼吁公眾關注 ALS(漸凍癥)的“冰桶挑戰”活動沿著互聯網的軌道,自美國漂洋過海傳至中國。在名人、明星的助推下,這項活動在網絡吸引了超過44.4億人次點擊,募集善款800多萬元人民幣。

“冰桶挑戰”給人最大的驚喜,在于將傳統的“淚點慈善”,變成了淋浴冰水、傳播罕見病知識的有趣游戲。在此過程中,國內的各種社會組織還充分發揮創造力,迅速打造出各種中國模式變種,成了一場中國網絡化開展行為公益的盛大嘗試。

技術變革的時機悄然成熟。

2015年9月7日,騰訊公益基金會上線“99公益日”,7日零時,99公益日開始僅20分鐘,騰訊公益就已配捐出善款2000萬元。由騰訊聯合公益性社會組織、知名企業、明星名人、創意傳播機構等各方力量發起的“99 公益日”活動,成了互聯網公益的集大成者。

3.0的猜想:“傳播+捐贈+泛行動”會帶來什么?

Web2.0的發展成熟形成了一個源源不斷產生海量數據的網絡空間,這一方面為不同領域數據的結合分析與價值創新創造了條件,另一方面也為使用者直接處理海量數據帶來了挑戰。互聯網公益也是如此:一方面,公益數據可與其他業務數據結合創造新的公益實踐,而另一方面,海量的公益數據使得用戶要獲得適合自己需求的信息越來越難。這就推動著互聯網公益向3.0 階段演進——對公益數據的智能處理從人轉移到機器。

從現有的軌跡推演,互聯網公益3.0有可能進一步形成“泛公益”的大生態。用戶的公益數據與其他業務數據的打通與結合,使得越來越多的公益項目可以融入用戶的日常業務行為場景之中。比如現在已經流行的“捐步”,雖然技術上仍是2.0,但模式上已經具備了 3.0 的特征。

也就是說,互聯網公益3.0 將把“機器智能”帶進公益領域,從而真正實現“以用戶為中心”,從用戶需求出發整合公益信息,設計并提供個性化的公益活動。這是互聯網公益發展的未來方向,但對于技術的依賴度較高,有待 Web3.0相關技術的發展成熟。