8省市150多個縣市40多萬移民,他們的日子過得好不好?習近平總書記一直牽掛著南水北調一期工程所牽動的百姓們。

湖北省荊門市鐘祥市柴湖鎮——全國最大的移民安置區,地屬平原,漢江依傍。20世紀60年代末,4.9萬河南淅川人民因國家建設丹江口水庫的需要,背井離鄉,舉家移民到了湖北鐘祥的漢江邊,一個原是遍地“鋼柴”般蘆葦的荒野灘涂。

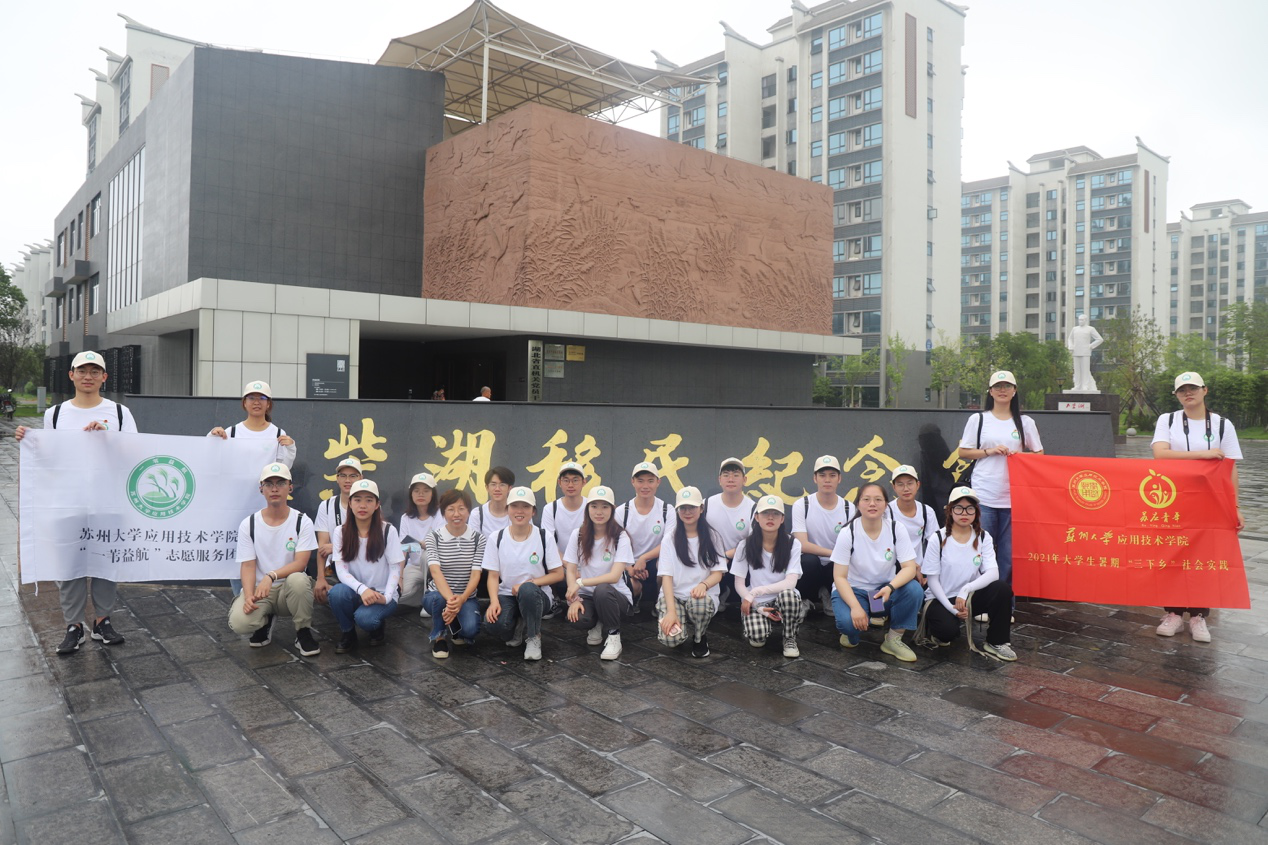

為深刻了解大柴湖移民精神,全方位感受那段艱苦卓絕卻創造壯舉的歷史。2021年7月18日,蘇州大學應用技術學院“一葦益航”志愿服務團走進大柴湖移民紀念館,認真參觀學習。

舍小家為大家,向大柴湖移民學愛國奉獻精神

湖北荊門鐘祥大柴湖是全國最大的移民集中安置區。1966年至1968年,為支援國家南水北調中線工程水源地—丹江口水庫建設,4萬余名河南淅川人民輾轉遷居至鐘祥城南漢江左岸圍墾區,白手起家、重建家園,1968年由周恩來總理親自命名為“大柴湖”。走進紀念館,數座銅塑群像再現了當年淅川人民南遷大柴湖的壯觀景象,挑著扁擔竹簍的農民、背著尚在襁褓之中嬰兒的婦女、拉著載滿生活物資板車的壯年……他們神色各異,有思念、有微笑卻都步伐堅定。通過紀實圖片瀏覽、展示實物觀摩,結合講解員的引導,同學們對大柴湖移民“三次搬遷的艱苦歷程”有了深刻了解。

“我終于知道老師常跟我們說的‘大柴湖移民精神’是什么了。”志愿服務團成員秦家輝同學說到。感嘆于移民們強忍不舍,背井離鄉,為新中國水利事業作出的偉大貢獻,同學們注視著一張張記錄移民搬遷過程的照片與物件,陷入沉思。尤其是在觀看紀錄片時,一位老移民在離開家鄉前跪下雙膝,捧起一方故土緊抱懷中才戀戀不舍地登上遷移卡車的情景讓多位青年大學生紅了眼眶。

奉獻精神,是中華民族的優良傳統美德、歷久不衰的主旋律,是中國共產黨人重要的精神特質。古往今來,無數仁人志士“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”,無不飽含著犧牲小我、成就大我的奉獻精神。從淅川到柴湖,這一路上有著無數感人至深的故事,它們撐起了一代又一代柴湖人的精神脊梁,更激勵著我們這群青年大學生去追憶、去致敬、去學習、去踐行。

手作筆、水為墨,向大柴湖移民學艱苦奮斗精神

參觀過程中,同學們看到了許多移民生活的“場景再現”。用蘆葦桿做柱、泥巴和著蘆葦絮筑墻的“一代移民房”建筑,床上睡人、床邊養雞的人畜同居景象……不難想象,當時移民們的生存條件異常艱苦。

但是,絕不服輸的斗志、樂觀向上的精神鼓舞著千萬移民的內心。為進一步保障人民生命和財產安全,大家齊心協力修建圍堤。萬人大會“會戰”,工地紅旗飄。沒有機械作業——不怕!靠人海戰術!鐵鍬挖土、推車運土,那時的大柴湖第一代移民們和當地老戶團結一致,每天堅持勞作12小時,斗志昂揚、干勁十足。終于,堤壩建起來了,大柴湖被洪澇災害侵襲的風險大大降低了!

一樁樁感人至深的“安置初期的奮斗”故事深深吸引著同學們,大家仔細聆聽講述,不時提問、交流。這一切“來之不易”全部來源于在黨的領導下,大柴湖移民們的不懈“奮斗”。振奮人心,也發人深省。我們要充分認識到:奮斗精神是我們中國共產黨一往無前、無往不勝的秘訣。“學史明理、學史增信。首先,我們應當更深刻地去感受柴湖的奮斗往事,是他們的負重前行才有了我們長江中下游地區百姓的安寧。同時,對于如何繼承和發揚這種奮斗精神,是我們青年大學生必須細致思考并落于行動的!”志愿服務團成員陳秋羽同學在交流時講到。

“滾滾北流的第一滴水,是我們別離故土的眼淚,是我們重建家園、歷盡艱辛的汗水,也是我們建設美好幸福家園的動力。”這是大柴湖移民紀念館館長全淅林老先生曾在訪談中講述自己和家人于2014年聽到“南水北調”通渠的消息時所發出的感想。現今,柴湖人民賡續奮斗,在黨和國家的扶持下,不斷鞏固脫貧攻堅成果,成為鐘祥市“鄉村振興”建設發展的一面旗幟。

強信念、跟黨走,向大柴湖移民學求實創新精神

知往鑒今,以啟未來。悠久綿長的移民搬遷史讓同學們感觸良多,感念“挖井人”的奉獻、犧牲與奮斗奠定了南水北調千秋大業的牢固基石,鑄就了光耀荊楚的大柴湖精神。當來到三樓的“振興崛起”教育板塊參觀時,大家內心又頗受震撼。

在黨的領導下,大柴湖人民家踏實地、信念堅定、多措并舉、戮力同心,共同書寫高質量發展新篇章。同學們在參觀中了解到:“脫貧攻堅”吹響勝利號角,曾經貧瘠的土地正在煥發別樣生機。

擁有全國最大的高檔盆花生產基地、生物科技組培工廠、精品果蔬種植基地的花果蔬核心產業集群,年產值高達3億元人民幣;智能制造產業園為主的工業園區,近年來持續吸引知名企業入駐;因村而宜設立的就業幫扶車間、因戶而宜的家庭特色種養及各類移民產業星羅棋布,構建了大柴湖當今的宏偉振興藍圖。“顧家不愁,按勞取酬”的移民就業新模式讓柴湖鎮的發展蒸蒸日上。

歷史是一面鏡子,照亮現實,也照亮未來。“土坯房,爛衣裳,玉米棒子紅薯湯,酸菜面條鍋照相,老母豬栓在床腿上,雞窩安在灶臺旁”這是上世紀80年代的生活“素描”。幾十年的風風雨雨,柴湖移民克服千難萬險,終于扎根荊楚。現在,他們腳步不停,砥礪奮斗。產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕,鄉村振興,一切日新月異。

這樣的景象對于青年大學生來說,是示范、是榜樣。“未來屬于青年,希望寄予青年。新時代的中國青年要以實現中華民族偉大復興為己任,增強做中國人的志氣、骨氣、底氣,不負時代,不負韶華,不負黨和人民的殷切期望!”。“吃水不忘挖井人”,在感動柴湖人民不屈不撓、為國奉獻、奮斗創新的同時,同學們深感責任重大。“我們應當接棒了,站在新的歷史起點上,我們要努力學習、學以致用,增長才干與見識,將愛國之情與報國之志轉化為行動,為人民服務、為祖國做貢獻!”志愿服務團成員王天琦有感而發。

作為大學生志愿服務團隊,蘇州大學應用技術學院“一葦益航”于今夏跨越1000公里來到鐘祥大柴湖。緣起于青年大學生們對于南水北調背景下移民們遷徙、生存、發展的歷史沿革充滿濃厚興趣,內心的敬佩使得大家希望能夠近距離地去接觸并感受“移民精神”的深刻內涵。更希望能通過自己日常所學,為柴湖鎮的移民文化傳播、留守兒童教育以及電商直播助農等方面作出力所能及的奉獻。

此次參觀學習的尾聲,大柴湖移民紀念館館長、柴湖鎮文化站站長全淅林與志愿服務團成員親切交流。這位71歲的“移民文化守望者”不僅為同學們生動講述了自己親身經歷的故事,更細致回答了數十個同學們感興趣的問題。同時,全老師也對大家提出了殷切的期望,他說:“大柴湖移民精神是移民文化的精髓和大柴湖精神家園的頂梁柱,是大柴湖經濟社會發展的動力之源。同時,還是漢水文明和楚人“篳路藍縷、以啟山林”的精神再現,是各級黨委和政府密切聯系人民群眾、全心全意為人民服務的生動教材。希望各位同學能夠為大柴湖移民精神的延續與傳播貢獻青年力量!”

之后,志愿服務團還將走進柴湖百姓家中,用訪談的形式聆聽這方土地上的傳奇經歷與奮斗故事。