2015年2月14日,情人節。一封洋洋灑灑的數千字“情書”出現在新浪微博上。

“情書”的內容不是對心儀姑娘的表白,而是對公益行業的觀察與分享。跨界、團隊引導、教練、彼得·德魯克……這些跨界語匯在長微博中交融、碰撞,顯示出寫作者的熱情:“我們很多人都在和公益談著一場戀愛,祝大家愛情甜蜜!”

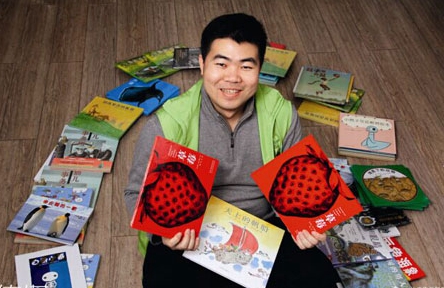

這是屬于年輕人的文字,署名“EV柚子G”的作者劉斌目前最為關注的內容也跟最廣大的青年群體—大學生有關。他目前的身份是北京益微青年公益發展中心(以下簡稱EV)總干事,該中心是一個以支教為載體、培養大學生公益行動力的非營利機構。

“到農村支教”,曾經是在校大學生眼中一件很酷的事情,多以參與支教為榮,“西部陽光行動”是其中極具代表性和影響力的支教組織。但是隨著支教行動的開展,很多問題和質疑也開始出現,例如短期支教給鄉村兒童帶來的心理落差、志愿者缺乏專業培訓等。2008年之后,“西部陽光”很明確地提出,支教項目更側重于對年輕志愿者責任感的培養。“這個項目的兩個受益群體—鄉村孩子和大學生中,我們很清楚受益最大的是大學生,當然前提是更好地服務和應對孩子的需求,在這個過程中,實現大學生的成長。”劉斌說。

2006年,劉斌和許多參與過“西部陽光”支教的志愿者聯合發起了“華夏志愿者服務社”,為大學生提供更多的志愿服務和學習成長的平臺。2012年,“西部陽光行動”青年公益教育項目與“華夏志愿者服務社”因為使命相同而合并,更名“益微青年公益發展中心”。

創辦這樣一個組織,來自劉斌的成長經歷。1985年他出生于吉林農村,自小成績優異,是全家人的驕傲和希望。順利考上中國政法大學之后,劉斌卻在畢業時對未來的前途感到迷茫。他發現學校很難傳遞給大學生真實的社會狀況和踏入社會后需要的綜合能力。這時,大二時因室友推薦而參與的“西部陽光行動”暑期支教活動—他大學生活中充滿鮮活色彩的重要經歷之一,為他的最終走向定了格。

“因為刻苦讀書嘛,所以跟人交際的時間大量地減少,我感覺自己天然缺乏一種能夠跟人特別暢快地溝通、聊天、交朋友的能力。但是參加那次支教活動后,突然就感覺人和人之間的隔閡打通了很多,包括跟孩子也是,孩子給的一些反饋,就會覺得自己是一個特別棒的人。我覺得那種環境中幸福感特別強。”回憶起2006年第一次支教的經歷,劉斌還歷歷在目。

畢業后踏入“西部陽光”的大家庭,劉斌感覺這才是他的“第二大學”。“大學的精神土壤日漸貧瘠,竟然有那么多的‘常識’從未有教授在課堂上提到過,這很難培養大學生獨立、自主、負責、行動的意識和品格。”劉斌經常在博客中反思和探討“NGO的品格”、“公民社會”、“多元性別”、“流動人口”、“戲劇教育”、“協作藝術”等話題,“這種源源不斷的養分,讓我成長為一個更有思想、更有勇氣、更有力量的‘純爺們’。”

NGO的工作經歷極大地開闊了劉斌的視野,也豐富了他的思考。“社會發展中,每個人為社會的變化要做什么,社會對于個人本身又影響了哪些?”在價值判斷上,他有了新的認知,比如不再以單一的成績標準來看待過往他那些輟學的同學,“很多人不喜歡學習,但是適合干別的,因為學校并沒有那么多空間提供給他。”對于父母在潛移默化中對他的誠信、大氣等品格的塑造,他也有了不同角度的感悟并為此感恩不已。

最初,對于在“西部陽光”的這份工作,劉斌只給自己設定了三年時間,但是,當他越往下走,越覺得再難離開。EV成立之后,隨著工作的深入,劉斌發現自己想要探索的領域越來越多,而涉及整個青年群體的服務范圍過于廣泛。摸索了一段時間之后,他決定再次把精力聚焦在大學生支教這個細分領域,“我們就是要跟支教死磕。”

面對各方對于大學生短期支教的質疑,劉斌有自己的理解。“對于一個人的成長來講,沒有辦法給他劃定一個特別刻板的方向。我們期待先有這樣的(支教)體驗,埋下一顆種子,成本非常低,但是可能就開啟了他對公益的一個理解。如果以后他想做教育方面的志愿工作,或者有能力了,愿意捐贈,他會首先找到EV。我們把這里作為從大學生到公益角色轉換的一個入口和交流平臺。”

甘肅大學生王賜洲即是一顆“種子”結出的果實。初中時曾有大學生志愿者到他的家鄉支教,本來并沒有上大學打算的他,受志愿者的影響,去年如愿考上了首都經貿大學。今年,他將作為志愿者隊長參與EV的暑期支教活動。

目前,EV支持全國68家高校社團的暑期支教活動,在北京,有13家高校合作社團。“清華大學一個暑假有一百多個團隊來做支教,如果我一個機構一年能服務幾萬名大學生,這個數量就已經很不錯了。”

劉斌希望把事情做得專業。“西部陽光V行動鄉村夏令營”項目現在是EV的工作重點,每年EV會評選資助其中50個社團的80個團隊去往鄉村開展有主題的多種特色夏令營活動。劉斌設計了一個“EV金字塔”戰略:塔尖部分是每年資助的優秀團隊,塔基是以“START”公開課巡講為基礎的全國高校公益啟蒙,中堅力量是線上線下的志愿者互動,線上依托益微聯盟(EVU)社團網絡,線下通過志愿活動分享沙龍,展開長期的互助交流。“我們現在也設計了激勵機制,通過完成一件件事情,大學生們得到積分獎勵,逐漸提升到更高的階段,培養他們成為富有社會責任感的青年實干家。”

劉斌對教育有自己的思考。“我心目中理想的教育應該是給人空間,讓他不斷尋找自己的可能性,并感覺到自己是一個自尊、自信的人。從這個理想程度來說,我覺得當下做的事情,不是說簡單地為了解決幾個志愿者支教的活動,而在于慢慢讓更多人理解教育背后的目的,以及人與人之間真正的相互尊重、相互理解。”