現代三毛流浪記追蹤

六一兒童節是所有孩子的節日。那些缺少家庭關愛的孩子,在這特殊的日子倍加需要關注。“現代三毛”林家駿就是其中一個。

“現代三毛”林家駿去年12月21日出現在《信息時報》的頭版封面上。12歲的他命運坎坷,生父去世,母親改嫁,并“失蹤”數月。于是,他靠著揀垃圾睡馬路養了自己4年。身世見報后,他被人收留,并如愿進入課堂。但是半年后,他找到了媽媽,卻不得不離開心愛的學校,被送回老家,在一家摩托車修理鋪當學徒了——這中間,到底發生了什么?

記者陪著家駿找到了婆婆家,老人家還是那番老話:“家駿,不要再想著找你媽了。她要是真掛著你,怎么也要來我這,問一句你去哪里了。從來就沒打聽過。她跟著那個撿垃圾的,也不好好過日子,成天不干活,人家還嫌她呢。你還是老老實實跟著番禺的老板,讀書也好,找工也好。總強過撿垃圾睡路邊啊。”

近日,記者回訪了“現代三毛”林家駿。他原本已被人收留,過上正常生活,卻因為生母的出現而再度失學。這段“意外”顯露出一個現實的難題:監護人如果不行使監護權責,誰能為流浪兒童負責?

流浪性格,難適應學校

今年開春,林家駿被番禺的譚女士收留后,搬到一個島上,在番禺石基鎮大刀沙村小學讀一年級。

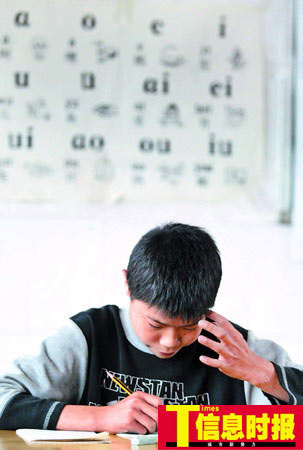

一個月后,學校開始讓他厭倦。每天7點鐘要起床,他一放松,就做不到了;拼音學不會,語文顯得越來越難。一次小測驗,他只答對了一道題:照字練習,最后他拿了27分,這一度讓林家駿把自己釘在了恥辱柱上。而且,他覺得班上的學生和自己玩不到一塊兒,只有四五年級的人才能交朋友。下午放學,經常要留堂,到了4月份,他甚至罷課了。直到第三天校長親自上門來找他做思想工作。他才回到了學校。

正常生活習慣也讓他難受——天天洗澡已經堅持不下來了,換洗的外套泡在桶里10多天,浸得一塌糊涂。白球鞋在泥地里打滾,臟得不行,他扔在屋外的石頭上暴曬,硬梆梆地成了土疙瘩。

村民的特別關注也成為了林家駿的負擔。班上有個小姑娘愛找他玩,有大人就說他們有點太密了。林家駿委屈而氣憤:“到哪都有人盯著。我又不是做賊的!”

找到媽媽,一心想回家

有一天,家駿的婆婆在電話里無意中提及,有人看到家駿的媽媽回來了,跟著一個撿垃圾的河南人住。從這一刻起,林家駿的心就飛了,恨不得馬上就跟著回到廣州去。至于“找到她,沒有地方住,沒有飯吃,沒有書讀,怎么辦?”林家駿根本沒仔細考慮過:“我去看看,要是她不吸毒了,我撿垃圾養她。”

見林家駿心意已決,大家決定圓了林家駿這個夢。今年3月31日,譚姐把林家駿從島上接到了番禺大石的工廠,次日派了一名工人送林家駿到海珠區昌崗路和記者會合,隨身帶了一包換洗衣服。

回到家,家駿的婆婆卻認為,家駿繼續讀書才是出路。于是,家駿又改變了不讀書的決定,他對譚姐說:“阿姨,我見了我媽以后就回番禺,保證好好聽話讀書。”譚姐沒有表示反對,她私下里和記者商議,她希望不和家駿的母親接觸,委托第三方簽署一份公證書,證明譚姐無償助養林家駿,提供教育吃住等基本所需,但不對其人身安全負有監護人責任。

母親冷漠,三毛再流浪

但當天晚上發生了波折。晚上8點多,林家駿終于見到了近一年沒有謀面的母親。匆匆吃了個晚飯后,媽媽并沒有強烈挽留他過夜的表示,而是在昌崗路送他上了一輛公交車,讓他自己回番禺,直到深夜11點,林家駿仍然沒有消息。譚姐重新作出決定:不再助養林家駿:“林家駿母親對兒子的態度,很不符合一個正常父母的心理。和這樣的人打交道,我覺得很為難。”

那天晚上接近子夜時分,迷了路的林家駿跌跌撞撞地回到了媽媽的住處,打地鋪。從第二天開始,他又重新開始流浪生涯:撿礦泉水瓶,睡馬路邊。記者再次找到他時,他在世紀聯華的一家清倉皮具店幫人賣東西,身上的衣服已經看不清顏色。然而,林家駿沒有住在媽媽家,他覺得不如睡在商場里自在。

繼父難容,回老家修車

林家駿這樣過了一個多星期,記者再三約見,終于見到了他的媽媽陳女士。

得知譚姐不愿意再供養家駿后,她很失望,反復希望記者幫她再求求對方:“哪有不疼子女的父母呢,可是我有心無力啊。我命苦,家駿本應姓李的,親生父親出車禍死了。孤兒寡母的,我跟著姓林的這個男人來廣州,誰知道他對我和家駿根本就不好,他吸毒,我也死心了,要吸大家一起吸,這就上癮了。他死了以后,我和家駿就被趕出了家門。”

當記者提醒她,早在第二任丈夫去世之前,家駿就流浪了。陳女士又解釋:“我嫁的男人沒本事,養不了我們。家駿撿垃圾總能掙口飯吃。”問她是否擔心過兒子會誤入歧途,她答到:“應該不會吧。他自己會照顧自己,不怎么用我操心。”講到動情處,陳女士眼圈紅了,家駿的表情卻很冷淡。

說話間,“石頭”回來了。小小的出租屋顯得更加局促,5平方米的地方鋪著兩張床,用簾子隔開,住著石頭的大嫂、石頭和陳女士。“石頭”講話很實在,他表示自己無法接受家駿做兒子,更沒有能力供養這對母子。

陳女士講了自己最后的打算:“等籌夠車費,我會把家駿送回高州老家,讓他和外公住在一起。書是沒得讀了,吃飯睡覺的地方還是有的。”林家駿表示愿意接受,答應說不會隨便跑。

從出租屋出來,記者撥通了譚姐的電話,讓家駿給她道個謝。譚姐囑咐家駿聽話,有什么事打電話找她,還會盡量幫他的忙,只是不再說讓家駿回去念書的話了。家駿也沒有再提,掛了線,他喃喃自語:“番禺那邊還有些課本呢。”

三天后,家駿的媽媽找了個親戚,送兒子回了高州。記者昨天再次給陳女士打電話,詢她表示林家駿在老家的一家摩托車修理鋪當學徒。

助養人譚姐擔心事情越來越復雜

很遺憾,家駿現在的生活確實離美好的愿望有差距。為什么熱心的助養人沒能改變他的命運呢?

助養家駿原有長遠計劃

家駿的助養人譚姐,是一個很穩重、有主見、家庭觀念很強的廣州女人,善良低調,又非常能干,頭腦冷靜。助養林家駿這樣一個流浪多年的少年,譚姐很早就做了思想準備:讓他養成正常生活習慣不容易,安心讀書更難,她愿意盡全力嘗試幫助他。

按照譚姐的計劃,家駿如果能有所起色,她打算假期全家帶上家駿去大夫山森林公園游玩,暑假帶他坐飛機去旅游;更長遠的打算,是接他住到譚小姐的公婆家中,給他一個完整的家庭環境;等到家駿年滿18歲后,想辦法送他去當兵,經過社會和部隊的錘煉,做一個自立的人。

譚姐不是一個全職家庭主婦,她自己打理一家工廠。剛領家駿到番禺,譚姐安排他住在工廠里,白天在辦公室有人教寫字,晚上讓工人看著他,希望家駿能適應有規律的生活,為上學做準備。

在工廠的一個月,林家駿就出現了偷懶、注意力不集中的毛病。但出于對譚姐的敬畏,林家駿努力在她面前表現得好一點。春節放假的日子,是林家駿幾年來最幸福的時光。譚姐帶著他出席家族里的各種聚餐,全身簇新的林家駿還收了300多元壓歲錢,譚姐用來給交學費,買了一部單車。

要求太嚴?還是野性難馴?

在選擇學校時,譚姐經過一番周密考慮:如果在鬧市區大石鎮讀書,家駿很容易和調皮的大孩子打成一片,在一年級難免會受歧視。最終,她聯系了和外界聯系甚少的大刀沙小學,那里民風純樸,環境單純,對家駿安心讀書有好處。送家駿上島后,譚姐靠電話了解他的近況,平均每周見他一次。林家駿讀書的疲態很快就上來了。譚姐不想縱容他,始終強調林家駿一定要做力所能及的事情。

是譚姐的要求太嚴格嗎?是和林家駿的溝通不足夠嗎?還是流浪的少年心里的“瘤”太難根除呢?譚姐并沒有直接回答這些問題,她也很無奈:“我不得不要考慮個人的情況,因為我確實不愿意和家駿的母親有關系,我擔心以后事情會越來越復雜,超出我個人能力范圍,我無力承擔。”

與譚姐一樣助養過流浪兒的廣州梁先生深有感觸——“苗子長壞了,很難扶得正”

譚姐助養“現代三毛”的故事,在廣州還有一個很相近的版本,那就是梁先生和劉小亮。因為這段緣分,譚姐和梁先生交上了朋友。

河南人李永慶在天橋附近擦皮鞋,四年內見過太多被毀掉前途無法回頭的孩子:“見得最多的就是爸爸坐牢,老媽跑了,孩子10歲出頭跟人來了廣州。在火車站一帶,會有人專門養這樣的孩子,供吃供喝,養不下去了,兩三百塊再賣給第二個,等到十三四歲了,就逼著他們去偷去搶。干到十八九歲,他又開始帶第二代。”

梁先生和他助養的劉小亮,是頗為出名的羊城新聞人物。劉小亮跟著老鄉從四川一路流浪到廣州,撿垃圾維生,在梁先生的貨運公司露天住了兩年。梁先生好心收留了他,讓他在公司里免費吃飯,睡辦公室。

貧窮家庭

拒絕流浪兒回家

問清楚他的身世后,梁先生想辦法找到了劉小亮的家里人。在兩地媒體的見證下,去年12月,梁先生千里迢迢送劉小亮回到四川達縣。沒想到,劉小亮的爺爺在見面半小時后,就將孫子親手“還”給了他:“還是讓小亮跟著廣州的老板吧,家里太窮了,養不了他。”無奈之下,由當地公安部門見證,梁先生和小亮的家里人簽署了一份“臨時委托書”——“算是證明了,他家里人主動自愿把孩子交給我養。但是意外事件我不承擔責任。”

梁先生資助過的流浪兒不止劉小亮一個。和劉小亮一起撿垃圾的還有個18歲的男孩,梁先生給他在貨運場安排了一個工作。但3個月之后,他先是嫌工資不多,炒了梁先生魷魚。找不到飯吃又回頭,梁先生答應他重回崗位,卻發現他不住在公司宿舍,單個搬去和以前的一些并不太正經的朋友租房子,后來四處借錢。梁先生當機立斷,結束了和他的聯系。

經歷過江湖風雨的梁先生總結了一句:“有的苗子長壞了,很難扶得正。10來歲這段時間對人的一生很關鍵。”

犯罪集團

瞄準流浪群體

劉小亮無疑是流浪兒中較為幸運的。試想,那些被人逼著走上偷搶之路的孩子……廣州有多少?

河南人李永慶對一個安徽的男孩子印象很深,十二三歲到廣州,被一個吸白粉的“收”了做小弟,開始是讓他討錢,然后是偷手機、搶鏈子搶包,被警察抓到過,過了幾個月又出現。李永慶說:“這樣的小孩,到了這個年紀,真的沒什么法子能讓他走正路。要是剛出來的時候就能送回父母身邊,那才有用。”

助養人

權益誰來保障

流浪街頭的孩子,到底是什么讓他們的命運格外坎坷。怪他們的父母嗎?梁先生搖搖頭表示不完全贊同:“人窮志短,現實有時候就是這么殘酷。”同時,助養人在做善事之時,不是沒有苦衷。譚姐和梁先生都有過相似的擔心:“孩子交給我來助養,萬一丟了,如果出了事,自己傷著碰著,助養人怎么也脫不了關系。要是有一天,孩子的父母找上門來,甚至可能做出過激行為,助養人的權益又有誰來保護?”

-專家觀點

失職父母應定“遺棄罪”

中山大學法律系副教授魯英,常年從事婦女、兒童的維權工作,對于流浪兒童的權益保障,她從道德和法律等層面進行分析。

魯英認為,對于不盡義務的父母,應該有公訴單位以“遺棄罪”提出起訴,不能“不告不理”。對于確認了不具備監護能力、未盡到監護職責的父母,國家執法機關要依法切斷子女與其父母的關系,對未成年人進行國家收養。國家應鼓勵開辦民間福利院,一定程度解決這批未成年人的出路。

魯英建議,《收養法》要重視收養人的權益,法律保護收養人的人身安全、財產、個人權益不因收養受侵害,當被收養人的家人對收養人構成騷擾時,執法機關要提供禁止令、拘留、司法救濟等解決方法。對于助養關系,魯英覺得完全可以通過協議方式進行確認。一旦違反協議,提供助養者有權單方面解除、中止助養關系。