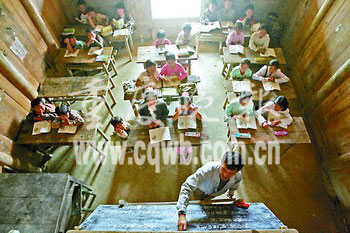

冉老師和孩子們?nèi)缤患胰耍舜瞬荒芊蛛x。  冉老師將自己的堂屋騰出來給孩子當教室。  背學(xué)生過河落下殘疾的左腿讓冉老師行動不便。 故事導(dǎo)讀 這里偏遠、貧窮,沒有老師愿意到這所村小來教書。 他是一名代課老師,還是一個殘疾人。為了讓學(xué)校存在,為了山里的孩子有書讀,18年來,他多次拒絕別人介紹的高收入工作。除進城動手術(shù),他一天也沒離開過他心愛的學(xué)校。 他拖著殘疾的腿背學(xué)生過河一萬余人次,從十多公里山路外的中心校幫學(xué)生背課本,共計上萬斤;為幫貧困生墊學(xué)費,他曾5年沒領(lǐng)過一分錢工資;校舍改危,他讓學(xué)生在自己家里上課9個月;為了山里的孩子,他讓想上大學(xué)的女兒選擇了中師。為了支持他,妻子幫他無償代課一年,年邁的父母仍在家辛勤操勞,毫無怨言。 這位土家族代課老師在圖什么?他只說:“這兒有50多名學(xué)齡兒童,村小不能停,也不能撤!” 兩幅畫像 落花生 “我們這兒窮,娃娃讀書不容易,不能再因為這些原因停課。” 29日上午,彭水縣諸佛鄉(xiāng)小里村,冉龍朋正在自己家的堂屋給學(xué)生上課。 狹小的屋里擠著11張破敗不堪的課桌,一塊黑色的木板擱在墻上算是黑板。他們是四年級的22名學(xué)生。 冉老師正在講課文《落花生》。瘦削的他聲音不怎么大,但在這偏遠、沉寂的大山里,顯得特別響:“這篇課文實際上是在以物喻人,教育我們要像花生那樣做有用的人,默默無聞,無私奉獻……” 諸佛鄉(xiāng)是彭水縣最窮、最偏的鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一,群山環(huán)抱,整個場鎮(zhèn)上看不到一幢像樣的房子,街道沒有硬化,至今沒通公共汽車,沒通光纖閉路,手機信號在這里時斷時續(xù)。而小里村距場鎮(zhèn)有十多公里山路,小里村小就在尖峰嶺深處的參天古樹中,美麗的諸佛江流經(jīng)學(xué)校附近,緩緩注入烏江。 去年9月起,由于小里村小危房改造,4個班的50多名孩子只能選擇到中心校暫讀,但中心校離村子要走十多公里山路,山上隨時有野豬出沒,當時就有幾名學(xué)生家長提出“不讀了”。聽了這話,冉老師很著急,想了想,他決定把學(xué)生接到他家里上課。 就這樣,50多名學(xué)生每天就在冉老師的家里上課。冉老師將堂屋作為教室。這一上,就是9個月。 冉老師說:“我們這兒窮,娃娃讀書不容易,不能再因為這些原因停課。” 放學(xué)了,冉老師興奮地告訴孩子們:“六一后我們就要搬到新教室去,大家不用在老師這兒打擠了。” 小草 “苦,苦啊,但苦中有樂!看到孩子們有書讀,能成材就是最大的安慰。” 這里太偏遠,沒有人愿意來教書,18年來,學(xué)校常常只有冉老師一名老師。 但18年,冉老師都只是一名代課老師。最初工資是每月35元,3年后漲至77元。 那是1988年,冉老師正在一所成教學(xué)校代課,工資比這兒高,但冉老師的啟蒙老師找到他,說沒人愿意到小里村小來教書,如果這樣,村小就得撤,孩子們上學(xué)就成問題。本著對啟蒙老師的祟敬和對村小教師一職的向往,冉老師回到他的母校小里村小代課了。 冉老師沒想到在這里,一代就是18年。 “冉龍朋真傻。”有村民這樣說,因為,在這18年間,有人為他介紹過不少工作,接電話、守大門、到其他地方代課,他統(tǒng)統(tǒng)拒絕了。18年來,除了到重慶動手術(shù),他一天也沒有離開過他心愛的學(xué)校。盡管代課十多年,殘疾了,每周上著30多節(jié)的繁重課程,工資還是每月77元,他也從沒想過離開,因為中心校領(lǐng)導(dǎo)說過,如果村小辦不下去就只有撤,沒有老師愿意來,也只有撤,冉老師不想看到這一天。讓小里村小繼續(xù)辦下去,讓小里的山里娃有書讀,這是他此生最大的愿望。 “苦嗎?”記者問。 “苦,苦啊,但苦中有樂!看到孩子們有書讀,能成材就是最大的安慰。”回憶起在小里村小的18年時光,冉老師流淚了。 香煙和唱歌是冉老師最大的業(yè)余愛好,常常抽的是廉價的葉子煙,歌是那首耳熟能詳?shù)摹缎〔荨罚±锎逍〉暮⒆觽兌紩骸叭嚼蠋熃痰模蠋熣f要學(xué)小草,具有頑強的生命力。” 幾個故事 為了學(xué)生腿手殘疾 “我不能倒下。” 冉老師左腿殘疾,那是在1989年背學(xué)生過河時落下的。 當時只是扭了一下。之后,他的左髖部時時疼痛,但他沒在意,經(jīng)濟條件也不允許他入院仔細檢查。一年后的一天,他在跨進教室的門檻時突然摔倒在地,不得不進醫(yī)院,醫(yī)生診斷“扭傷治療不及時引起化膿性髖關(guān)節(jié)炎”。從此,他走路只能一瘸一拐,傷腿至今沒痊愈。 1994年,冉老師在一次勞動中,右手手臂動脈被玻璃割斷,鄉(xiāng)衛(wèi)生院簡單處理后,建議他進城進一步治療,但當時小里村小只有他一名教師,想到孩子們就要因為自己中斷學(xué)業(yè),他放棄了。一個月后,他感到右小臂越來越痛,在中心校安排好代課老師后,他來到彭水縣人民醫(yī)院。 “晚了,必須截肢!”醫(yī)生的話如同死亡令。“截了右肢我怎么給學(xué)生上課。”這是冉老師對醫(yī)生說的第一句話。好心的醫(yī)生為他聯(lián)系了重醫(yī)一名教授,手雖然保住了,卻使不起力,拿粉筆在黑板上寫字,也只能寫一會停一會。 “那種心情你能理解嗎,我想教書啊,可手卻不聽使喚。”冉老師說他永遠記得出院時,那個教授給他說的話:“回去好好教山里的孩子!”這句話讓他再次感到肩上的擔子:“我不能倒下。”

|