“過雪山后,我便不來月經了,所有的婦女都是如此。”

———長征女兵危秀英1984年對美國作家哈里森·索爾茲伯里說

時間:2006年1月27日,除夕前一天。

地點:延安“八一”敬老院。

親切拉著手坐床上問:“生活好嗎?”

答:“好!如今吃得好,穿得好。”

摸了摸床墊,說:“鋪太薄了。”

答:“還有兩床棉被沒墊上呢。”

親手送上2000元慰問金,說是拜年。

答:“哎呀!我又不是啥要人,還讓您跑大老遠來看我,怎么過意得去?”

滿懷深情地,說:“你們是黨和人民的功臣,黨和人民永遠不會忘記你們的歷史功績。”

發問的,是胡錦濤總書記。回話的,是現年90歲的長征女紅軍劉天佑。時隔半年,劉天佑面對本報記者,往事歷歷在目。

長征女兵,感天動地;史無古人,世無先例;雪山草地,艱險如一;打仗醫護,別樣美麗;嬌弱之軀,鋼鐵之氣;慘烈艱苦,可歌可泣;千秋輝映,精神不屈;人民永記,歷史永記。

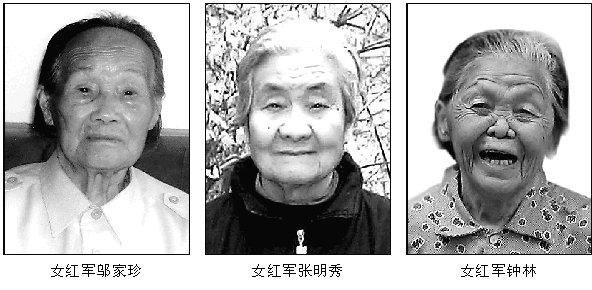

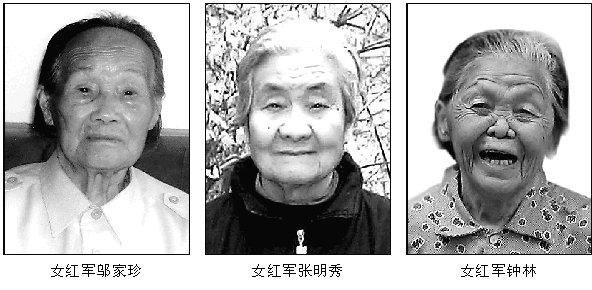

可面對本報記者,94歲的王泉媛微微笑了,眉眼彎彎、白發齊整,仿佛籠著一層光暈;91歲的鄔家珍掠掠頭發,挺直腰板,胸前的勝利紀念章閃閃發光;88歲的張明秀斂眉靜默,沉浸在對愛人羅炳輝將軍和長征歲月的深深懷念中;87歲的鐘林因長征后高燒致鼻梁塌陷,連連擺手說“丑相”,卻依然祥和動人……

十位長征女戰士,就這樣在本報記者面前,說開她們的長征。

毛澤東緊緊握著擔架上不省人事的賀子珍的手連連大喊:子珍子珍,我來了!

“那一刻,我哭了,大家都哭了。”王泉媛告訴記者:“我們當時剛翻越貴州一處山嶺,敵機突襲狂轟,賀子珍勇撲傷員身上,不幸中彈,渾身鮮血淋漓,昏迷不醒。我趕忙和鄧六金用擔架抬起她,一步一挪往山下走,直到見前面山崗出現明亮的馬燈,直到同志們來接應,見到毛主席……”

再訪這位后來飽受嚴刑淫辱的紅軍西路軍婦女獨立團團長王泉媛,那面10年前本報記者“長征路上訪紅軍”所贈的紅旗掛在客廳正中央,顏色依然鮮艷。永不褪色的紅色記憶,94歲高齡的她今天講述,依然清晰如昨———

1934年10月,王泉媛突接劉英“又”字形急信連夜趕回瑞金,一見面劉英驚呼:“哎呀,你這小鬼,我以為你今天回不來呢。天亮后,你去衛生部檢查身體,部隊有行動。”翌日,體檢通過,王泉媛和危秀英、李伯釗等10多名女兵參加總衛生部婦女工作團,與賀子珍、康克清、鄧穎超、蔡暢等一起,共計30名,從此開始漫漫長征。

這就是長征中赫赫有名的30名婦女干部。她們除了沿途逐戶宣傳打土豪、分田地,除了出色的民族工作,還有著許多的鮮為人知:干部休養連面臨全軍覆沒時孤身掩護戰友撤離的,是她們中的吳富蓮;“唱支山歌當點心”、一路艱苦一路歡歌的,是她們中的山歌手李堅真;大把草藥徑直含在嘴里嚼爛再為傷員敷上的,是她們中的“草藥大王”王泉媛……

長征結束時,原本125斤重的王泉媛,僅剩89斤。

弱女子嗎?不。四川豪富閨秀張明秀,曾是紅四方面軍衛生部附屬醫院的排長。在長征中最艱難亦是最后一趟過草地中,她硬是背負了一名傷員。搖搖晃晃,沒背幾步就倒在污泥里;掙扎著爬起,攙著傷員一步步挪,堅持走出大草地。她還曾“請纓”折回大雪山,將滯留在山那邊的傷員們接回,渾然不顧自己剛剛翻越雪山時,曾被旋風卷到山底險些長眠。

而她自己的親妹妹,就在長征中犧牲。

那是第一次過草地后,迎面一條河流湍急,姐妹同陷急流漩渦。戰友救下張明秀,當她從昏迷中醒來,睜眼急尋,卻只見戰友們撈起的妹妹那一雙濕淋淋的鞋。

紅四方面軍數千女戰士之一的張明秀,后至延安與紅軍名將羅炳輝大婚,毛主席親批“同意羅炳輝和張明秀同志結婚,并祝永遠幸福。”

張明秀今年88歲。最難忘的是那雙濕淋淋的鞋。

她永世銘記。這位長征時年僅8歲的紅四方面軍女戰士萬曼琳,一次跟炊事員上戰壕送飯,突然敵機轟炸,炸彈落在不遠處。炊事員迅即扔下手中擔,奮力一撲將她推進戰壕。尚未反應過來的她只聽得轟隆巨響,便不省人事,醒來才知,那位救她的戰士已永遠閉上眼睛。

面對本報記者,長征后在紅軍劇團跳《海軍舞》曾被攝影并刊登于《西行漫記》的萬曼琳緩緩說:“沒有戰友,我肯定走不完長征路。”臉圓、眼睛圓、鼻子圓圓的她,是眾人疼愛的“小皮球”,走不動了戰士背,陷入沼澤了戰士拉,過河時害怕得直蹲下也是戰士伸出臂膀夾起她走。過雪山時糧絕,大家紛紛解下皮帶準備煮,“小皮球”也要解,連長說啥也不肯,“你人小衣服大,離不開皮帶,不到萬不得已決不用你的。”后來,她一直系著這根皮帶,走到了陜北。

巧得很,滬上健在的最小女紅軍蘇力,當年長征同樣8歲。

同樣,轟炸中一聲巨響,她不省人事。醒來時遍身是血,身下還壓著一位紅軍姐姐的手臂。站起后方知自己毫發未傷,血全流自那位不相識卻奮不顧身保護她的姐姐。噙著淚花,她盡力抓了些黃土和野草,將姐姐推到溝谷里簡單掩埋。

同樣,找野菜時紅軍哥哥不放心地跟著保護,掉隊時紅軍哥哥背著她前行,干糧提前吃得精光時,又是一位不知名的紅軍哥哥主動把干糧塞到她手上,其他戰友也你一把我一把,很快塞滿了她的整個茶缸。

這位當年從地主家逃出奔紅軍的丫頭,這位著急地當場釘紐扣以加入紅四方面軍第31軍被服廠的女兵,最后向記者說道:“長征是我革命生涯的起點。長征精神激勵和影響了我的一生。”

現年88歲的紅四方面軍野戰醫院護士葉琳,革命一生,革命一家。她的二姐,強渡嘉陵江之戰時遭敵重圍,就犧牲在江邊,尸骨也沒留下;她的大嫂,參加紅四方面軍婦女獨立團,后被馬鴻逵、馬步芳匪徒打死在甘肅河西走廊的高臺荒野。“當年婦女團嫌我年齡小、個子矮,所以沒去成。”

正是這鼎鼎大名的婦女獨立團,在配合主力攻打劍門關的戰斗中,兩三天內擊垮了敵人一個旅;在前往北川、安縣、茂縣的途中遇襲時,一邊全力還擊一邊向敵人喊話,竟奇跡般讓阻擊的敵軍羞慚撤退。

而在長征中,紅四方面軍的數千女兵,冬天為戰士縫進棉花制棉衣,夏天為戰士扯下里子成單衣。她們還為中央紅軍運輸會師物資,無論翻雪山、過草地或遭敵襲,都視物資甚過生命,咬緊牙關抬著臘肉、大米、食鹽等行走崇山峻嶺間。

70多年了,葉琳撫摸著重孫女的頭說:“如今有些人開始淡忘了,所以我常到學校作報告,就是想告訴他們,任憑世事變幻,生活改變再大,長征的歷史不能忘!”

江西泰和縣的肖黎明一再致歉,87歲的母親、女紅軍鐘林已記不起關于長征的一切。可當本報記者湊近老人耳朵,大聲說:“奶奶,我們是專程來采訪您的,您能講講參加長征的事嗎?”老人聽了,原本喃喃自語,忽然間就睜大了眼,竟哼唱起一首她過雪山時唱的歌:“啦啦啦,我們都是小娃娃,不要說我們人不大,我們天不怕地不怕。”

她與他,相識在那個戰火紛飛的年代。李天秀和她的丈夫伏殿成同屬紅四方面軍長征隊伍,同在四川的貧困家庭出生。但李天秀對記者說,丈夫身上大大小小的疤,右胸口最嚴重的那道就是長征中留下的,而她在長征中主要負責和當地的老百姓溝通,遠沒有他危險。

采訪中,說到“長征相繼到了延安,一個未嫁、一個未娶,兩邊戰友一撮合,見了幾面就成了”時,這對相扶相攜幾十載的紅軍夫婦相視一笑。多少浪漫而樸素的愛意,多少長征歲月的不泯情懷,盡在這簡簡單單一個眼神交匯中。

92歲的女紅軍謝元珍家就住在泰和縣的長征路上。

這位埋怨自己記憶退化、“已經記不清任何數字”的老人,不但清晰記得1931年冬,16歲的她軟磨硬泡加入紅四方面軍第31軍當醫院護士,而且對長征中的幾處小細節印象深刻:夜行軍漆黑一片,她們把吃飯的白搪瓷碗別在腰后,給后面的戰友當光源;藥品極其匱乏,她們只能用鹽水就著當地一種黃紙給傷員當膏藥,眼睜睜看著傷口流膿;隊伍斷糧時先殺馬,把肉和草根拌在一起吃,再把馬皮、骨頭和野草煮成一鍋湯,之后啃草根、吃皮帶,“一小段一小段的皮帶絲,漂在稀溜溜的湯水里。”

91歲的紅四方面軍第31軍273團醫療隊女兵鄔家珍,特意在采訪前佩上勝利紀念章。

她記得,部隊一次要過鐵橋,橋板全被敵人拆光了,對岸還架起機槍,戰友們邊打槍邊鋪橋板,沖到最后那幾塊,就在敵人槍口下,戰士們前仆后繼,就用身體撲上去、墊上去,讓后續部隊踩過去!

她記得,二過草地時幾天沒吃,視線模糊,看人全成了影子,一位傳令排的排長見她搖搖欲墜,塞來兩小塊牛肉干救一命。

有人說長征中吃皮帶是杜撰,因為經試驗難以下咽?!

鄔家珍很痛心:“趁我們還健在,要把親身經歷告訴后人,永遠記著這種精神和信念。”

劉天佑反復強調,自己只是長征中的普通一兵。確實,談及長征幾次險情,她都語氣平緩,仿佛敘述別人往事。如,“20多個身強體壯的男兵站到激流中,手挽手,胳膊挽胳膊,我們才敢拽著他們的衣襟趟過河”;如,“我們被敵匪包圍在村子里,連長派我出去報信,我就裝成討飯的,還朝臉上抹一把草灰,咬著牙,大模大樣走去。”

采訪末了,劉天佑托本報一角表達她的心愿:“一定不辜負總書記的教導,一定要讓更多的世人了解長征,讓后代更好地繼承、發揚長征精神。”

文章來源:人民網