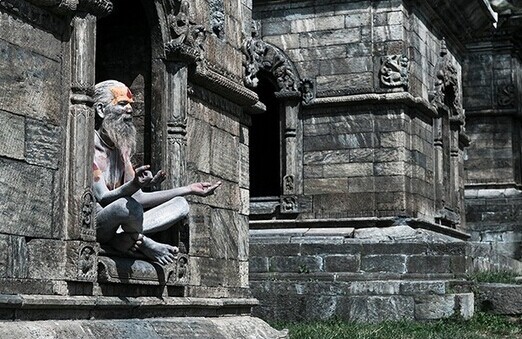

其他宗教的禁欲主義與佛教的解脫道有著本質的區別(資料圖)

佛法的基本的立場是認為人生中只要有“執著”就有苦,而執著可發生在人生現象的任何層面。人有可能對食物執著,也有可能對思想執著。只要執著了就有苦。問題是在“執著”本身,而不是食物、思想等對象。

故修行的要點是明白了苦的緣起性,用四念處去充分了解自我與自我的執著,再用中道的態度為自己訂出短期及長期合理的修行目標,逐漸減輕自己的執著(離愛染),最后就能達到解脫道的目的——苦的止息。這是一個智慧與修行并重的過程,而且在程序上是實際而合理的。

苦有人對法的了解不夠深廣如實,僅抓住了其中片面的文義,就會產生較極端的看法。禁欲主義就是其中一例。

佛教中一般的禁欲主義,皆有神秘主義的色彩,且不合乎中道。其主要的心態是認為在欲望的禁絕中能使人具有一種神秘的能力或性質,使自己和“法界”中存在的“清凈不滅流”相結合。人一旦能禁欲,就馬上變得不一樣而且清凈了。事實上這一種想法是婆羅門教“梵天思想”和“苦行思想”相結合的產物,在佛法中皆被視為“不正見”。

古婆羅門教徒在尚未修行前就接受了“梵天”大我恒常不滅的思想,而一生修行的目標就是要和那一樣東西相結合。佛發現了緣起,知道人的問題是“執著”而不是能不能和某一樣絕對而神秘的東西相結合。故以佛來看,那些抱著此等梵天思想而修行的人是很值得同情的。他們不知苦與苦因,無法用真正的解脫道去修行,而只能自立一境在心中,以為那就是涅槃,就是解脫。但事實上是白費力氣,而且在某些情況下反而加深了執著。如有的婆羅門教為了祭祀梵天,就大開殺戒地屠宰牛羊。以佛法觀之,就稱此種不明解脫與解脫因的行為為“非因計因”的愚行。

但今天如我們重新反省,佛教界中是不是也存在著類似“梵天思想”的思想呢?嚴格說來,凡是幻想著一種宇宙中實有的境界或存在,以為那是清凈的,而目前此處是不清凈的,然后想用一種方法使自己能和那一個清凈的存在相結合,事實上就是婆羅門教梵天思想的翻版,是神秘主義的產物,也是“非因計因”的不正見。修行人只有勤修四念處中的“法念處”,去看出自己心中那一個神秘思想的“結”,而不再懷著這一種不正確的且不符緣起觀的思想,才能修解脫道。否則自己修了半天佛法,事實上卻是個“非因計因”的外道,就真是笑話了。

佛法中給這種想在“禁欲”中得到實際利益的想法一個名稱,叫做“戒禁取”,“取”就是執取的意思。戒禁取的思想不符合緣起,也不符合中道。修行者當遠離“執著于欲望”與“戒禁取”的二邊,才能行中道。