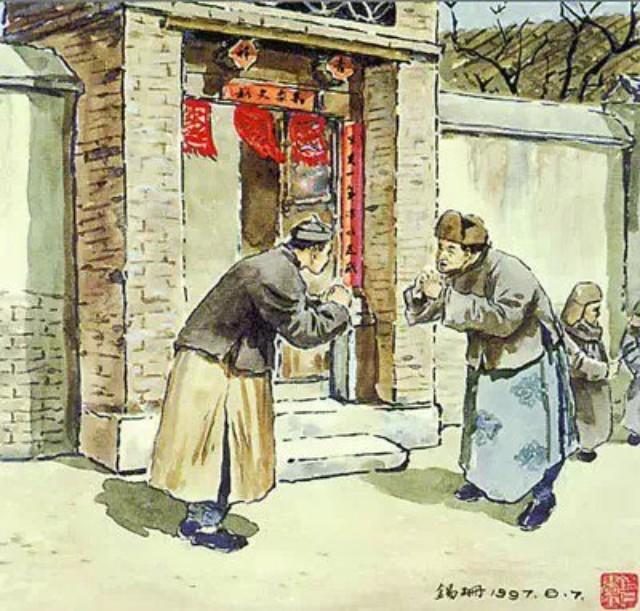

怎么叫體面呢?譬如張三相貌周正、儀表堂堂,我們說他“長得體面”;李四被一個(gè)大單位錄用,收入頗豐,我們說他找了份“體面的工作”;王五結(jié)婚大擺酒席、賓客如云,我們說他辦了個(gè)“體面的婚禮”;趙六犯了錯(cuò)誤,我們只是私下批評(píng)兩句,說“給他留點(diǎn)體面”。

語言學(xué)家分析說,“體面”本指體態(tài)、臉面,引申為面子、名譽(yù);還有情面、體制、格局、體統(tǒng)等義;有時(shí)又當(dāng)作漂亮、光榮的同義語……

我理解,“體面”是指一個(gè)人(以及跟他相關(guān)的一切)被人認(rèn)同、為人稱許的光鮮感受;往正向延伸,讓人想到了“尊嚴(yán)”;往反向理解,又跟“虛榮”沾點(diǎn)邊……總之,小到個(gè)人修飾,大到立業(yè)擇偶,包括儀態(tài)談吐、待人接物、侍親持家、遵紀(jì)愛國,全都事關(guān)“體面”。

既然“體面”離不開群體認(rèn)同,一個(gè)“體面人”必然在乎眾人的目光,嚴(yán)于律己、處處作表率,盡量不給他人及社會(huì)帶來不便,哪怕只是感官上的。天再熱,他們也不會(huì)脫光脊梁、把背心往肩膀一搭,擠進(jìn)人群;在公交車上,他們也不會(huì)哇啦哇啦大聲打電話,仿佛滿車人都是他的下屬、敬聆他的訓(xùn)斥……

讓“體面”重回咱們的生活

從字面上看,“體面”只是“外面光”,只要西服夠挺、皮鞋夠亮,你就是“體面人”了。其實(shí)真正的體面是內(nèi)在修養(yǎng)的自然發(fā)露——我曾親見衣帽光鮮的一群,用高檔飯店里雪白的浴巾擦皮鞋,你能說他們是體面人嗎?

然而“體面”一詞的消失,又勢(shì)所必然;因?yàn)樗苋菀鬃屓寺?lián)想到“資產(chǎn)階級(jí)思想”、“小資產(chǎn)階級(jí)情調(diào)”。記得那年有個(gè)話劇突然走紅,劇中的年輕工人娶了資本家的女兒,受岳母影響,下班后打野鴨子賣錢,花一百四十八元買了套高檔毛料制服。這位追求“體面”的工人小伙兒,在思想革命化的高潮中成了被諷刺的對(duì)象。那時(shí)誰若穿得整齊一點(diǎn),立刻有人開玩笑說:“嗬,一百四十八!”

當(dāng)時(shí)我正上中學(xué),無論老師、同學(xué),幾乎人人身上帶補(bǔ)丁。一來那時(shí)買布憑票,二來大家有種心照不宣的意識(shí):“補(bǔ)丁越多越革命!”家里若給做身新衣服,恨不得勤洗幾回,趕緊讓它褪色,若能早點(diǎn)磨破打上補(bǔ)丁就更好!——現(xiàn)在聽來,這是不是有點(diǎn)變態(tài)?

不僅穿衣如此,說話也一樣。看過一本寫西班牙內(nèi)戰(zhàn)的小說《志愿軍》,書中有個(gè)年輕革命者,受過高等教育,彈得一手好鋼琴。可為了跟周圍的工農(nóng)戰(zhàn)友打成一片,他有意學(xué)他們的粗鄙話語,還不時(shí)夾著臟字!——類似情景我們?nèi)冀?jīng)歷過,至今還在一些人身上留有印跡。有一年參加一個(gè)學(xué)術(shù)會(huì),逢到一位退休老同志發(fā)言,話不出三句,總要帶出一句“三字經(jīng)”來!大家相視而笑,無不搖頭。其實(shí)這位并不是什么“大老粗”,而是五十年代畢業(yè)的“老大學(xué)生”,據(jù)說寫得一手好文章。

再后來,“文明”成了貶義詞,“禮貌”被視為“虛偽”,“體面”自然成了罪過……這種趨勢(shì)一直沒能得到糾正,嚴(yán)重拉低了整個(gè)社會(huì)的文明素養(yǎng)。

由于司空見慣,人們覺得“體面”缺位的后果似乎也并不太壞:大家普遍獲得了“自由”,再也不必用“體面”來約束自己和他人。人人“我行我素”、“胸襟坦蕩”,一切禮儀規(guī)矩都變得多余。什么在公共場所大聲喧嘩、穿拖鞋進(jìn)音樂廳、開車硬闖紅燈、購物隨意插隊(duì)、唐突老弱、不讓婦孺,乃至便后不沖水、路邊“把”孩子……在他們看來全是不值一提的細(xì)枝末節(jié)。他們最喜歡的一句格言就是:走自己的路,讓人家說去吧!

我們習(xí)慣了這種生活方式,卻不能強(qiáng)迫所有人都接受它。在臺(tái)灣旅游時(shí),我親眼看見工作人員手捧“輕聲慢步”的牌子,據(jù)說是專為提醒大陸游客的。還有旅游者講述在歐美一些地方的遭遇,那里關(guān)于遵守秩序、保持衛(wèi)生習(xí)慣的提示,被特意譯成中文。——當(dāng)一個(gè)人放棄“體面”時(shí),爹娘祖宗跟著一塊兒丟臉,也是自然而然的事。

其實(shí)“體面”哪里是資產(chǎn)階級(jí)、小資產(chǎn)階級(jí)的專利呢?勞動(dòng)者就沒有“體面”嗎?老舍在講述祥子的故事時(shí),就頻頻使用“體面”一詞。他這樣描寫奮斗中的祥子——“體面的、要強(qiáng)的、好夢(mèng)想的、利己的、個(gè)人的、健壯的、偉大的祥子”。可一旦失去了生活的希望,“祥子,多么體面的祥子,變成了又瘦又臟的低等車夫。臉,身體,衣服,他都不洗,頭發(fā)有時(shí)候一個(gè)多月不剃一回。……原先他以為拉車是拉著條人命,一不小心便有摔死人的危險(xiǎn)。現(xiàn)在,他故意的耍壞;摔死誰也沒大關(guān)系,人都該死!”

老舍是在講寓言:一個(gè)不再追求“體面”的人(或人群),也就丟掉了夢(mèng)想和尊嚴(yán),跟拋棄了“體面”的祥子一樣可悲,甚至可怕!