莫桑農業現狀:土地、技術與市場

蒂婭·桑托斯(化名)是一位生活在莫桑比克加扎省的單親母親。今年四十五歲的她平日以務農為生,膝下有十余個孩子。當我們拜訪她的家庭時,蒂婭對我們說,因為技術不足,產出的糧食不好賣,自然災害較多,在莫桑從事農業生產風險很大。

在莫桑比克,超過80%的人口以農業為生。莫桑比克全國可耕作面積3600萬公頃,其中已耕作土地僅占15%左右。由于灌溉技術的不足,莫桑全國只有約4萬公頃土地得到灌溉。基礎設施不足、技術水平低等因素導致莫桑農業的實際效益不足:在莫桑比克,約八成人口以農業為生,而農業對全國GDP的貢獻不足三成。

瀕臨印度洋的莫桑比克極易受到自然災害影響。2019年3月,氣旋依代登陸造成四百余人死亡,大片農田受損。除此之外,莫桑比克小農戶普遍面臨難以打開市場的窘境。一方面本地缺乏有效組織小農及其農產品的手段,另一方面國際市場又缺少可靠而穩定的渠道。一個典型案例是,莫桑比克生產的一種木豆(pigeon pea)是印度人日常食物的重要原料,2016年印度高層訪問莫桑比克時承諾將更多購買木豆,這使得第二年莫桑木豆的年產量從6萬噸增長到30萬噸。而與此同時印度農民在本國也增加了木豆的種植,相對而言這些木豆種植成本更低,銷售渠道更暢通,在市場上更具競爭力,這導致大量莫桑木豆無法找到市場。

從制度設計上來看,莫桑比克政府于2010年5月發布了《農業發展戰略規劃(the Strategic Plan for the Development of the Agriculture Sector (PEDSA) 2011-2020)》,并于近期發布了《莫桑比克政府五年計劃(PGQ2020-2024)》和《國家農業投資戰略(PNISA)》。這些政府文件規劃了莫桑全國重點發展農業的六個區域,以及優先發展大米、大豆、水果、紅肉等農產品的價值鏈。然而在市場端,莫桑農民卻依舊面臨諸多壁壘,尤其是國際市場。與贊比亞、坦桑尼亞等國相比,莫桑比克政府還未能建立適當機制,保障農民可以以合理價格售賣農產品,尤其是與國際消費者打交道的時候(Hanlon, 2017)。

莫桑農業中的中國面孔

2015年,蒂婭的家中來了一位特殊的客人。“萬寶項目”的工作人員找到蒂婭,希望她能加入萬寶和當地農民的合作種植項目。蒂婭無需再為缺乏農資和市場而煩惱:“萬寶項目”將為其提供所需的農資,農機服務和技術指導,并在糧食收貨時以事先協商的價格收購蒂婭耕作土地的水稻,在收貨時一并扣除農資以及農機服務的成本等。蒂婭則需要承諾每天早上五點到九點參與田里的基本勞作,并按時參加農業技術指導,從萬寶的農業技術老師那里學習適合莫桑比克的水稻種植技術。

根據莫桑比克農業發展基金副主席Abdul Cesar先生的數據,過去五年中莫投資合作項目多達150個,總投資13.55億美元,并創造約2萬個工作崗位。中國在莫桑比克農業領域的參與方式也非常多元,除“萬寶項目”采用的投資形式外,也不乏技術支持和對外援助項目。

阿爾伯特(化名)常年生活在距離首都馬普托35公里外的博阿內區,最早是一名藍領工人,十年前機緣巧合加入了中莫農業技術示范中心。在他看來,自己在這個中心的工作更像是農民科學家與企業家:進行水稻和蔬菜試驗、收獲糧食并為之尋找市場、為產業上下游賦能尋找機會。阿爾伯特笑言,自己是這所農業技術示范中心“最資深”(工作時間最久)的員工。

事實上,這家既具有非營利屬性,同時又以積極拓展市場、打通上下游為使命的農業技術示范中心(中莫農業技術示范中心,簡稱CITTAU)是中國政府在非洲援建的第一個農業技術示范中心,從2012年起正式運營,占地面積50公頃,主要從事農業技術示范、農業產業鏈賦能等,早期資金來自于中國商務部的雙邊援助,近年來開始積極探索多方合作。比如今年6月27日,中國商務部下屬的中國國際經濟技術交流中心、莫桑比克農科院和比爾及梅琳達•蓋茨基金會聯合啟動了新一期合作,探索中心自身的可持續運營。中心的中方代表,汪會平主任提到,目前中心已經拓展了多種收入來源,與當地種子公司、莫桑消費者和其他中國投資項目之間構建了較為完善的網絡,并為產業鏈各相關方進行培訓,涉及多達3000余人次。

這一項目的莫方代表,莫桑比克農科院Otilia Tamele女士也贊譽說:“事實上,CITTAU項目的很多好處還并不為人所知。我們還應該更多地向外界傳播CITTAU在微觀層面對莫桑比克的幫助。”莫桑比克農業部長Higino De Marrule與我們交流時說:“CITTAU在努力幫助更多小農融入農業產業鏈方面起到了巨大的作用。”

中國方案 vs 世界方案

除中國外,土耳其、巴西、美國、葡萄牙等國也是莫桑農業的主要參與國,而包括世界銀行、非洲綠色革命聯盟 (Alliance for a Green Revolution in Africa,簡稱AGRA)在內的國際組織或NGO也是顯著的參與者。從某種意義上來說,這些相關方之間既是合作者,也是競爭者。

同為葡語國家,巴西對莫桑的影響不可謂不深,其中ProSavana即為最有代表性的例子。ProSavana這一想法發源于2009年,是一個三方合作項目,試圖將巴西在規模化發展大豆種植園方面的經驗復制到莫桑比克,并選擇莫桑北部的納卡拉(Nacala)走廊地帶作為主要實施地點。這一巨型農業項目起初的野心是將莫桑3500萬公頃的土地變成良田,并吸引了眾多發展合作機構參與。不過,“巴西方案”低估了莫桑和巴西的差異:巴西種植園的成功很大程度上源于巴西地廣人稀,而納卡拉地區是莫桑農村人口最稠密的地帶,土地肥沃,當大規模征地問題擺上議程的時候,ProSavana遭遇了當地民眾和NGO巨大的阻力。相對ProSavana而言,“萬寶項目”采用的方式更加漸進,當已有的土地產生效益且對農民影響可控時,莫桑政府則會給“萬寶項目”批準更多的土地。

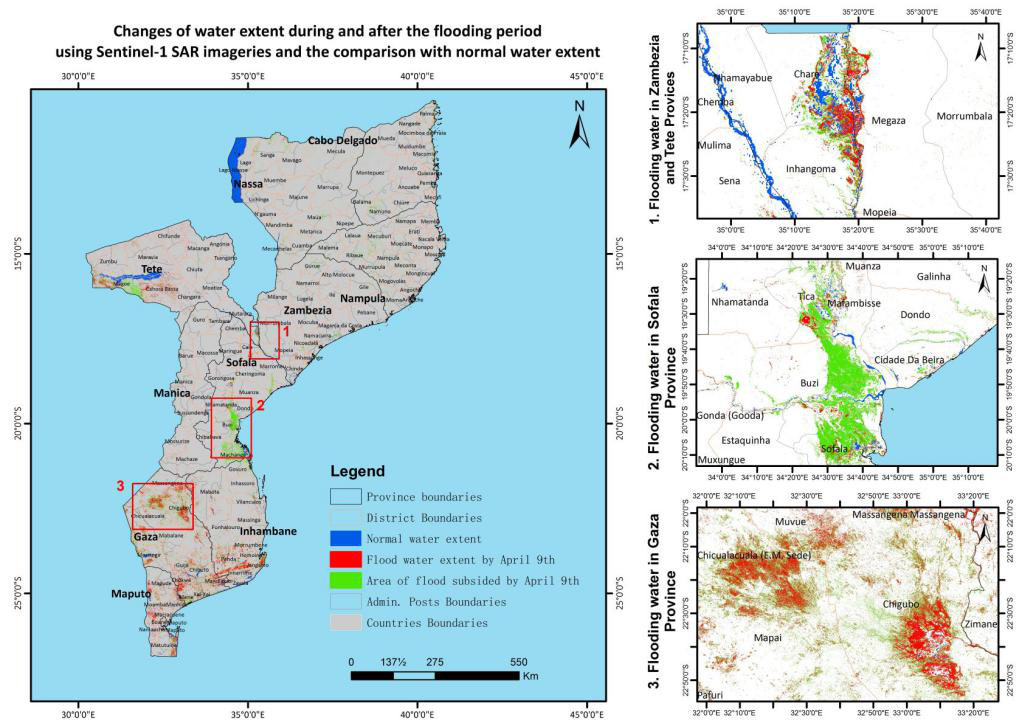

農業大數據和遙感技術也是中國方案在莫桑的體現。中國科學院遙感地球所支持莫桑政府開展的農情監測項目CropWatch, 通過遠程遙感為莫桑比克農業部提供農作物產量數據和糧食安全預警信息。CropWatch是一款具有全球聲譽的產品,目前已經在在蒙古、泰國等地的農情監測中發揮作用。除了CropWatch以外,莫桑比克農業部還使用了美國國際發展署支持的項目FEWSNET。這些不同的農情檢測系統發揮了優勢互補,查缺補漏的作用。CropWatch在生物量測繪層面更具優勢,且有助于幫助當地人在自然災害發生前緊急應對,而在產量預測和本地化層面還有提升空間。莫桑農業部農業林業司官員Fredson Patria對我們說:“相對于FEWSNET或其他系統,CropWatch對于莫桑農業部來說更全新,所以我們對CropWatch可以發揮的作用具有很高的期望。”

莫桑農業部反復強調,希望 “中國方案”也更多與“世界方案”水乳交融。比如世界銀行在莫桑比克投資了逾5000萬美元,在莫桑比克開展了灌區建設的項目,但是單純有基礎設施的硬件,沒有灌溉設施維修和管理等“軟件”支持,灌區對農業發展的提升作用遠遠無法達到預期。世行看中了中莫農業技術示范中心在當地的網絡與經驗,邀請示范中心一起設計培訓項目,幫助縣政府建立灌區管理制度,培訓村民成立用水者協會。由前聯合國秘書長安南聯合發起成立的Alliance for a Green Revolution in Africa(AGRA)也成立了中非農業合作工作組,致力于為中國與莫桑比克發展合作機構搭建更匹配的平臺。在AGRA負責中非農業合作的項目官陸昕清在與我們交流時強調,中國的技術轉移和投資項目,想要在非洲國家實現可持續的效益與發展,必須要學會與非洲本地的私營機構和小微企業合作,與其他多邊合作與發展伙伴資源整合,發揮協同作用。

參與莫桑農業的其他方法?進口!

腰果和香蕉是莫桑比克出口的主要農產品。在剛剛舉辦的第二屆中國國際進口博覽會上,總部位于日內瓦的國際貿易中心(International Trade Center)攜多家非洲農業公司參展,其中不乏來自莫桑比克的農業企業家。在第二屆進博會上,全球有40個最不發達國家獲得了每國兩個免費標準展臺。我們得知,此行莫桑比克和其他非洲企業家們還將前往義烏,與當地企業洽談農產品進出口事宜。一位莫桑比克企業家告訴筆者,中國以前為莫桑帶來了投資,而現在他們也得以開辟中國的市場。在莫桑,他們多多少少有機會了解中國農業的故事;而今,他們也將莫桑農民的聲音帶到了上海。而這些聲音背后,代表著中國對莫桑農民話語權的尊重,和中莫農業合作更多精彩絕倫的故事。