沒有KPI,不開日常會議,不參與績效考核,主動退出了主營業(yè)務(wù)的管理,只投長期項目,但他擁有最高級別發(fā)言權(quán),他的意見也影響了這家公司的戰(zhàn)略決策。他的存在成為了騰訊最神秘的問題:一家公司的最高層為什么會有這樣一個異類?

事實上,翻看他的職業(yè)履歷會發(fā)現(xiàn),這家公司生命周期里的幾次起死回生都跟他直接相關(guān)。他對機遇的嗅覺極其敏銳,不止一次憑借自己謎一樣的商業(yè)本能,創(chuàng)下奇跡:

——2001年,網(wǎng)大為幫助總部在南非的投資集團公司MIH以6000萬美元的估值買下騰訊超40%的股份(后有減持),騰訊則保有了企業(yè)決策權(quán)。這筆交易在20年間的投資收益超過7000倍,是人類風(fēng)險投資史上獲利最大的交易之一;

——2005年,網(wǎng)大為提出將「用戶參與」(Customer Engagement)納入公司戰(zhàn)略,次年成為全公司績效考核KPI的其中一項,直至今天。它改變了這家公司的發(fā)展方向和產(chǎn)品風(fēng)格,最終促成了大量內(nèi)部創(chuàng)新;

——與此同時,網(wǎng)大為促成了騰訊對于《英雄聯(lián)盟》母公司Riot Games等多家游戲公司的投資和并購,改變了一代人的互聯(lián)網(wǎng)生活記憶,游戲產(chǎn)業(yè)的世界版圖從此完全顛覆。

網(wǎng)大為的人生里循環(huán)著一種延遲出現(xiàn)的證明。站在每個關(guān)鍵節(jié)點,他選的路都是他人看不懂的「旁門左道」,回報率卻奇高。他以一種迥異于大部分人的思維方式看待商業(yè)。在餐廳吃飯,他會默默估算所吃到的食物從哪里來、如何運輸、如何儲存、儲存它們預(yù)計消耗多少電、這些因素會怎樣影響市場交易價格……他看到業(yè)績曲線向上攀升時,第一反應(yīng)不是快樂,而是危機感,強迫自己必須尋找潛在問題,「哪些因素會讓曲線向下走?」就連他的青春期焦慮都很特別,困擾他的不是常見的戀愛、家庭、學(xué)業(yè)問題,而是「世界大戰(zhàn)如果再次爆發(fā)怎么辦」。

這些念頭驅(qū)動著他一直做出不一樣的選擇。因為擔(dān)心世界大戰(zhàn),他靠打工掙來的錢到日本讀了一年書,后來讀大學(xué),選擇了國際關(guān)系專業(yè),想要研究國與國之間如何避免沖突,尤其是自己可以發(fā)揮什么作用。20歲出頭時,他來到中國,在中央民族大學(xué)讀書,跑去云南和貴州的農(nóng)村考察少數(shù)民族的生活情況,后來入職MIH擔(dān)任中國業(yè)務(wù)發(fā)展副總裁,成為了一個投資人,他想用商業(yè)的方式,展現(xiàn)自己的價值:「如果一個南非的小公司能有機會參與中國的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,那么不僅中國能有收獲,南非也會從中獲利,國與國就能實現(xiàn)共贏,避免沖突。」

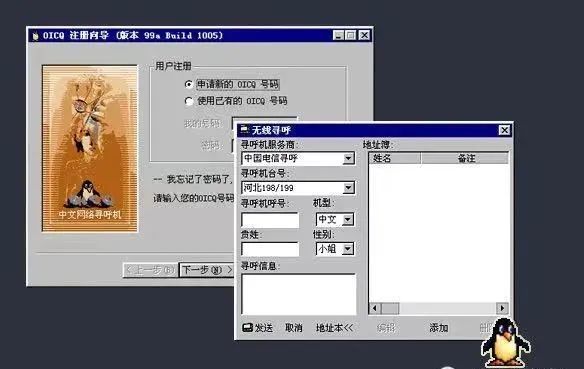

投資騰訊是他做過最有價值的一筆交易,可是回到當(dāng)時,這也是一個最瘋狂的決定。那是2000年,一個所有新聞都在談?wù)摶ヂ?lián)網(wǎng)泡沫的時間點,當(dāng)時中國最熱門的互聯(lián)網(wǎng)巨頭是三大門戶網(wǎng)站,新浪、網(wǎng)易和搜狐。騰訊做的即時通訊還是邊緣領(lǐng)域,創(chuàng)始人只有20多歲,既沒有背景,也沒有名氣,在深圳的賽格科技創(chuàng)業(yè)園租辦公室,成天為買不起服務(wù)器而發(fā)愁。但是網(wǎng)大為察覺到了一種機會,他的判斷依據(jù)是自己本能的好奇心——去網(wǎng)吧逛的時候,每一臺電腦桌面上都安裝了這家公司的聊天軟件OICQ,他見的每一個中國人名片上都印著一串OICQ的號碼。

OICQ的注冊頁面 圖源騰訊微信公眾號

第一場談判以失敗結(jié)束。這一次,他遇上了另一群商業(yè)異類。這些缺錢的年輕人拒絕了他要求控股的投資要求。在互聯(lián)網(wǎng)泡沫的大寒冬里,錢是最大的難題,騰訊的現(xiàn)有投資紛紛撤退,找遍了各種可能投資方,沒有一個人愿意投資,幾乎快到了無力維持的生死線,可他們堅持不退讓自己對產(chǎn)品的把控權(quán)。馬化騰給網(wǎng)大為看新上線的QQ用戶增長曲線,當(dāng)時每天新增注冊大約50萬人,相當(dāng)于歐洲一個普通城市的人口,只要他們能活下來,半年后注冊用戶數(shù)能夠超過一億人。

「那時候我已經(jīng)在中國做了很多年投資了,見過不同的項目,我以為談判會像往常那樣順利,人們總是很樂于見到一個老外投錢給自己的。但跟他們聊了大概五分鐘、十分鐘之后,我感覺自己走錯了會議室,他們在描述一個我完全聽不懂的世界,這些人遠遠比我聰明得多,他們以一種我這輩子從來沒見過的方式思考問題,我被徹底鎮(zhèn)住了,這種感覺我從來沒有過。」網(wǎng)大為說,「當(dāng)時我只有一個念頭,這是我見過地球上最聰明的一群人,我必須找到一種方法跟他們一起工作。」

這是那場投資的唯一目標——人。「謝謝」「再見」「我們不考慮合作」,這些中文表達都沒有送走這個執(zhí)著的投資人,他憑借自己全程卷舌的漢語,用一個最通用的理由留了下來:「五點半了,該下班了,你們餓不餓,我們一起去吃飯吧!」

就這樣,一群好奇的中國年輕人招待了一個好奇的老外,請他吃了以各種動物內(nèi)臟組成的廣東美食。他們喝不起茅臺,但這不妨礙他們讓這位新朋友見識到了中國白酒的威力。21年過去了,網(wǎng)大為講起那天晚上,最大印象是醉得一塌糊涂,回到酒店還得掙扎著爬起來做PPT,第二天早上,他帶著一個新提案PPT回到年輕人的辦公室,跟他們談QQ和自己旗下互動電視的合作。

事實上,這是一個極度瘋狂的冒險,這項提案根本沒有報備過,這只是一種可能性。但他要用這個渺小的可能性,贏下他想投資的這群人。

坐在臺下的年輕人聽他講未來的可能樣子。展示到用互聯(lián)網(wǎng)改變電視的那張幻燈片時,馬化騰突然轉(zhuǎn)過頭,對身旁的人說,「這個事兒,還比較有意義啊!」

這是網(wǎng)大為職業(yè)生涯最重要的一次認同。不久后,騰訊接受了MIH的投資,7000倍的投資回報率使它成為互聯(lián)網(wǎng)歷史上最傳奇的投資案例之一。一個故事講到這里已經(jīng)結(jié)束了,一個投資人創(chuàng)下最高收益紀錄,職業(yè)生涯從此登頂,那么,下一步應(yīng)當(dāng)如何抉擇?

他的人生從這個關(guān)口開始走向了另一項異類的選擇。完成投資的那一年,網(wǎng)大為加入當(dāng)時只有45個人的騰訊。在當(dāng)時看來,這是令人匪夷所思的選擇。換工作前,他是國際大公司的中國副總裁,在華食宿交通都是最高規(guī)格,衣食住行無憂。但他選擇加入了這家當(dāng)時連服務(wù)器都買不起的創(chuàng)業(yè)公司,面臨著隨時可能周轉(zhuǎn)不過去的不穩(wěn)定性,跟著一群中國年輕人熬夜、加班,一起去路邊大排檔。

時至今日,這項選擇最終驗證,他為自己的人生創(chuàng)造了新的意義。騰訊從一家無人愿意投資的小公司,成長到在全世界范圍內(nèi)用戶總數(shù)超過12億。網(wǎng)大為親歷了這個過程,是許多關(guān)鍵抉擇的直接參與者。

在成敗瞬息萬變的投資行業(yè),人們希望從他身上獲得成功的秘訣,想看到下一個一夜暴富的機遇。事實上,他并沒有隱藏自己的秘密,只是他的抉擇在今天看來依然匪夷所思。從2014年至今,網(wǎng)大為不再投資社交、金融和游戲,開始轉(zhuǎn)型研究地球級別的問題。他給這些項目取了一個名字FEW,分別代表食物(Food)、能源(Energy)和水(Water)——都是風(fēng)口以外的冷門項目。

「最重要的不是商業(yè)。」網(wǎng)大為告訴《人物》。「我真正感興趣的是人,我相信這才是商業(yè)的本質(zhì)。基于對人的關(guān)心,你才能有最好的商業(yè)戰(zhàn)略,去判斷什么是最重要的、什么是最有價值的、我們應(yīng)該用技術(shù)和資本去做什么。」

發(fā)生在網(wǎng)大為身上的故事,是互聯(lián)網(wǎng)時代人生樣本中的一個特例。他親歷了這個時代最輝煌的商業(yè)成功,見證了技術(shù)帶來的巨大影響,可這一切作用在他身上,留下的卻是一種并不常見的個人抉擇。他的存在是一種有趣的驗證——商業(yè)會以怎樣的方式影響一個人?我們所共同經(jīng)歷的互聯(lián)網(wǎng)時代,對一個親歷者而言,究竟意味著什么?

讓數(shù)字回歸到人

一家公司里最容易辨識的就是「C級別的人」,CEO、CFO、CTO、CMO等等,他們就像是商業(yè)舞臺上的明星,身邊常常擠滿了追隨者,舉手投足都招人矚目,在公開場合通常不會單獨出現(xiàn),分門別類的助理幫他們安排行程、對接業(yè)務(wù)、管理日常生活。可是,即便擁有了CXO的頭銜,網(wǎng)大為依然看上去不像「C級別的人」。

他喜歡在電梯里替別人開門,跟路人搭訕聊天,肚子餓了跑去路邊攤,邊吃邊跟老板話家常。每次到一個地方開會,他總是花最多的時間到大街上亂逛。他喜歡說漢語,雖然他的漢語有過多的卷舌音和不標準的三聲。在熙熙攘攘的菜市場,他像個老街坊一樣,跟賣水果的小攤販嘮嗑,你這個香蕉從哪里來的?怎么這么新鮮?

所有認識網(wǎng)大為的人都說,這份親切是他的個人特質(zhì)。陳妍是騰訊第一位交互設(shè)計師,也是這家公司最早期員工之一。剛?cè)肼毜臅r候,這家公司是鮮明的程序員風(fēng)格,房間里安安靜靜。辦公室因為網(wǎng)大為的到來完全變了樣,他喜歡跟人聊天,他會熱情展示自己的日語,還送給他們自己錄的搖滾專輯。

他把自己的個人特質(zhì)帶到了這家初創(chuàng)的科技公司,那時候他常常提到的觀點是,讓技術(shù)變得溫暖,把代碼回歸到人。每次回中國他都會帶回一些研發(fā)和產(chǎn)品經(jīng)驗,其中一項就是此后騰訊的戰(zhàn)略級理念「用戶參與」。

那是中國互聯(lián)網(wǎng)的最初階段,大部分軟件在PC端使用,但是電腦對于大部分人來說也是一個陌生的新概念。程序員是第一次寫程序,用戶也是第一次用軟件,彼此都不了解。很少人會從使用者的角度去反思程序怎么寫,那時候更常見的思路是讓用戶學(xué)習(xí)計算機的復(fù)雜規(guī)則,為了輸入漢字要先背誦五筆字型口訣,要求用戶記住軟件的復(fù)雜使用規(guī)則,單擊、雙擊、右鍵在不同位置有哪些不同意義……

網(wǎng)大為帶著陳妍他們?nèi)ズ凸韫仍O(shè)計師交流,講的是當(dāng)時在硅谷也剛剛開始流行的趨勢——如何從用戶的視角去改變技術(shù)?網(wǎng)大為鼓勵這些習(xí)慣于面對代碼的程序員們?nèi)ッ鎸φ鎸嵉挠脩簦笕珕T參與一項「跟我回家」(Follow Me Home)的項目,每個人都要參與用戶調(diào)研,坐到網(wǎng)吧里看人們?nèi)绾紊暇W(wǎng),或者到普通人家里去坐一個小時,看他們在真實環(huán)境里如何使用軟件。其中一個項目一直沿用到今天的新員工入職培訓(xùn),每個人都要參與客服聽音,處理一線用戶的反饋。

「最初提出『跟我回家』是沒辦法,那時候我們不知道怎么了解用戶需求。我發(fā)現(xiàn),這種近似于人類學(xué)田野調(diào)查的方法很合適。」網(wǎng)大為說。「更重要的是,我希望通過這種方式,讓產(chǎn)品經(jīng)理和他們的用戶之間產(chǎn)生一種直接的情感關(guān)聯(lián),見到那些用他們產(chǎn)品的人,聽見他們真實的聲音。很多互聯(lián)網(wǎng)公司有數(shù)據(jù)分析,你會得到一份報告,數(shù)百萬的用戶,男性用戶有多少,女性用戶有多少,但是你沒有和用戶產(chǎn)生關(guān)聯(lián),他們對你來說只是一個數(shù)字而已——有一萬個用戶了,OK,我沒感覺;有一個人抱怨產(chǎn)品了,好吧,我也不在乎。只有直接的情感關(guān)聯(lián)才能保持你對他人的關(guān)心,否則久而久之,你會看不到用戶,失去做產(chǎn)品的熱情。」

2005年, 他鼓勵公司花200萬人民幣建造了中國第一個用戶體驗室,并提出了一系列具體的用戶調(diào)研方法。這個項目很像心理學(xué)實驗室,一共有兩個房間,一個是體驗室,一個是觀察室,中間安裝了一個單面鏡,用戶坐在體驗室里操作電腦,面前的電腦屏幕旁邊會擺一個攝像頭,記錄人使用應(yīng)用時的鼠標軌跡,有時候也用眼動儀做眼動測試,觀察用戶的瞳孔聚焦在頁面的哪些位置,在哪些部分停留時間最長。

當(dāng)時他們發(fā)現(xiàn),早期軟件對話窗口里,程序經(jīng)常跳出詢問,是否刪除某個程序,是否檢查出錯誤代碼,這對編程人員是有效信息,但是用戶看得一頭霧水。結(jié)果,用戶往往并不是討厭軟件,只是卡在這樣看不懂的細節(jié)上,不得不放棄。這迫使研發(fā)人員思考,用戶到底在想什么?

騰訊成為中國最早關(guān)注「用戶體驗」的互聯(lián)網(wǎng)公司。這份先發(fā)優(yōu)勢源自網(wǎng)大為的個人經(jīng)歷,他的老外身份讓他對于人與人的差異性更為敏感。在中央民族大學(xué)讀書時,他去貴州考察時就喜歡找當(dāng)?shù)厝肆奶臁:髞淼搅蓑v訊,他的熱情甚至蔓延到辦公室附近的餐廳,每個店員都認識這個老外,每次出了新菜,老板也總會送他一盤,「這個菜給你嘗一嘗!不收錢!你告訴我怎么樣就行!」

這些個人經(jīng)歷是他理解商業(yè)的基礎(chǔ)。「用戶參與是我們今天常用的術(shù)語」,網(wǎng)大為說,但他腦中的用戶畫像來自于自己真實接觸的人,他們也是中國互聯(lián)網(wǎng)用戶的一部分,「也許他是一個小鎮(zhèn)青年,也許他沒那么多錢,也許他的家人、朋友都離他很遠,他要獨身一人在外打拼,他的工作可能是在餐廳里打工,每天行程固定,每天早上騎30分鐘自行車去工作,晚上十點半才能下班,回到家11點了,在他臨睡前還有一個小時屬于自己的時間。那么,我們可以做些什么,讓他的這一個小時變得有意義?我們可以提供給他什么樣的精神價值?」

思考商業(yè)的時候,網(wǎng)大為說自己的腦中會想象一張蜘蛛網(wǎng),看似毫不相關(guān)的網(wǎng)狀區(qū)域被一根細細的線聚集在一起,成為盤根錯節(jié)的一張巨型的網(wǎng),而所有細線最終全部指向同一個起點。在騰訊的這張網(wǎng)上,第一個支點是即時通訊,它能夠讓人通過互聯(lián)網(wǎng)遇到另一個人,這項技術(shù)將分隔兩地的人們連接起來,這也是這家公司「最核心的DNA」。但這張蜘蛛網(wǎng)還需要另一個精神價值的支點,網(wǎng)大為想到的是游戲,他把游戲理解為「人與人的連接方式」,一起玩游戲可以讓人們共同努力去追求勝利,這項技術(shù)能夠讓一個人在自己的世界里,成為英雄。

在一番嘗試之后,網(wǎng)大為促成騰訊收購了大量國際頂尖游戲制造商,這使得網(wǎng)大為以一種新的方式再次創(chuàng)造了職業(yè)成功。然而,他所認定的職業(yè)生涯最大成就感,卻是發(fā)生在此之后的一件小事。

有次公司安排他去參加剪彩,開過了公路又開進山路,彎彎繞繞才進入山區(qū)的小村莊,騰訊為汶川地震災(zāi)區(qū)的學(xué)生們重建了一所小學(xué)。他到新校區(qū)的時候,好多學(xué)生朝他揮手。「當(dāng)你看到他們的臉,你會感覺,哇哦,這家公司的存在的的確確改變了人的生活,商業(yè)在最初考慮的往往是生存,想活下來,熬過最初的掙扎期,商業(yè)成功就能讓你可以做更多的事情,這很了不起,不是嗎?」

網(wǎng)大為在四川省綿竹市

新的蜘蛛網(wǎng)

近幾年,網(wǎng)大為經(jīng)常代表騰訊出席活動,在世界各地做演講,可是,他的演講現(xiàn)場常常有一種異樣的錯位感。坐在臺下的人希望聽到騰訊的成功秘訣,想聽他如何獲得高投資回報率的方法論,但他講的是地球困境、氣候變化、生態(tài)災(zāi)難、農(nóng)業(yè)發(fā)展、水資源和空氣污染,唯一涉及到商業(yè)模式的段落論證的還是這樣的觀點:為什么嚴格遵循投資回報率的思維方式是對地球生態(tài)有害的?

「等到我快40歲的時候,我發(fā)現(xiàn)地球上的很多事情其實沒人管,也很少有人從全球的角度看待這些問題。」網(wǎng)大為說,這些問題就是FEW——食物(Food)、能源(Energy)和水(Water),「FEW影響到地球上的每一個國家、每一個區(qū)域和每一個人……如果不共同來解決FEW問題,每一個國家、每一個區(qū)域、每一個城市都會成為受害者」。

然而,應(yīng)對FEW帶來的挑戰(zhàn)十分艱難,三者之間交織著潛在的關(guān)聯(lián),比如,投入化肥增加糧食產(chǎn)量會間接消耗大量能源,有可能加劇水污染。他認為,解決未來100億人口的生存問題是一個地球級挑戰(zhàn),需要一個強化的、有韌性的基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)架構(gòu)和一套系統(tǒng)性的解決方案。他很希望發(fā)起這樣的話題,和他人討論。但是,連他自己都能感覺到,現(xiàn)場流動著一種沒人說出口的尷尬。「我看得出他們的表情好像在說,你談農(nóng)業(yè)干什么?你們不是一家科技公司嗎?老談能源,談水資源,這太無聊了!老兄,聊聊比特幣啊!」網(wǎng)大為說,「當(dāng)我說起水資源問題,他們好像期待我告訴他們的是類似于『如何從水里變出加密貨幣』的方法。」

這種異樣感在他的生活中漸漸蔓延開。網(wǎng)大為的工作往返于深圳和舊金山,常常每隔幾周飛一次。加州山區(qū)近年常常發(fā)生大火,其中一次在距離舊金山一小時車程的地方,超過50人因為大火喪生。網(wǎng)大為很想談?wù)勥@些切身的話題,卻發(fā)現(xiàn)大家似乎毫不關(guān)心,他們每次聚會的熱門話題是:你覺得比特幣怎么樣?

「我們似乎生活在一個奇怪的時代,想象出來的東西好像對人們來說更真實,這就是我們所經(jīng)歷的2021年。」網(wǎng)大為說,他感受到自己所參與構(gòu)建的世界似乎過于強大了。「網(wǎng)絡(luò)是人們交換思想、促進溝通的好工具,這沒問題,但它似乎走得有點太遠了。」

網(wǎng)大為的個人成長和所在公司的生命周期經(jīng)歷了一種同步。當(dāng)他是一個20多歲的年輕投資人時,他形容自己「非常好勝」「自我中心」,「那時候的我只想著怎么活下來」,他不是一個有顯赫家庭背景的人,一切都要靠自己奮斗換取,而初創(chuàng)的騰訊和自己一樣,沒有背景,渴求成功,要靠自己的技術(shù)去謀求一個立足之處。但是,他的轉(zhuǎn)變發(fā)生在贏得成功之后,騰訊擁有了覆蓋全球的影響力,這帶給他的個人感受是一種渺小感。

「我關(guān)心人,但我也想要出名,想要掙錢,我并不是那么純粹,但商業(yè)發(fā)生在我身上的改變證明了,善意是可以培養(yǎng)的。正是因為看到了巨大的成功,讓我感受到自己的渺小,因為看到更大的世界,我才確信,人可以解決更大的問題,幫助更多人。」網(wǎng)大為說,「我想,恰恰是騰訊的成功改變了我,我所參與的商業(yè)經(jīng)歷訓(xùn)練了我去真正地關(guān)心他人。」

那些異樣感預(yù)示的危機出現(xiàn)在他的認知雷達里,他意識到,他和騰訊都需要一次改變。腦中的蜘蛛網(wǎng)開始重新啟動,這是對商業(yè)成功的回答——他要找到新的方式去關(guān)心人。

這個過程中有三個伙伴跟他一起思考,他們后來構(gòu)成了探索團隊的骨干。其中一個人是艾琳諾(Eleanor Chang),她在十年前加入網(wǎng)大為的團隊,在此之前,從斯坦福大學(xué)畢業(yè)后,她在高盛和麥肯錫工作過很多年,也在eBay負責(zé)過戰(zhàn)略和投資。

她和網(wǎng)大為談話后的想法是,大部分業(yè)務(wù)和自己此前的領(lǐng)域并不契合,影響她愿意加入團隊的理由是一個意外。面試的時候,她的偏頭痛犯了,因為疼得太厲害,不得不提前離開,后來她收到了網(wǎng)大為送來的花,上面附了一張卡片,祝她早日康復(fù)。第二次面試的時候,網(wǎng)大為花了好一會兒關(guān)心她的康復(fù)情況,還跟她分享了自己研究出來緩解偏頭痛的方法。這件小事打動了艾琳諾,「我感到很驚訝,要知道那時候我還根本算不上認識他,我只是候選人之一」,「我感受得到他的真誠,他是真的把每個人視為一個具體的人去關(guān)心」。

這種始終從關(guān)心出發(fā)的視角,讓這個小團隊在反復(fù)討論之后,決定調(diào)整方向,從2014年開始,轉(zhuǎn)向完全陌生的、涉及范圍更廣大的地球級別問題,一大核心就是人類健康。之前對人的關(guān)注集中在精神生活,QQ、微信都提供了相當(dāng)份量的情感價值,接下來他們計劃關(guān)注人的現(xiàn)實生活,讓人們活得健康。

其中一個關(guān)注重點是疾病的早期診斷。為了真正理解這個專業(yè)領(lǐng)域,網(wǎng)大為招聘了凱爾·庫平斯基(Kyle Kurpinski)加入探索團隊,他是一名生物工程學(xué)家,此前在UC Berkeley(加州大學(xué)伯克利分校)取得干細胞和組織工程學(xué)研究方向的博士學(xué)位,后來擔(dān)任母校和UCSF(加州大學(xué)舊金山分校)合作的轉(zhuǎn)譯醫(yī)學(xué)項目執(zhí)行主任。

正式入職后,網(wǎng)大為給凱爾布置的一項入職任務(wù)是,飛去中國,像21年前敦促悶在辦公室的程序員去參加「跟我回家」一樣,他要求凱爾必須實地調(diào)查中國不同的醫(yī)院,到實際的就診環(huán)境里,跟具體的人聊天,坐下來觀察中國人是怎么看病的。于是,這位生物學(xué)博士成為投資人的第一天就坐在了北京協(xié)和醫(yī)院的候診大廳,看來來往往的中國人怎么看病,他還事先約好不同科室的醫(yī)生座談,觀察急診室的真實使用狀況。網(wǎng)大為要求他調(diào)查的問題是:一個人看病會碰到哪些難處,而我們能夠如何幫助他?

事實上,他并沒有調(diào)查出什么與眾不同的結(jié)論,都是中國人最熟悉的就醫(yī)體驗:病人就診時間漫長,候診整整一上午,見醫(yī)生全程五分鐘;就醫(yī)需求過度集中在大醫(yī)院,大醫(yī)院過度擁擠,小醫(yī)院過度蕭條;不同醫(yī)院的數(shù)據(jù)不共享,病人往返不同醫(yī)院往往需要重復(fù)檢查;醫(yī)生的診斷時間有限,常常需要在高壓狀態(tài)下做關(guān)鍵判斷……

這讓他重新理解了投資方向的重要性。如果技術(shù)能夠在疾病診斷階段發(fā)揮更大的作用,那么,現(xiàn)有的高壓和混亂都有可能得到緩解。工作回歸到每一個具體的人的故事畫面。坐在醫(yī)院候診室里所觀察到的嘈雜、混亂、擁擠、無助,患者的漫長等待,醫(yī)生的無可奈何和匆忙,這些強烈的感受都留在了他的記憶里,他說,這改變了他對商業(yè)項目的直觀感知,他的工作所要解決的是具體問題,是那些他曾經(jīng)見過的人的困境。

只是,這條路又一次成為了異類的選擇。相比治療領(lǐng)域,診斷領(lǐng)域的投資技術(shù)更復(fù)雜,回報周期也更漫長,是長期以來的投資冷門。一個灣區(qū)非常有名的生物醫(yī)療領(lǐng)域投資大佬見到凱爾,私下問他,「你們?yōu)槭裁匆对\斷?你們是不是知道什么我不知道的事兒?」

「其實我們并不比其他人知道的更多,只是因為我們看到的事實證明,這是人們所需要的,我們想要在這樣的未來上押注。」凱爾告訴《人物》。

延遲證明再一次在網(wǎng)大為的職業(yè)生涯中出現(xiàn)了。2019年底,新冠疫情在全球爆發(fā),如何快速、有效、準確完成遠程診斷,成為了一個關(guān)系全球的真問題,一時間成為了新的風(fēng)口,而當(dāng)時市場上已有的領(lǐng)頭羊企業(yè),很多都是網(wǎng)大為的探索團隊從2014年就開始跟進、早已完成早期投資的項目。

但對親歷者而言,更大的回報或許是一種真正的價值感。「回到2014年,我們開始看醫(yī)療健康相關(guān)項目的時候,我們只是相信診斷在未來會非常重要,我們認為技術(shù)以這樣子發(fā)展,對人們是有益的。疫情的出現(xiàn)讓我們的選擇一下子有了現(xiàn)實意義。」艾琳諾說,她常常從自己的工作中感受到意義,尤其其中一家所投公司開發(fā)了居家可用的新冠病毒核酸檢測劑,還有另一家提供癌癥早期檢測的公司,「看到他們的進展,會感到自己所參與的工作真的能夠帶來改變,真正幫助到他人的健康。」

這份最初因為偏頭痛小插曲而留下來的工作,也讓艾琳諾重新理解了自己的職業(yè)本質(zhì)——善意和收益并不沖突。「大部分人想到投資,想的都是如何賺錢,但是事實上,還有一種可能性,賺錢和做好事可以兩全,你的生意可以擁有穩(wěn)健的高收益,同時又能幫助到很多人。」

一個隨時自省的過程

采訪中,網(wǎng)大為提到了商業(yè)成功對自己的一個改變。小的時候,他覺得自己家很窮,長大后做演講,他也習(xí)慣于形容自己「出身貧寒」。這個想法在很長時間里對他而言都是成立的,因為以金錢為標準來衡量,他的家境的確算不上富有,一家人住在舊金山北部小鎮(zhèn),距離大城市都很遠,父母都沒有上過大學(xué),沒有出過國,在小鎮(zhèn)上過著最普通的生活。這種貧窮的感受成為了他年輕時的某種動力,想要成功,想要出名,想要賺很多錢。

可是,當(dāng)他成為一名成功的投資人,他的最強烈感受是,「金錢可能不是衡量成功最好的標準」,因為他回看自己的職業(yè)生涯,最有成就感的時刻往往與金錢無關(guān)。他開始重新審視過去的生活,漸漸不再認為自己「出身貧寒」了。盡管那時候沒有錢,但生活里有很多金錢買不到的奢侈品——他家房子外面是各種果樹,櫻桃樹、蘋果樹、杏樹,成熟的季節(jié)滿地都是果子,他和小伙伴們最快樂的記憶就是扔水果;氣候也很宜人,那時候的加州沒有山火,沒有洪水,也沒有旱災(zāi)。