“我做事的哲學,一定做能力大于目標的事,不做目標大于能力的事。對年輕人而言,這是可以借鑒的。不要抱負太高,想包打天下,就做你能力范圍內(nèi)的事,最大程度釋放自己的能力、熱情和可能性。”日前,南都公益基金會名譽理事長、希望工程發(fā)起人徐永光在接受中國基金會發(fā)展論壇(CFF)專訪時說。

回顧行業(yè)40年,他認為,老一代已經(jīng)留下了一條崎嶇蜿蜒、起伏不平,但方向正確的路。他也相信,中生代的強大將代表著中國公益的未來。

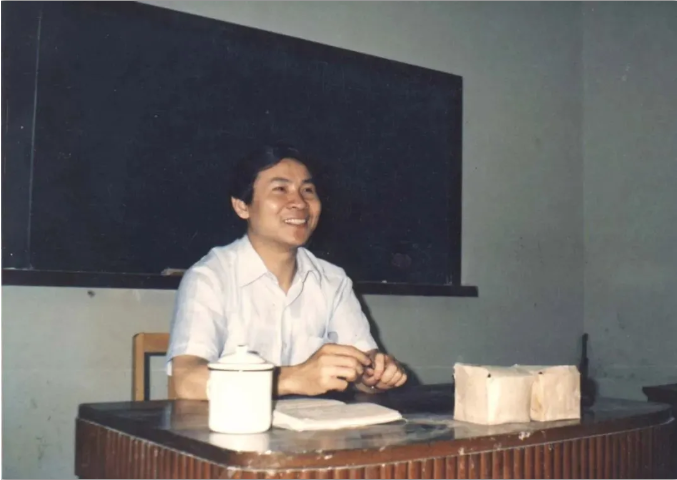

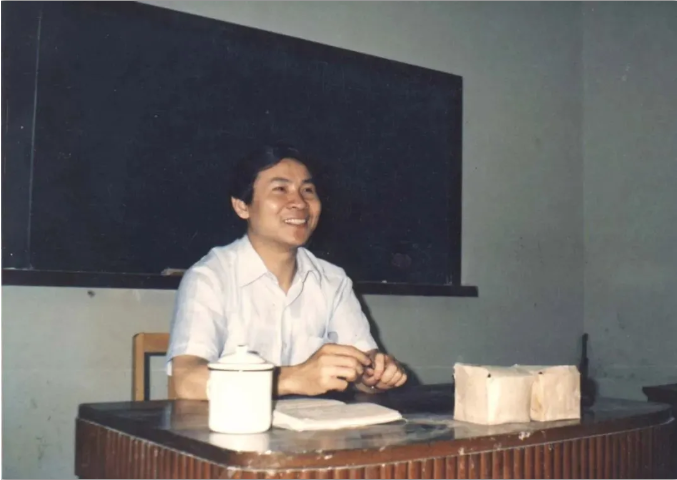

* 1987年,時任團中央組織部長的徐永光在中央團校講課(圖片由受訪者本人提供)

01.

CFF:40年,對您意味著什么?40年前,您在哪里?上世紀90年代,您曾經(jīng)說過,有本事的人未見得都奔仕途一條道,您本人能把希望工程做好做大,此生足矣。您曾經(jīng)也提過,南懷瑾先生有勸導您,在希望工程“功成身退”后,再“做點別的事”。您在人生不同階段、不同崗位上關(guān)注的主要矛盾有哪些變化?

徐永光:1981年,我在團中央干部二處擔任副處長。全國的團省委書記的任命要經(jīng)過團中央許可,當時干部二處的工作主要是考察省一級的團委書記。

1988年5月,開完共青團十二大,我就準備退。團十二大通過了由我參與起草的《共青團體制改革基本設想》,里面提出要建立中國青少年發(fā)展基金會,為青少年發(fā)展籌集資金。當時青少年這塊工作,除了各級共青團的行政撥款,沒有專門的發(fā)展基金。

改革開放10來年,中國那時還很窮,我覺得可以再開創(chuàng)一項事情。仕途不是我的追求,我就決定辭去團中央組織部長,創(chuàng)辦基金會。于是團中央從青年旅行社那里給我找了10萬塊錢,作為中國青基會的注冊資金,之后就有了希望工程。

回過頭看,如果我當時選擇走仕途會如何,誰都不好預計今天如何,假設任何可能性都沒有意義。但能做一件自己全情投入并且具有開創(chuàng)性的事情,我覺得非常幸運。改革開放對我們這一代人來說是激情燃燒的歲月,能投入其中,有機會做一些事情,你還有什么不滿足的呢?我很知足,也很感恩。

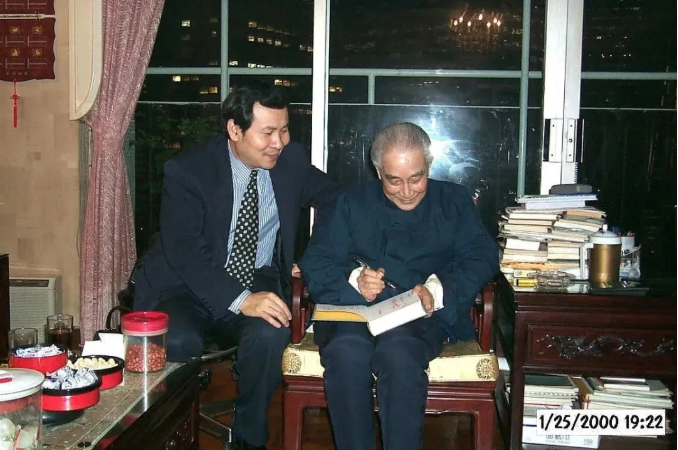

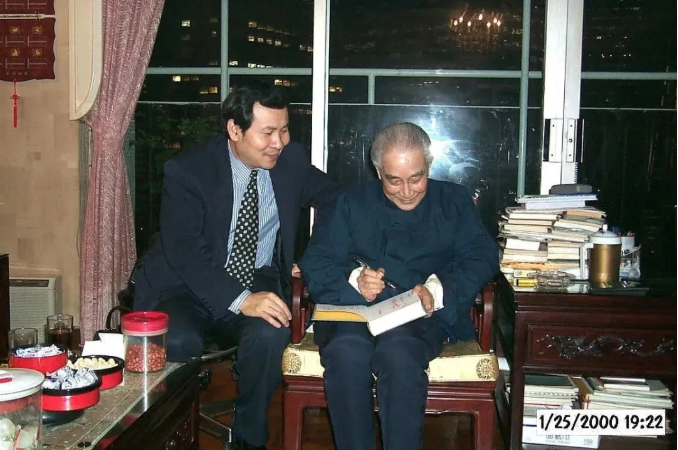

我1992年與南懷瑾相識,他當時給希望工程捐款5萬美元,我到香港向他報告捐款落實情況,之后每年至少去一次。他對我如何做事一直是耳提面命,一直給我潑冷水,說他就當“冰果店老板”。他告誡我“謗隨名高”、“功成身退”的道理,這對我很起作用。

1988年我辭去團中央組織部長,一部分原因是我的改革設想難以實現(xiàn)。當時我提出團干部要走非職業(yè)化道路,要兼職不要專職,這樣才能聚集最優(yōu)秀的人才,實現(xiàn)“聚才”功能。30年后的今天,共青團兼職領(lǐng)導人出現(xiàn)了,像現(xiàn)在安徽團省委副書記蘇明娟(希望工程“大眼睛”)就是兼職的。但我提得太早,受到很多人反對,團中央十二大選舉,我得票數(shù)倒數(shù)第二,差一點落選。孔子曰,“道不行,乘桴浮于海”,所以我就選擇另擇道路,離開了“仕途”。

* 徐永光(左一)和希望工程“大眼睛”蘇明娟合影

到了90年代末,希望工程十周年后,我又萌生退意,再次提出辭職,辭掉了秘書長,由顧曉今來接任秘書長。2001年以后,中國青基會的具體工作,我就不管了。有人采訪我,問我退了以后還能做什么?我說我至少可以找個可以吃上飯的活兒,比如做獨立撰稿人,寫東西我還是可以的。當然很多事情也不能都隨你的愿。

南懷瑾給我設計了很多條路,他辦了一個國際學校希望我去做,后來又希望我回去做官。我說做好官容易嗎?貪官、庸官我也不會做,這條路不適合我。最后他問我,愿不愿意去做和尚?我說吃不了那份苦。現(xiàn)在想來,很有意思。我想我做的事情,都是自己有強烈興趣并值得我全情投入去做的。

希望工程做了10年,在最高峰時我就堅決退出,退出是我的做事風格。一是事成了我再待著也是多余,二是說不定還會出亂子,因為我膽子太大,敢冒風險。所以應見好就收,甚至異想天開在上個世紀末把希望工程送進博物館,“供起來”,保持完美狀態(tài)。結(jié)果,除了我自己,幾乎沒有人答應。

后來,我還有兩次“退”的經(jīng)歷。2005年,我擔任中華慈善總會副會長,那時的民政部長李學舉是我在團中央任組織部長的前任,當時的中華慈善總會會長范寶俊也歡迎我去做副會長。在中華慈善總會,我也想做點改革的事,但沒成功。

2005年召開首屆中華慈善大會,我和王振耀一同擔任大會組委會副主任兼秘書長。大會報到時,發(fā)給參會人員的大會手冊上沒了我的名字。顧曉今發(fā)現(xiàn)了直接跑到學舉那,說這么搞太過分了。學舉就把振耀叫去訓了一頓。王振耀也不知情,他很生氣,很厚一大本的名冊,說是要去重印。我說“振耀,可不能這樣,都已經(jīng)發(fā)到大家手里了,再重印就出問題了!”我說“現(xiàn)在已經(jīng)是‘大會體制’,沒有我無妨;再補印一張大會籌備機構(gòu)組成名單,我和你是組委會副主任兼秘書長,一張紙就解決問題。”會議結(jié)束,我就遞交了辭呈。之后與我的老朋友周慶治一起籌備南都基金會。

還有一次“退”,在基金會中心網(wǎng)三周年后。基金會中心網(wǎng)創(chuàng)建過程也非常困難,但是經(jīng)過三年努力,立起來了,我的使命也算完成了,就要退出,于是請何道峰來做理事長。

大體上是遵循這樣的規(guī)則:想做一件事情,如果付出再大的努力都辦不成,我就選擇“逃”。不“逃”就是在那浪費時間,消耗資源。這是我在團中央和中華慈善總會“退”的經(jīng)歷,是知難而退。青基會和基金會中心網(wǎng),事情做成了,繼續(xù)呆著也是浪費,選擇退,這是功成而退。

我做事的哲學,一定做能力大于目標的事,不做目標大于能力的事。對年輕人而言,這是可以借鑒的。不要抱負太高,想包打天下,就做你能力范圍內(nèi)的事,最大程度釋放自己的能力、熱情和可能性。

* 2000年,徐永光(左一)與南懷瑾合影(圖片由受訪者本人提供)

02.

CFF:去年,您參加基金會論壇思想峰會的時候談到,上世紀80、90年代開始做公益的一代人,多半是體制里出來的,帶著一種理想主義色彩來做公益,大家都很抱團,都想為改變中國、改變世界做點事。這些年來,從事公益慈善事業(yè)給您留下哪些美好回憶?有沒有留下比較大的遺憾?

徐永光:美好的回憶太多了。兩三個月前,我去了浙江,直接見證了幾個希望工程受助生的成長。在杭州開會時,有兩個年輕人給我獻花,說自己曾是希望工程的受助者,現(xiàn)在企業(yè)發(fā)展不錯,已經(jīng)開始做慈善。在溫州肯恩大學交流時,又上來一個年輕人,是溫州青年慈善圈的一個小領(lǐng)軍人物,也告訴我自己曾受希望工程資助。

不久前要去溫州南懷瑾書院,浙江新湖基金會秘書長葉正猛的一位大學同學告訴他,徐老師來溫州,要當面給他講個故事:“1999年我?guī)е晃慌眩谄疥柨h培培外國語學校希望之星班各資助了一名學生:周君華(女)、楊少石,兩位現(xiàn)在是夫妻。少石是北郵的教授,君華在英國就職,她是劍橋大學藥學博士”。這些年輕人命運的改變和成長,對我來說是最美好的見證。

至于最大的遺憾是,中國公益事業(yè)未能得到預期的發(fā)展。我最近就第三次分配發(fā)了一些言,其中講了2004年我在全國政協(xié)會議上和范寶俊先生一起提的提案,就是關(guān)于第三次分配,同時列舉了希望工程十周年時評估的數(shù)據(jù)。

1998年時,希望工程已經(jīng)救助了上百萬貧困地區(qū)失學兒童,當時可口可樂中國公司為希望工程的效益評估捐了100萬元專項資金。當年在省會城市入戶調(diào)查16歲以上的人口,希望工程的參與度與知曉度達到94%,為希望工程捐過款的占63%,無論是個人捐贈還是集體捐贈,98%以上是自愿捐贈,并且個人捐贈為主體。當年有政府背景的基金會都在做項目,模式基本上是需求導向、公眾參與,打造公益品牌。如果一直按這個路子走下去,中國公益到今天會完全不同。

* 1998年,徐永光在希望工程效益評估結(jié)果發(fā)布會上(圖片由受訪者本人提供)

后來,許多地方政府覺得慈善可以為政府所用,直接操盤慈善。在此之前,希望工程和一些“官辦”基金會雖然有政府背景,但還是以民間的模式運行的,沒有搞“以權(quán)謀捐”。

政府大規(guī)模介入慈善可能是2005年之后,這一年的全國人大政府工作報告中提出“支持慈善事業(yè)發(fā)展”。本意是政府支持民間慈善發(fā)展,結(jié)果一些地方政府在后面加了4個字,變成“支持慈善事業(yè),發(fā)展第二稅源”。

到處刮慈善風暴,甚至下文件,要求企業(yè)按照營業(yè)額的比例攤派捐款。從此以后攤派風越演越烈,當時我寫了很多批評的東西,說這是綁架民意、傷害愛心、掏空社會、搞死慈善!民間公益是接受公眾和社會監(jiān)督的。政府介入,誰能監(jiān)督?還怎么保證公開透明?

郭美美事件,在全世界有影響。實際上郭美美沒有花紅十字會一分錢,可為什么一個小女子能夠毀掉百年老店?就是因為紅十字會不透明。

以權(quán)謀捐、任性、不透明,讓中國公益慈善公信力下降,這是我最大的遺憾。

當下中國公益慈善的公眾參與度,肯定沒超過10%;99公益日也主要是朋友圈“殺熟”。中國公益三四十年,在公眾參與度上到底是進步還是退步,需要我們深刻反思。

目前第三次分配是推動共同富裕的基礎性制度安排之一,假如中國公益還不前進,不走上“民間的事情民間辦”的正確道路,公信力還會繼續(xù)走低。將來誰做公益誰就是壞人、是騙子,我們就進入騙子這個行列了。到了這個地步,中國公益將萬劫不復!

* 徐永光在中國基金會發(fā)展論壇2019年會年閉幕主論壇發(fā)言

03.

CFF:您曾經(jīng)說過,希望工程屹立不倒,重要的功勞是媒體一直在進行監(jiān)督和批評,社會監(jiān)督是希望工程的保護神。您和您領(lǐng)導的中國青基會,上世紀90年代與香港《壹周刊》較量,本世紀初與香港《明報》較量,這兩次較量或斗爭對于希望工程和民間公益的發(fā)展,有何歷史意義?

徐永光:對公益事業(yè)的監(jiān)督,最重要的是捐款人的參與和監(jiān)督,讓每一筆捐款背后都有一雙監(jiān)督的眼睛。捐款人的參與是積極、正面的、可持續(xù)的,而監(jiān)督是阻止你犯錯誤的。這個機制設計比任何外部第三方的監(jiān)督都重要,因為只要發(fā)生問題一定會被發(fā)現(xiàn)。

希望工程捐款落實中就有幾個捐款人發(fā)現(xiàn)了問題。一次是陜西的一個校長把一部分希望工程的捐款分給了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部子女和他自己的孩子。捐款人去看這些孩子,發(fā)現(xiàn)不對,他們穿的衣服比別的孩子還好。結(jié)果一深入調(diào)查,原來這些不是該資助的對象。于是這個校長被撤職,鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部也受了行政處分。

后來2000年左右,我們遇到一次信任危機。那時我是中國青基會副理事長,央視白巖松和我直播連線,一位上海的捐款人實地調(diào)查后披露捐款被挪用的嚴重事件,他的捐款經(jīng)層層劃撥到了某個鄉(xiāng)鎮(zhèn)管教育的負責人手里,這個人偽造了孩子們的信給捐款人,貪掉了錢。捐款人收到好幾封“受助孩子”的信,覺得不對勁,自己就去走訪,最后發(fā)現(xiàn)了真相。白巖松跟我直播連線時,我立馬表示,不管是哪個部門的管理者作了假,都反映我們在管理上還存在盲點,我們馬上改。后來就有了資助直通車,要求受助的孩子或者他們的家長建立賬戶,捐款直接撥到受助人賬戶上。

公益項目環(huán)節(jié)很多,中間有些問題可能我們未能及時發(fā)現(xiàn),但這種捐款人直接的參與、監(jiān)督,能夠讓公益的腐敗率降到最低。有些項目是青基會、捐贈人和地方政府多方參與落實的,各方都有管理監(jiān)督責任。寧夏某個縣長曾經(jīng)很直白地跟我說,“希望工程的每一分錢在我眼里就像磨盤那么大,分量很重,再想貪也不會貪希望工程的錢。”

媒體當然負有監(jiān)督的責任。當時《明報》曝光了希望工程投資出現(xiàn)的失誤,媒體曝光后,中紀委和審計署就啟動調(diào)查,主要是對我個人的調(diào)查,歷時很久。調(diào)查結(jié)果是,投資有失誤,但整體有較大收益。90年代投資10個項目可能砸了8個,但有2個的收益是十倍甚至百倍,總體上是賺的。媒體說你挪用捐款去投資,其實我們是依法行事的。《基金會管理辦法》規(guī)定基金會人員工資和行政費用只能從利息和投資收益當中支付,不能動用捐款,在2004年《基金會管理條例》出臺之前都是“零成本”運行,我沒有動員捐款把攤子支撐下來了。

至于香港《壹周刊》,那純屬誹謗。我1993年提出啟動社會監(jiān)督機制,青基會成立了社會監(jiān)督委員會。在會上我介紹了幾個地方在希望工程管理當中發(fā)現(xiàn)的問題,同時也提到了“八大隱患”。《壹周刊》記者看到這些東西,加上他們?nèi)フ{(diào)查北方的一所希望小學,發(fā)現(xiàn)捐款還沒到位就動工了。實際上,這個流程是沒問題的,簽協(xié)議后我們規(guī)定當?shù)赝度氲腻X先用,因為我們吃過虧。

* 徐永光赴港訴《壹周刊》期間,與馮華健大律師交流(圖片由受訪者本人提供)

一個地方建希望小學,我們把捐款給地方,錢用完了,政府承諾匹配的資金不到位,停工了。就是“要錢沒有,要命有一條”的架勢,我們只好設法找錢來補窟窿。后來我們就在協(xié)議里規(guī)定一半以上是地方負責,地方匹配資金先投入開工建設,中期驗收合格后我們才撥款。

《壹周刊》記者說捐款失蹤那時候,實際上捐款已經(jīng)在撥付途中。《壹周刊》在香港發(fā)行量很大,壞事傳千里,希望工程的信譽在香港被毀于一旦。我們先發(fā)聲明、調(diào)查報告等等,但光打筆墨官司行不通,說你黑了,想洗白特別難。那只能到香港去告它,在法庭上討回希望工程的清白。

這場官司整整打了6年,法庭上的較量是我人生當中最精彩的一幕。我在證人席上坐了8個小時,接受對方大律師的盤問。對方大概問了100來個問題,我100%打回去。香港律師樓的律師在休息時對我說,“徐先生,你到香港來做律師吧,你太厲害了!你是彈力球高手啊,所有的球都給你彈回去了。”

最后對于這個案子,鐘安德大法官的判決結(jié)果是,《壹周刊》構(gòu)成誹謗,要賠償希望工程損失,并承擔我們?nèi)吭V訟費用。他的判詞里說,面對香港大律師工會主席黃大律師的盤問,本席相信原訴方證人的證供在有關(guān)責任方面完全可信并可靠(Truthful and Reliable),這是對希望工程公信力最高規(guī)格的認定了。

但是整個訴訟過程風險非常大。慈善機構(gòu)訴媒體而且勝訴,在香港是空前絕后的案例。法庭上的爆料有時會很勁爆,所以當時有些機構(gòu)、官員也被香港的媒體爆料,來咨詢我們能不能告,我們說告當然可以,可對方把你祖宗八代像挖祖墳一樣爆料出來,你受得了嗎?這場官司如果我們敗訴話,那是身敗名裂加上破財,自己的費用加賠付對方的,可能損失在2000萬元,青基會和希望工程也要被徹底毀掉了。

這個過程中,《壹周刊》前后6次提出和解,我都沒有接受,我就要在法庭上和你見分曉,討回清白。當時我們團隊住在華潤大廈18樓,我說如果敗訴,就從18樓直接下去了。人要有這種勇氣去面對麻煩,這叫無欲則剛。我最清楚自己是清白的,如果判決不公,我就繼續(xù)上訴到底,不認輸,一定要討回清白。人家問我干嘛要這樣?我說因為希望工程高于我的生命。

* 徐永光(左四)與赴港訴訟人員合影(圖片由受訪者本人提供)

CFF:“公益市場化”是您較早的一個主張,也引起了一些爭論。慈善本身,既是社會行為,也是經(jīng)濟行為。正如小平同志講的,“計劃和市場都是經(jīng)濟手段。”有人認為,這些年來的公益慈善領(lǐng)域,市場開放太少,計劃干預太多,這是公益慈善始終做不大的重要原因之一。對此,您怎么看?

徐永光:公益社會化是目標,公益市場化是手段。在公共服務領(lǐng)域,政府采取競爭性方式選擇社會資本合作提供公共服務,也就是所謂PPP(Public-Private Partnership)模式,理論上就是公共服務市場化。既然公共服務市場化可以登上大雅之堂,為什么對公益市場化有這么大的抵觸情緒?

公益不僅要有市場化概念,還應有一門公益經(jīng)濟學。公益經(jīng)濟學解決的就是如何有效使用稀缺的公益資源的問題。我們不要認為情懷和道德高于一切,從而背離市場化的效益、效率,還有等價交換原則。公益投入成本和產(chǎn)出效益應該是等價的,更可能是超值回報的,這個基本原則跟市場的交易原則并無二致。

商業(yè)的投資可以用財務數(shù)據(jù)來證明是否有效,政府的財政投入也有事先預審、事后審計,公益投入則應該有評估。國外一些基金會項目投入的評估費占總支出的6%,很燒錢,但很值得,只有經(jīng)過評估,才能夠幫助你有效投入,不浪費有限的公益資源。

我寫過一篇文章叫做《四件皮夾克的公益經(jīng)濟學思考》。我分析一個村子,許多互不通氣的慈善機構(gòu)冬天給災區(qū)村民“送溫暖”,每人發(fā)四件皮夾克,全部投入大概花了12萬元。經(jīng)過公益經(jīng)濟學的分析,我發(fā)現(xiàn)4000元就能解決問題,現(xiàn)在多花了30倍。最后公益機構(gòu)還可以繼續(xù)拿著發(fā)放冬衣的登記表去騙取捐款人的信任,這實際上是公益坑蒙拐騙。一位婦女說,我不需要四件男士皮夾克,我家里有嬰兒,我需要嬰兒奶粉。這就是任性公益,不講投入的效率,覺得情懷最偉大、過程很享受、結(jié)果不重要。明明是假的,結(jié)果還能拿去蒙得更多的捐款。

04.

CFF:今年年初我們在專訪福特基金會(美國)北京代表處首席代表高倩倩女士時,她提到,“中國的基金會行業(yè)和公益慈善事業(yè)還處于早期的發(fā)展階段,有很多可以學習和積累的經(jīng)驗,也會犯一些錯誤需要不斷改進。”就目前的數(shù)據(jù)來看,中國2004年之前成立的基金會數(shù)量僅占總數(shù)的8%,2012年之后成立的基金會數(shù)量占總數(shù)的65%,大多數(shù)基金會屬于年輕基金會。您如何看待這一現(xiàn)象?

徐永光:如果是用基金會資金的收支方式來衡量,那確實是在初級階段。美國的基金會是給公益部門撒錢的,每年捐款總數(shù)4000多億美元當中,有大概13%來自于基金會捐贈撥款。但是中國的基金會不是撒錢的機構(gòu),而是吸金器,大部分的捐款流向了基金會、還有慈善總會。在中國,基金會99%都是做自己的事情,是運作型不是資助型的。從這個狀況分析,中國的基金會確實處于發(fā)展的初級階段。

但是另一個方面,中國基金會行業(yè)的發(fā)展也有中國的特色。美國的慈善事業(yè)主要是個人拿錢,慈善家不是拿公司的錢做慈善,而是拿自己的錢做慈善,用收入或者股份來做慈善。那么中國的飛速發(fā)展、財富大量積累的過程總共才二三十年,30多年前,中國沒有富人,中國只有窮和更窮的人。基于這個原因,中國的慈善捐款大頭不是來自富人,也不是來自公眾,而是來自企業(yè)。中國企業(yè)捐款占60%以上,美國企業(yè)捐款不超過5%。

* 1998年春節(jié)期間,包括朱傳一(左二)、徐永光(右一)在內(nèi)的中國代表團受邀赴美學習考察(圖片由受訪者本人提供)

我一再強調(diào),企業(yè)捐款一定是自愿的,因為在企業(yè)發(fā)展過程當中,已經(jīng)在承擔剛性的社會責任,包括創(chuàng)造產(chǎn)品,解決就業(yè),給國家交稅,企業(yè)把蛋糕做大,才能支撐第一次、第二次分配。直接讓企業(yè)捐錢做第三次分配,實際上是釜底抽薪,消減第一次、第二次分配的本錢。中國慈善捐款以企業(yè)為主,企業(yè)也試圖通過做慈善來提升企業(yè)形象和美譽度,這是中國發(fā)展階段的特色,但不是方向,不宜過度提倡。

中國初期的基金會,走的路子是對的,但后來政府權(quán)力介入慈善領(lǐng)域,慈善行業(yè)的公信力開始下降。中國的基金會本來就在早期發(fā)展階段,再走下坡路,我們就要退回“史前”了。

今后,不要光用捐款額來衡量中國慈善是上行還是下行,而是要追蹤捐款往哪里去了,用在了什么地方,解決了哪些問題,應該建立一些靠譜的評估工具,來衡量我們的價值和方向。

05.

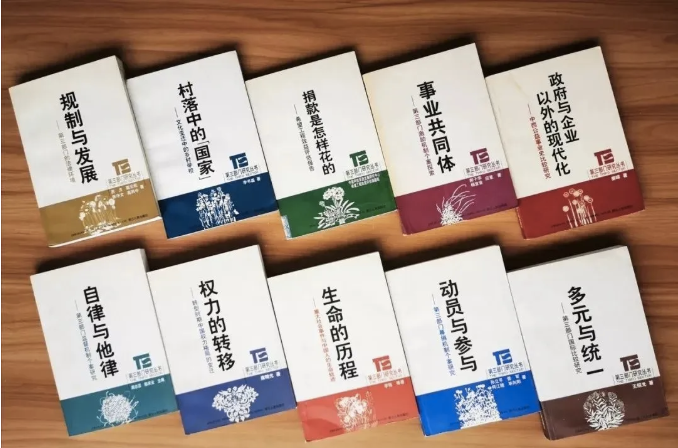

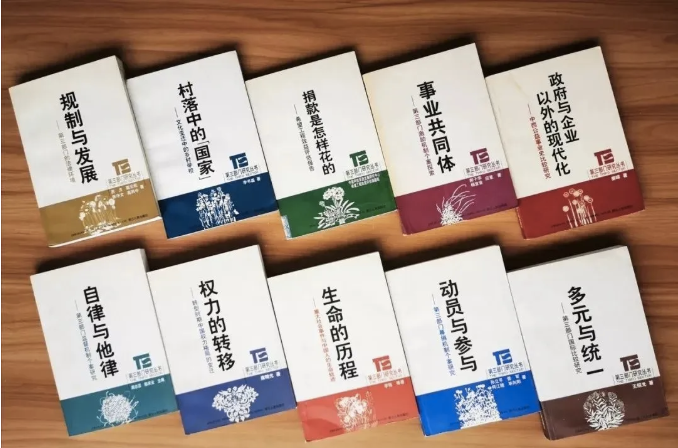

CFF:長青圖書館收藏了您主編并于1999年出版的一套《第三部門研究叢書》,這套叢書是我國公益慈善領(lǐng)域較早的系列研究之一,邀請到一流學者擔任課題主持人進行深入研究。回頭看,當時這套叢書有怎樣的歷史意義?

徐永光:這套叢書立項應該是1998年,那時候青基會為叢書的編寫出版投了120萬元,一筆不小的數(shù)目,為這樣的基礎研究做這樣的投入,當然我沒有動用捐款做這件事。現(xiàn)在這套叢書還是香港的社會學專業(yè)研究生的推薦讀物,說明還是很有價值的。所以好的研究,一定會留下痕跡。

目前國內(nèi)對自然科學的基礎理論研究,投入很不夠,甚至對于應用科學的研究也不屑于投入。比如說芯片,因為研發(fā)成本高,我們就買現(xiàn)成的,現(xiàn)在被卡脖子卡得非常慘,連汽車芯片供應不足,汽車制造都要大減量。所以一被掐脖子,我們就露餡了,這肯定不行。

同樣的道理,在社會科學或公益慈善領(lǐng)域,我認為對于一些基本問題的研究和投入,如果我們不重視,最終是要吃虧的。行業(yè)對基礎研究的投入應該更多,不要只看眼前的收益,還是要著眼于長遠的效益。

* 長青圖書館收藏的《第三部門研究叢書》

CFF:長青圖書館收藏有中國青基會通訊2002年合訂本,其中不僅記載了中國青基會的動態(tài),也登載多篇行業(yè)研究文章。今天跟您請教的一些問題,很多背景材料是從這本通訊合訂本里看到的。類似通訊這樣的基金會行業(yè)非正式出版物,長青圖書館館藏約有5000余件,直觀地記錄了基金會行業(yè)的發(fā)展。

基金會行業(yè)的歷史和記憶需要記錄和沉淀,公益慈善的思想和精神需要討論和傳承。在您看來,行業(yè)相關(guān)各方能夠為此做些什么?您對基金會論壇和長青圖書館有何期待?

徐永光:這個問題很好。90年代初,我就提出青基會應有一位檔案專業(yè)背景的工作人員。目前在這方面國內(nèi)做得最好的是老牛基金會,數(shù)字資料保存都用上了恒溫裝置。現(xiàn)在很多機構(gòu)還不是很重視記錄自己的歷史,通過長青圖書館,不僅可以把機構(gòu)的檔案收藏保存起來,還可以通過資源信息的開放,借助互聯(lián)網(wǎng)信息手段,推動大家增強對公益行業(yè)歷史資料保存的意識,把自己的發(fā)展軌跡記錄下來。

我覺得長青圖書館除了做好自己的收藏和共享之外,還要倡導行業(yè)每一個成員重視資料的收集,共同記錄機構(gòu)和行業(yè)的發(fā)展軌跡。把這個事情做好了,長青圖書館的價值可以得到很大的提升。現(xiàn)在的數(shù)字化記錄,不會消失也不會變質(zhì),對于公益組織做好這方面工作很有利。

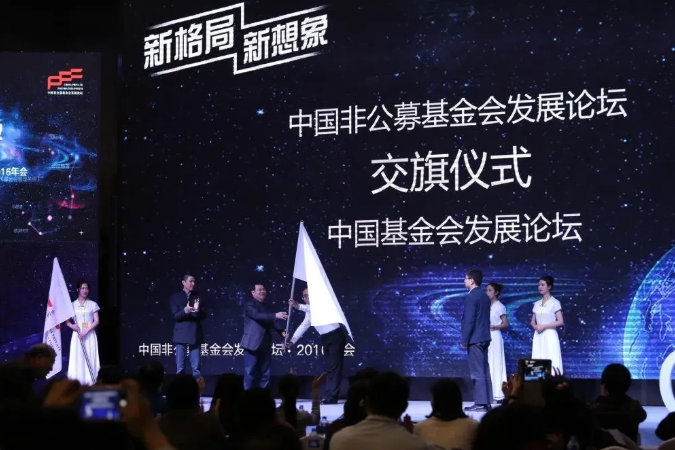

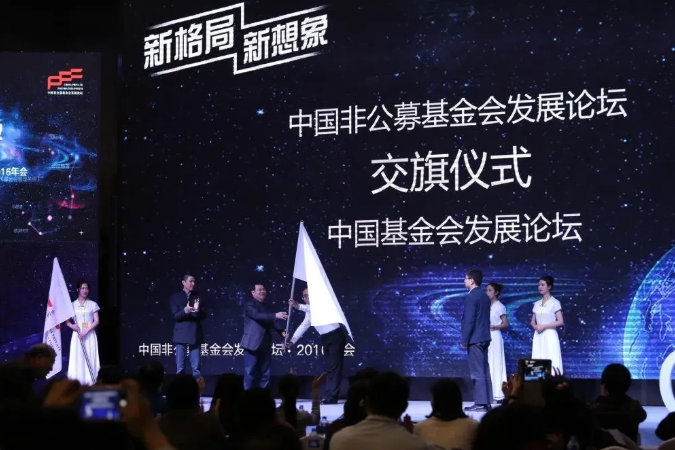

* 2016年《慈善法》頒布后,中國非公募基金會發(fā)展論壇正式更名為中國基金會發(fā)展論壇,徐永光(左三)出席交旗儀式

06.

CFF:您當年概括希望工程有“八大隱患”:體外循環(huán)、假名營私、體制摩擦、政策風險、管理失誤、無端中傷、失準評判和自砸招牌。放大到如今整個基金會行業(yè)或公益慈善事業(yè),您當時提出的“八大隱患”有何現(xiàn)實借鏡?對如今的行業(yè)發(fā)展,您有何提醒?

徐永光:從整個行業(yè)來看,這些隱患如今或多或少都存在。

我講的“體制摩擦”,主要不是講公益行業(yè)和政府的摩擦,而是好多機構(gòu)自身存在的體制摩擦。從政社關(guān)系的角度,如果體制摩擦依然長期存在,那就是沒有落實好十八大報告提出的“加快形成政社分開、權(quán)責明確、依法自治的現(xiàn)代社會組織體制”的精神。我們需要努力向這個目標接近而不是后退。

“政策風險”也當然無處不在,有些政策是好的,有些政策是不好的。好的政策沒有貫徹,是很大的風險;不好的政策你去突破,也是更大的風險。

“無端中傷”的問題到現(xiàn)在還存在。在這個問題上,國內(nèi)其實可以做很多事情去完善和解決,包括第三方評估的健全。如果再出現(xiàn)一些公益事件,就由中立的第三方來進行調(diào)查,這樣就防止下面一條“失準評判”的隱患。

我認為把中國紅十字會和郭美美聯(lián)系起來,也叫失準評判,這個問題的嚴重程度比我想象的還要厲害。加拿大大不列顛哥倫比亞大學,有位教授叫齊慕實(Timothy Cheek)是中共研究專家,他寫中國共產(chǎn)黨百年歷史,還寫到郭美美,令人感到意外。最近,劉靜從新加坡國立大學讀完碩士回國,她從希望工程受助生到公益人,是公益價值的見證者。令她最難以接受的是,新加坡同行一說中國慈善,必提郭美美。足見郭美美現(xiàn)象是中國公益慈善的“塔西佗陷阱”——難以擺脫的信任危機。

媒體不專業(yè),讓公眾對慈善事業(yè)產(chǎn)生誤判。我經(jīng)常對媒體的朋友講,媒體要專業(yè)化,不要誤導群眾,誤傷忠良。

劉選國(編者注:中國紅十字基金會副理事長)的一句話說得很到位:“公益行業(yè),不會一榮俱榮,但肯定會一損俱損”。行業(yè)里面“自砸招牌”的行為還是要盡量避免。

* 1998年3月,徐永光出席全國政協(xié)九屆一次會議(圖片由受訪者本人提供)

CFF:去年您提到,中國公益要靠一批有“野心”的中生代、新生代來挑重擔,需要有抱負、有格局、有擔當。您對青年公益人還有怎樣的期許?

徐永光:現(xiàn)在這個年代,按理說我們早應該出局的。如果我們這個年紀的人還在指手畫腳,整體上就是一種不正常的狀態(tài)。用我們過去的價值觀和生活的經(jīng)歷,來對現(xiàn)在的青年人提要求也不合適。所謂的野心、抱負、格局、擔當,在現(xiàn)在的時代都要有新的解讀。現(xiàn)在的新生代處于人機一體的生活環(huán)境,和我們時代面對的社會形態(tài)完全不一樣。用過去的理念來要求新生代,我們經(jīng)常會有誤判、誤導。

但是,中生代是承前啟后的一代人,特別重要。中生代相對比較了解老一代,也容易了解“人機”新一代。所以,中生代的強大,就代表著中國公益的未來,這是我特別想說的。

CFF:您如何評價您這一代人以及你們所做的事業(yè),對整個中國公益行業(yè)的價值?

徐永光:我們在歷史上是留下東西的,雖然我們鋪的這條路不是很寬,崎嶇蜿蜒、起伏不平,但是這條路的目標是好的,方向是對的。年輕人踩著我們鋪的路或者是踩著我們這些鋪路石,往這個方向走,一定不會錯。我把這條路稱作朝圣之路。謝謝。

* 2008年12月5日,中華慈善大會在北京召開,黨和國家領(lǐng)導人胡錦濤、李克強、回良玉親切會見中華慈善獎獲獎者。圖為胡錦濤與徐永光親切握手(圖片由受訪者本人提供)