4月10日,第二次江西省老齡工作會召開,會上表彰了一批敬老先進個人。這些先進個人的感人事跡,生動體現了中央提出的“八榮”精神,營造了新一輪敬老、養老、助老的社會氛圍。本網從今天開始陸續推出一批敬老先進個人典型報道,敬請關注。 ---- 編者按

廖長春,一名普通的共產黨員,一名基層民政干部。二十多年來,他牢記“全心全意為人民服務”的根本宗旨,堅持不懈弘揚中華民族尊老愛老的傳統美德,成為全鎮孤寡老人共同的“孝順兒子”,直接幫扶孤寡老人19人。為此,他1990、1993年兩次獲得“全國學雷鋒先進個人”稱號,1999年被評為“全國尊老好兒女金榜獎先進個人”,2002年被評為全國民政系統先進個人, 2003年獲得了全國民政系統最高獎——“孺子牛”獎,被評為江西省首屆“十佳道德標兵”,全國擁軍優屬先進個人和江西省擁軍優屬先進個人,2004年獲全國“孝親敬老楷模”提名獎,2005年被評為“全國計劃生育協會先進工作者等,參加工作20多年來,共獲得縣級以上榮譽稱號80多項。

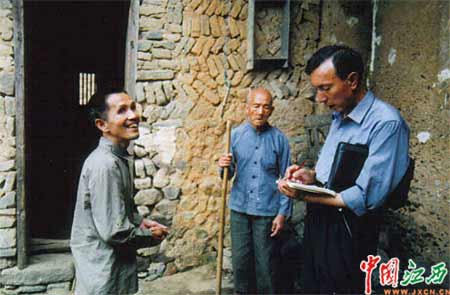

廖長春總結出關愛孤寡老人的“土辦法”:一是平時多關心;二是生病多關照;三是臨終多關懷.圖為廖長春正在關照生病的孤寡老人

1979年初春的早晨,春雨歷歷。當時還是一名民辦教師的他,那天去學校的路上,發現村里五保戶溫義境老婆婆跌倒在路旁水溝里。背老人回家時,看到重病纏身的溫婆婆竟長期用木桶在屋檐下接雨水飲用,此情此景,他心如刀絞,眼睛濕潤了,老婆婆與自己母親年齡相仿呀。從此,他包下了溫婆婆家挑水、劈柴、送菜這些體力活。從溫婆婆想到村里的其他老人,于是,他接連幾個星期天,走村串戶上門,把情況寫在本子上,記在心窩里,暗暗下定決心,要讓這些孤寡老人有“孝順兒子”。

當時村里急需要照顧的老人有7人,柴米油鹽、幫耕幫種,常常自己一個人忙不過來。他想,我們平時教育學生要助人為樂,何不帶著學生們一起做?這年3月5日,白沙村小學校園里那棵百年古樟樹前掛了一幅畫像,畫像上,雷鋒那春風般的微笑吹拂得人們春意融融,在那“學習雷鋒好榜樣……”的歌聲中,他組織的學雷鋒小組成立了,從此他帶領學雷鋒小組的同學們,為孤寡老人挑水、砍柴、洗衣、澆菜、碾米 ,每年的春節前夕,他組織學雷鋒慰問團挨家挨戶給軍烈屬老人送年貨貼年畫…… 他們學雷鋒的故事廣為流傳,他的事跡也被編入了江西省小學四年級思想品德課統編教材《春雨滋潤眾人心》。曾兩次被評為“全國學雷鋒先進個人”,兩度進京受到江澤民總書記親切接見。

1994年夏天,組織上發揮他的“專長”,把他調到田頭鎮民政所,他想,在往后的日子里,需要照顧的不再只是自己周圍的幾個老人了,而是全鎮所有需要幫助的弱勢群體,他感到肩上的責任更重了。所以,上任那天,他寫下了“窗外寒雨蕭蕭竹,疑是百姓疾苦聲“的條幅掛在床頭,時刻警示自己。

1999年農歷正月,江背村南車小組烈屬賴吉秀彌留之際,一直念叨著:“長春、長春……”看著老人含淚的急切目光,鄰居們左右為難。他們最清楚,老人晚年喪子6年多來,長春像親生兒子一樣照顧老人和她年幼的孫子,他們知道老人要見長春最后一面,可這還是大正月呀,農村有個忌諱。 “親生兒子也比不上他孝順,去告訴長春,他不會見怪的。” 是啊,自己的親人有什么顧忌。他一聽這情況,撂下家里請好的客人,就趕去了。他和老人唯一的親人——她11歲的孫子在床前守了三天三天夜,直到老人安祥地閉上雙眼。這些年,他已陪伴9 位孤寡老人含著笑容走完了人生的最后一刻。 2000年端午節前夜,電閃雷鳴,風雨交加,他從睡夢中驚醒,翻身起床,他心里惦念著:“下這么大的雨,羅生家會不會進水?他住的可是土坯老屋呀。”溫羅生是白沙村陳屋小組的孤寡老人,又雙目失明,他家就在一條小河的旁邊。 “快,陪我一起到羅生家去看看。”他拉著妻子冒雨摸黑深一腳淺一腳地趕往陳屋村。跑到村里,果然洪水已開始漫進溫羅生家,他們夫妻不顧一切沖進土屋,一個背人,一個扛東西。大雨停后,他又運來沙石、水泥等材料,在羅生住房的左側砌起一條長15米高2米的防洪堤。這些年來,他養成一個習慣:每次大風大雨后,要看看這些老人的住房漏不漏;每年第一次寒流到來之前,要看看他們的衣被暖不暖;每年青黃不接的月份,要看看他們的米油夠不夠。為此,。他還總結出一套關愛老人的“土辦法”:一是平時多關心;二是生病多關照;三是臨終多關懷……

廖長春進村入戶走訪貧困戶.他每到一處,都要詳細了解貧困戶的生產生活情況,認真登記,并建立起貧困戶檔案

1979年7月1日,這是廖長春一生銘記的日子。這一天,在鮮紅的黨旗下,廖長春莊嚴地舉起右手,從此“共產黨員”的稱號成為他心中最高的榮譽,莊嚴一刻的承諾,成了他畢生的踐約——那就是全心全意為人民服務。田頭村烈士遺屬鄧細面,兒子、兒媳相繼病逝,留下她和一個年幼的孫子相依為命,1997年7月 ,因連降大雨,她們居住的一間破舊土壘屋搖搖欲墜,廖長春先是把她們祖孫倆安排在敬老院暫住。2003年,他組織人運來沙石、磚水泥等建筑材料,為她們興建了一棟兩層占地60平方米的磚瓦房,使她們有個安樂的窩。車頭村失散紅軍溫世洪,孤身一人,1998年因病長年臥床,廖長春與村里的老黨員組成的服務組輪流為他送菜送飯、擦身換衣、尋醫抓藥,7年來,廖長春每個星期至少來一天,和老人聊聊天,攙扶老人到村外散散步,如今,這位過去一直沉默寡言的老人,變得整天有說有笑,老人說,當年發病躺在床上時,自己孤單一人,都想死了一了百了,沒有想到有長春這樣親人,現在,我都想要活過一百歲。松山村的曾三官,丈夫早年過世,無兒無女,是村里的五保戶。1994年,廖長春從第一次進村調查困難群眾情況走進老人家里時,就與她結下了不解之緣。老人本來有固定的生活補助,吃穿不愁,但她卻時常還接濟其他有困難的人,為此,她70多歲了,還一直起早摸黑炸米果賣。看到老人吃的是青菜,穿的是爛衣,蓋的是破被,廖長春第二天再次進村時,帶來了新棉被,新衣褲,還有豬肉和面條。后來,廖長春在這個村兼任村黨支部書記那一年,隔三差五他都給老人帶點好吃的,送些急用的。這以后,他象走親戚一樣,每次到村里,都要帶點東西到老人家里坐一坐,還給老人留了一張聯系卡,上面有家里、辦公室和手機號碼。2002年6月的一個傍晚,老人在路上不慎被一個騎自行車的人撞倒,騎車的人跑了,老人大腿骨折,過路人發現后,老人摸出隨身帶著的聯系卡:“快幫我把長春叫來!”廖長春接到電話就趕來了。在田頭衛生院住院的三天,廖長春一日三餐送飯菜,晚上和妻子一起輪流守護在老人身邊。轉院到縣城,做手術需要2000多元錢,手頭沒有現金,他把家里準備給兒子結婚辦喜事的一頭大肥豬和1000多公斤稻谷賣了;護理人手不夠,廖長春把妻子、兒子和小舅子一起叫來輪流護理……同一病房的病友,都說老人有福氣,有這么好的兒子,又有這么好的媳婦,當老人說與廖長春一家原本無親無故時,大家還以為老人開玩笑呢。

這樣的老人、這樣的事情,20多年來,幫助過多少,廖長春自己也記不清,他是把群眾的困難、疾苦、冷暖時刻牽掛在心。為方便老人到所里辦事,廖長春規定,民政所人員外出,必須在辦公室門上留下張紙條,說明去了哪里,什么時候回來;群眾有事也可以在紙條留下話,約定辦事時間。一諾千金,為了這,他們從來沒有固定的上下班時間。優撫金、困難補助款等資金的定期足額發放,關系到優撫對象和困難老人的生產生活能否正常的大事。過去都是他們自己到民政所領取,這些老人行動不便。于是他和所里的同志一家一戶送上門去。為此每次發放優撫金,幾位民政干部要忙上五六天。廖長春主動攬下了路程最遠的那一片。琵琶村松山排村小組距圩鎮15公里,且有10公里自行車都無法騎的山路,一個來回就是6個小時。那里只有86歲的溫卜耀一個優撫對象,但他依然堅持送上門,每次送款他都是起個大早,餓了啃口隨身帶的干糧,渴了喝口泉水,定時把錢送到溫老手上。優撫金定期足額發放,但一些優撫對象平時急需用錢怎么辦?他采用先墊后還的辦法,如優撫對象遇到急病看醫抓藥、農忙購種買肥等困難時,他先從家中拿錢墊付;家里實在沒錢時他就用自己那幾百元的工資作抵押,到信用社貸款,利息由我自己支付,每年貸款少就七八次多時十多二十次,信用社的同志都笑他是貸款老客戶。對此,信用社也專門為他大開“綠燈”:千元以下,隨貸隨放。每年僅貼付的利息都幾百元。農村老齡人群比例還不小,而目前農村集體組織的社會保障能力相對薄弱,單靠自己一個人的力量是有限的,怎么辦?作為一名基層民政干部,他在工作中思考、在實踐中探索…… 優撫對象中老人居多,于是,他首先從此入手。1998年春節前,在走訪璜坊村失散紅軍溫長茂家時,遇上退休回村的教師溫勛賓。原來,溫老師正和村里幾位退休教師、干部商量,想為本村這些在中國革命和建設事業中作出過貢獻的功臣盡一份力。他眼睛一亮,這不就是一條好路子嗎?于是就在璜坊村試點,由這些退休回村的教師、老干部牽頭,以村組干部、共產黨員和本村先富起來的志愿者為骨干,組建了一個擁軍優屬服務組。這些服務組成員與優撫對象中的老人同住一村,他們有什么困難可以及時發現,及時解決。

試點取得成功后,又及時總結,在鎮領導的支持下,1999年初,這一做法在全鎮推廣。兩年時間,田頭鎮擁軍優屬服務網絡延伸到了每一個優撫家庭中,各種規章制度貫穿到每一項優撫活動中,擁軍優屬內容拓寬到每一項生產生活中。服務組織,從單個的民政部門延伸到全社會力量參與;服務內容,從單一的柴米油鹽延伸到家庭生活全過程;服務方式,從單調的經濟補助延伸到日常生產生活各方面;服務領域,從單純重點優撫對象延伸到所有優撫對象。這一 模式被稱為“田頭經驗”,他被邀請在全省雙擁工作會議上介紹經驗,2000年5月,寧都縣委、縣政府批轉全縣推廣,之后,贛州市、江西省和全國“雙擁”領導小組先后發文推廣。 2002年,田頭鎮又以擁軍優屬服務組織為依托,服務領域進一步擴大到所有社會需要幫助的人群,并由此開始探索農村社區建設的新路子。

廖長春廖長春正在自己興建的果業基地,向板栗種植戶退伍軍人溫建國了解果業生產

人一輩子做一件好事并不難,難的是一輩子做好事不間斷。二十多年來,廖長春獲得過80多項榮譽,1990年、1993年兩度被評為“全國學雷鋒先進個人”,1999年獲“全國尊老好兒女金榜獎”,先后當選為贛州市政協委員、寧都縣政協常委。在這些榮譽的背后,他也經歷了坎坷與艱辛,有一段時間,還不被人理解。一次他帶學生到山上為孤寡老人砍柴,返回時,拖拉機翻入山坑,廖長春自己摔斷了腿,幾個學生也受了傷,一起住進了醫院。這一下,積累多年的矛盾爆發了。家長埋怨:“你帶孩子做好事我們不反對,但出了事這怎么辦。” 有人指責:“你自己要出風頭,不要帶著孩子受罪!” 甚至有人還譏諷:“做好事不要命,神經有問題。” 妻子也來氣:“做好討煩惱,自找苦吃。” …… 他躺在病床上暗自流淚:做好事怎么也這樣難啊!煩惱時他也曾捫心自問:這樣做究竟為了什么?

到1999年,他們一家老少6口還擠在兩間60平方米的土坯屋里,當時,這樣的房子在田頭鎮已很少人住了。就是那年,兒子找了女朋友,到了談婚論嫁時,兒子輕聲問他:“新房布置在哪里?”廖長春一下愣住了,很久之后才搖了搖頭。第二天,兒子南下打工去了。這一晚,他獨自一人關在屋里喝酒,夜深人靜酒酣,禁不住放聲大哭。說實話,他不是沒有機會,也不是沒有能力過上較富裕的日子,他那些發了財的學生,也有請他一起去做生意的,但他沒有去,也有邀他一起去合伙辦廠的,但他拒絕了,他不是不喜歡錢,他也不是不想讓自己和家人過好日子,但他有他的人生追求。他常常想起,當自己受傷住院時,曾經幫助過的那些孤寡老人們來了;他帶的那一屆屆學雷鋒小組學生來了;關心他的各級領導來了……醫護人員和同室病友都感嘆,一個民辦教師住院,怎么會有這么多的人來探望?他常常想起,溫羅生老人屋邊的那道堤,第二年,村里加固了河堤,羅生的屋再不會進水了,但村里人都說不要拆掉那道堤,村民們都說,這不僅僅是一道堤,它更是一座架在黨和政府與老百姓心間的連心橋啊!想起這些情景,聽到這些話語,作為一名普通的共產黨員,有什么比這更值得欣慰的呢。在通往大塘村的公路旁,有一片郁郁蔥蔥的松樹林,這是廖長春帶領他的學雷鋒小組成員種下的。

如今,小小樹苗已經長成參天大樹,種樹人也風華正茂。現任白沙村完小校長的黃軍,是第一批學雷鋒小組成員,回憶往事,他感慨萬分:“剛開始,我也不怎么理解小學生為什么要學雷鋒?后來在幫助老人割稻子,看到老人臉上綻出的笑容,聽老人稱贊社會主義大家庭的溫暖,我才真正領會到廖老師所說的,人都回有老的時候,需要人人伸出援助之手,幫助他們渡過難關這一意義。” 現在,黃軍和當年的廖長春一樣,在學校把學雷鋒活動代代相傳。寧都縣人民醫院婦產科主任溫升華,也是當年的學雷鋒小組成員,回顧自己成長的歷程深有感觸:“廖老師組織我們學雷鋒做好事,看起來事小,但讓我們從小就懂得怎么樣做人,做怎么樣人。” 十年樹木,百年樹人。每次經過這片樹林,廖長春總要停一停,看一看,因為,這里飽含著他太多的心血和無限的追求。