我們中的大部分人都曾被鏡頭記錄過。

百天照、證件照、結婚照、生活中各種各樣的日常留影……

但我們不知道的是,在一些山區、那些經濟并不發達的地方,有一群人,他們鮮少擁有屬于自己的照片。

他們的生活無聲無息地流淌著,不曾被記錄下來。

“等不來,靠不來,只有干出來!”

寧生民今年60歲了。

在他20多歲時,一次意外受傷之后沒有及時醫治,耽誤了治療時間,最終只能截掉了整個左腿。

此后的40年歲月里,這個男人用獨腿撐起了生活,耕田挖地、付出了別人多十倍百倍的辛勞。

如今,寧生民有了一個六口之家。小兒子在外務工,大女兒已經出嫁,生了兩個兒子。妻子長年重度風濕性疾病,一年的時間里有半年只能臥床休息,無勞動力。寧生民獨自起了所有,在田里時,他無法像普通人那樣耕作,有時候甚至得趴在地下,用整個身體參與勞動。

生活艱苦,但他卻樂觀向上,只靠一條腿支撐起家里的一切,土地無一處荒廢。他最常說的一句話就是:等不來,靠不來,只有干出來!

為他拍下這張照片的,是公益攝影師馮爽。當時,他來到重慶彭水縣新田鎮馬蜂村采風,村支書告訴他,這里有一個獨腿高位截肢的殘疾人,他的故事可以去拍拍。

馮爽跟著社工向寧生民家走去,隔著很遠的地方,他就聞到了空氣中傳來的臘肉香味。順著香味摸過去,馮爽在廚房里看到了一個和自己年紀相仿的中年男人,他拄著雙拐,身邊正煮著一鍋噴香的臘肉。

男人轉過頭,馮爽按下快門,定格了這個燦爛的笑容。

聊天中,馮爽得知,寧生民和自己是同齡人。他問寧生民:“都這種情況了,為什么你還這么愛笑呢?”

“說實在話,生在這個環境里面,你只有往前走,只有去不停地去奮斗啊,去做呀。沒有其他的辦法!人嘛,生存是第一位的。”寧生民回答道。含著眼淚,馮爽拍下了這組照片,他驚嘆于這個和他年紀相仿的男人,竟然有如此強大的意志力。

回到家后,他把這組照片發在朋友圈,感嘆道:面對生活的不公,堅毅往前走,讓生活多一份陽光!感動中的拍攝,真心為身殘志堅的寧生明點贊!

透過鏡頭,留守老人和兒童看到未來

這樣令人感動的照片,馮爽拍過很多很多。他出生于一個攝影世家。小時候,舅舅酷愛拍攝三峽風景,每次他采風歸來后,都會和家里人分享他拍攝的作品。巫峽、大寧河的壯美風光,至今烙印在馮爽的腦海中。

2018年,馮爽進入了“準退休”狀態,工作清閑一些后,他又重拾青少年時期的愛好,用相機記錄自己的生活。朋友對他說:你這個人精神這么好,不干點事兒怎么行啊,不如發揮發揮余熱,做做公益。就這樣,遇見寧生民之前,馮爽已經在公益攝影路上走了3年。

前年,馮爽到奉節縣公平鎮參與一個公益項目的落地。當時,一行人來到了鎮上,用三天時間跑完了十多個村小(鄉村小學)。馮爽和志愿者們發現,現在的村小分布很廣、校舍修建得很好,但是學生卻很少。

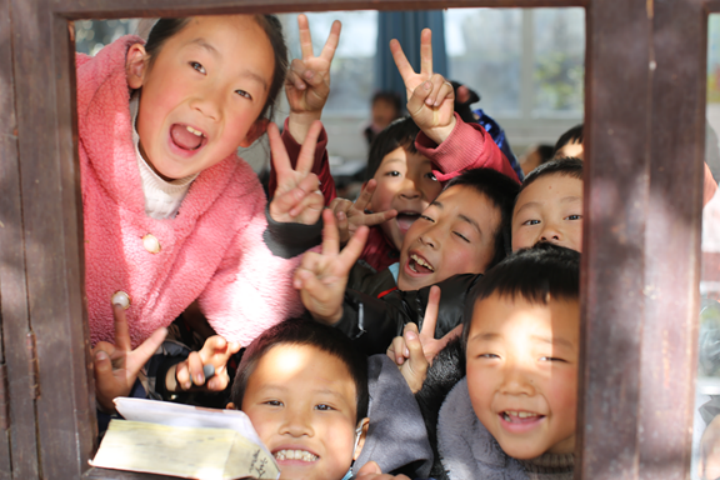

這一天中午,他們來到了紫霞村小。學校在一個高山上面,從幼兒園到小學,加起來不過四五十人。志愿者們帶來了一些健康盒子,里面有給小朋友們提供的衛生用品,包括香皂、牙膏、小內褲,都是孩子們日常用得上的消耗品。東西搬上山之后,孩子們全都圍過來看,對眼前這些新奇的物件更是聞所未聞。一些孩子開始打聽:“這些東西給誰?”“這些叔叔阿姨又是誰?”

馮爽來不及多想,拿起手中的相機就按下了快門。就是這隨手一拍,沒有任何構圖和測光,把孩子們生動的表情記錄了下來。這就是大山里可愛的孩子們,渴望看到山外世界的孩子們。馮爽說,攝影師有時候講究眼快手快,他抓住了這個瞬間,拍了之后連自己都覺得很震撼。

還有一次,馮爽跟著志愿者去到彭水一個叫周家寨的地方,發放關愛物資。社工在山上走家串戶發慰問品,馮爽就轉到旁邊的一棟房子里面。當時,天色已經有點晚了,一個老奶奶正在廚房里在做飯,旁邊的老爺爺正在跟她聊天。兩人一邊聊天,馮爽就就悄悄地進去,在旁邊拍下了這張照片。

廚房雖然簡單樸素,但是很干凈,老人家的笑容更加真摯自然。

后來,馮爽又請他們在家門口拍一張合影。他對爺爺說:你把他手搭上去,放在奶奶肩膀上。爺爺不太好意思,遲遲不肯抬手。馮爽走過去,親自把爺爺的手牽著,搭在了奶奶的肩膀上。爺爺用當地方言說:“你這是要結婚了嗎?”

馮爽把這張照片洗好了送給他們留作紀念。他問兩位老人家:你們上一次照片是什么時候?馮爽這才知道,這兩位年近80歲的老人,只有結婚時照過照片,后來就再沒有機會合影了。

他開始思考,對留守老人的關愛,絕不應該僅僅送來一些物資而已,他們的精神世界也需要被照顧。

為他們留下紀念,讓他們的回憶有所寄托,也是很重要的工作。

4年來,馮爽背著相機走遍了重慶幾乎所有區縣,爬坡上坎,記錄下鄉村老人、兒童好奇的臉。 通過他的相機,更多留守老人、兒童的真實現狀,被更多人看到了。

每3個重慶人,就有1個為公益出過力

馮爽為寧生民拍攝的那組照片,后來被社區、政府、當地的媒體廣泛傳播。新京報也得知了這個故事,過來采訪了他。一經報道,寧生民的故事被更多的人了解,也有越來越多的公益組織聯系了他,想要幫助他改善生活。

寧生民有一個不為人知的手藝——竹編。政府和媒體幫他把這門手藝包裝起來,通過朋友圈的形式傳播出去,銷量十分可觀,現在已經成了他另一個很重要的營生。

后來,彭水縣組織了非遺項目表演,還請寧生民現場表演竹編,一場1000塊,他的經濟收入正在迅速提升。

命運就此改變,一切都只因為一張小小的照片。

他們都是最普通的人,有些人甚至一輩子也沒有離開過這座大山。馮爽為他們拍攝的照片,也很可能是他們人生的第一張照片。而正是這些照片,讓大山里的人們被看見,成全了更多公益善舉的推進。被看見、被記住,從而被改變。

除了去山里給孩子和老人們拍照,馮爽還參與了“99公益日”的多項捐款。平時親戚朋友的聚會上,他總會講起照片里那些關于大山的故事,號召身邊的人都加入到“月捐”項目來。他對家人說,每月拿出幾十塊錢用于公益,對很多人來講真的不算是大開銷,也就是少抽一盒華子、少喝一瓶酒、少買一件化妝品的事而已。

“這正是印證了那句話,公益不是一個人做多少,而是更多的人做一點點。”馮爽說。

去年5月20日,馮爽受邀參加了在重慶召開的2021中國互聯網公益峰會。在峰會上,聯合國駐華協調員Siddharth Chatterjee(常啟德)做了一個生動的比喻:“距離實現2030可持續發展的目標,還有不到10年的時間,我們需要用深圳般的速度和重慶般的熱情來達成這一目標。”

這樣講并非毫無根據。重慶,這座愛心之城、公益之城、志愿者之城,近年來不斷涌現愛的力量和善的舉動。2020年99公益日期間,重慶共有1186萬人次參與捐贈,共募得3.28億元善款,這些數據的背后,重慶的募捐總額和捐贈人次均居全國第一位。

同時,重慶也是騰訊公益平臺上連續5年籌款額和籌款人次都排名前十的城市。

這樣的成績,皆由這里一個個熱心人一點一滴積累而來,自然也和這里的人們快意恩仇、濃烈直爽的性格有關。有句話很流行:每三個重慶人,就有一個人“扎起”公益。“扎起”在重慶話里,是支持的意思。

這個“行千里致廣大”的山水之城,孕育了一群熱情開朗、豪放、樂于助人的人們。濟世救困,從來就是這里的傳統。

2022年,“鄉村振興·重慶專場”公益嘉年華再次選擇從山城出發。作為曾經濟困捐贈總額超越北上廣、登頂全國第一的重慶,這個互聯網公益的優秀樣本實至名歸。

相信“鄉村振興·重慶專場”,將會成為全國標桿,讓更的人有機會了解公益、參與公益,讓公益文化普及更下沉、更親民、更低門檻、更接地氣、更強參與。

通過互聯網,公益的善舉理念,會從重慶出發,播撒向更多的地方。