| 2006年06月12日 星辰在線-長沙晚報 |

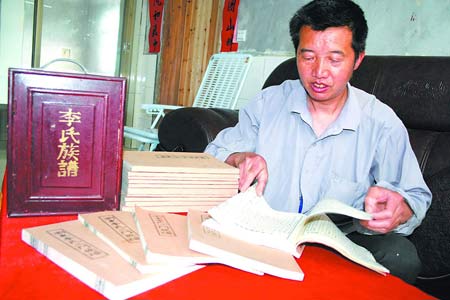

李氏家族成員正在翻看厚厚的族譜。吳文峰 攝  李氏家廟正面 |

李世民后裔竟然飄落至瀏陽!600多年來,他們在這里繁衍生息,留下了大量豐富而極具歷史人文價值的文化遺存。據悉,此事已引起了市文化部門的高度重視,市文物局還將進一步對這支宗族的歷史進行考證,并在當地進行詳細文物調查。

曹王后裔避難遷瀏

這支大唐王室后裔來自何方?又有著怎樣的歷史淵源?

李姓素有瀏東第一大姓之稱,人口達2156人,常住人口約占白沙全境總人口的15.6%,其中絕大多數人口分布在三溪、獅口、黃花洞、黃泥坳、千秋段一帶,此地所遺留的眾多歷史遺跡也均與這個家族相關。李氏宗族《瀏東李氏三門族譜》揭示,該族為明朝時期從江西遷移而來。

族譜上稱,瀏東李氏為唐太宗李世民十四子曹恭王李明后裔。據《新唐書》記載:曹王南封任蘇州刺史時,武后以“坐與庶人賢通諜”為由,將其降封零陵王,徙于黔州,都督謝枯挾旨逼脅,令自殺。唐建中三年(782年),唐德宗李適封李明玄孫嗣曹王李皋為洪州刺史(治所在豫章郡,今江西南昌一帶)、江西節度使。

唐代詩人皎然《送李喻之處士洪州謁曹王》詩云:“獨思賢王府,遂作豫章行,雄關廬霍秀,高秋江漢清。”可佐證曹王后裔居江西豫章。傳到仲素公,李氏遂分支遷義寧州武鄉(今江西義寧),后旋遷該州河塘開基,以致時有“河塘湖格三千尺,仲素岑樓五丈高”之諺。

族譜記載,明洪武初年,朱元璋以當年與陳友諒爭戰江西,贛民曾資助過陳友諒為由,對贛民重稅殘殺,仲素公六世孫貴斌公為避難遷居瀏東。自此,大唐王室分支開啟了在瀏東大地600余年的滄桑歷程。

經考證,《瀏東李氏三門族譜》上的記載與《新唐書》和其他歷史資料都吻合,專家認為,基本可確定瀏東李氏三門為唐王室后裔。

瀏東李氏三門人才輩出

“瀏東李氏三門”遷瀏始祖貴斌公入瀏境始居千秋段,后旋徙黃泥坳,就黃泥坳“巨門土星”之地筑室而居。經三代艱辛創業,家業日大。遂派分華四公于濠溪坑口,芳六公于黃花洞,岳八公于黃泥坳創立門戶,始有“瀏東李氏三門”。

數百年來,瀏東李氏重教尚武,愛土愛國,人才輩出。明嘉靖年間,宗伯公以文章致通,授翰林院編修;明永樂年間,襄敏公抗擊倭寇戰功卓著,官拜南京兵部侍郎;清代以來,瀏東李氏家族以文治武功致仕者不可勝數。

李氏宗族聚集地與湘贛交界的橫山、上莊毗鄰,這里山多隘險,素為兵家必爭之地。因此,明清時期的許多戰事,都留下李氏宗族活動的相關遺跡。族譜上記載:清咸豐二年秋(1852年),江西義寧州發生匪亂,明云公李從瓏奉邑侯趙諭辦鄉族團練,以御鄉亂。三、四年,粵匪陷江西義寧之銅鼓,幸邑侯袁檄諭從瓏飭練千秋團勇防守橫山界解嚴,敘功賞給六品頂戴。六年春,粵匪由銅鼓兵犯瀏陽。從瓏再守橫山界,二月至四月屢戰屢捷,斬首十余級,威震瀏東,后功加五品藍翎。今處湘贛交界的橫山關門、上莊古城墻都留下了瀏東李氏子孫鎮邦建功的印跡。

特別是上世紀20年代的大革命時期,瀏東李氏一族為追求革命真理,積極投入愛國救亡運動,為支持中國革命并最終取得勝利作出了重要貢獻。據《白沙鄉志》記載:1926年3月,共產黨員李玖銘、李鴻翼等李氏宗族子弟在大圍山書院成立了中共瀏陽第一個黨小組,從事革命活動。1927年9月11日,毛澤東率領中國工農紅軍第三團自江西銅鼓出發,沿千秋段、黃泥坳、黃花洞到達濠溪,李氏家廟成為當時秋收起義中華蘇維埃的臨時駐地。

進一步查證發現,其間參加秋收起義部隊的李正玖還擔任了中國工農紅軍第一軍第一師副師長,后來擔任廣西壯族自治區第四屆政協副主席的李同文(原名李承烈),同是當年參加工農紅軍的老戰士。僅大革命時期有稽可考的,瀏東李氏宗族子弟就為中國革命事業犧牲了102人。

(通訊員 吳文峰 本報記者 林俊)