“金猴跳澗”奇景重現(xiàn)

“亙古無雙勝境地,天下第一仙山!”在有道教圣地之稱的鄂北武當山,自古就不僅是仙姑道眾的朝拜之地,更是游人云集的旅游勝境,武當山的動靜八景也早已馳名海內外,而“獼猴獻桃,金猴跳澗”就是動八景之一。相傳,真武大帝在武當山修煉時,就曾在風光無限的逍遙谷一帶誦經修行,伴有黑虎巡山,獼猴獻桃,烏鴉引路。

上世紀中期,由于生存環(huán)境發(fā)生了變化,動八景之一的“獼猴獻桃”逐漸消失。1987年,在省、市林業(yè)主管部門的大力支持下,武當山風景區(qū)在玉虛巖大峽谷猴群經常出沒地帶實施了引猴工程,其后多年,才有49只獼猴被成功引下山。而1999年之后,經過專業(yè)人員精心努力,又有100多只小精靈下山,生活在逍遙谷一帶。

進入武當山門,乘坐上山專車,逆劍河水而上行,不過20多分鐘,就到了武當山逍遙谷,這里就是“獼猴獻桃”之地。順著已有400多年歷史的天津橋下至谷底,然后朔溪流而上一里地,“金猴跳澗”的奇景就呈現(xiàn)眼前,目前這里有100多只獼猴棲身。

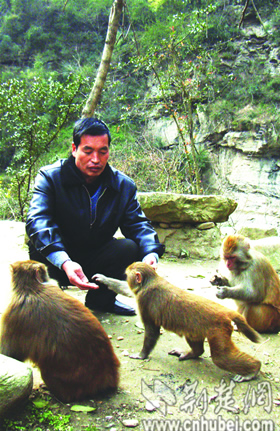

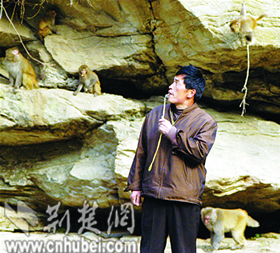

初冬時節(jié),大小獼猴在原始森林巖澗上飛躍蹦跳,這些小精靈們還會采摘野果,獻給管理人員和游客。有游客同獼猴牽手、拍照,它們也毫不驚慌。峽谷中一位臉色黝黑的男子迎著太陽,緩緩揚起了左臂。只見他將一只鐵制口哨塞入嘴巴中,猛地使勁一吹。

“噓——”一聲哨音響過,刀削斧劈的峭壁中,突然接二連三地竄出活蹦亂跳的大小獼猴。獼猴們或結伴牽手,或勾肩搭背相約來到男子面前。男子見猴子陸續(xù)趕到,便掏出事先準備好的玉米,隨手撒向與其朝夕相處的親密伙伴,而這些猴子也已能“善解人意”。

云貴高原尋覓猴蹤

喂猴者,正是被當?shù)厝朔Q為“猴王”的馬云閣,一個地地道道的河南漢子。云貴高原尋覓猴跡

1956年,馬云閣出生在河南新野縣一個普通的農戶家里。

“少說也有五百多年了吧!”說起家鄉(xiāng)人與猴子打交道的歷史,老馬侃侃而談,“當年吳承恩寫西游記的時候,就是在新野當?shù)目h太爺。”

根據新野縣志,吳承恩是桐城貢士,嘉靖年間在新野任職。老馬回憶說,根據老人們的說法,吳承恩到新野的時候當時新野的猴藝已經有所發(fā)展了。后來他當縣令期間對當時的猴文化有所研究,從中得到了啟發(fā),也得到了靈感,為后來創(chuàng)作《西游記》奠定了基礎,通過《西游記》的流傳,也使新野的猴藝猴戲猴文化發(fā)揚光大。

而按新野縣志記載,從吳承恩在這兒做縣令算起,這里的養(yǎng)猴歷史也已經有四五百年了。不過,吳承恩筆下的孫大圣一個跟頭十萬八千里,威風八面,可在新野縣,無論是猴還是耍猴人曾經的日子都并不逍遙。新野縣位于河南省西南部,沙土土壤,土地貧瘠,村民們除了種地沒有任何收入,所以每年才會像候鳥一樣冬去南方夏去北方抓猴、耍猴賣藝。

到了馬云閣這一代,依舊繼承著父輩的“手藝”。18歲那年的冬天,頭一次“抓猴”的馬云閣隨叔叔一起到了貴州。

“轉業(yè)”馴養(yǎng)猴子

“抓猴子可是個苦活!”他們一行12人來到云貴高原一座人跡罕至的山上,連續(xù)尋找了數(shù)天才找到猴群的蹤跡。經過多天的觀察,馬云閣他們發(fā)現(xiàn)了一個猴群經常出沒的山頭。將山頭團團圍住后,馬云閣和同伴們將一個木制的籠子放置到了山頂。接下來的活,就更讓第一次抓猴的馬云閣難以吃消。

“基本上都是早上5點起床,晚上8點多才下山!”此后的10多天里,馬云閣和同伴們開始逐猴———每人把守一個制高點,防止猴群脫離視線,將猴群的活動范圍逐漸縮小。而另一方面,馬云閣他們又開始給猴群喂食,并努力讓猴子們習慣于人們的喂食,進而逐漸將猴群引導到籠子附近。直到這些貪食的小精靈,循著猴食進了籠子,大伙這才關上籠門,躡手躡腳地靠近籠子,然后伸手捏住猴子的腦袋。這時,剛剛還活蹦亂跳的猴子頓時變得老實巴交。

就這樣起早貪黑,一個冬天下來,可以抓到上百只猴子。“第一年的時候,我分到了五六只猴子!”一個冬天下來,馬云閣也有好幾百元的收入。

此后的馬云閣,就仿佛是和猴子結下了不解之緣,30多年下來,幾乎總是在和猴子打交道。

“那些年,抓猴子純粹是為了維持生計!”不過,回想起這些過去了幾十年的往事,馬云閣十分感慨。“轉業(yè)”馴養(yǎng)猴子

抓猴也很有講究,稍不注意,或許一個冬天的努力就泡湯了,還得賠上來回的路費。

有一年冬天,馬云閣和幾個老鄉(xiāng),在安徽大山里幫一家動物園捉猴子。才去的時候,那邊天氣也好,但不久就開始下雪,加上工具出了問題,整整兩個月他們也沒有抓到幾只猴子。那年的春節(jié),幾個人也只好在山頭過年,回去一算賬竟然賠了200多元。“那都是老婆養(yǎng)豬、賣豬湊回來的本錢啊!”

但風里來雨里去的,老馬也就對抓猴子越來越在行了,可以說是遠近聞名的能手了,逐漸有了自己的一些獨門絕技。

“比如,最開始的時候就不能抓猴王,也不能驚了他們,不然所有的努力都白費了!”為什么?老馬解釋道,眾多猴子聚集在一起,全靠猴王,如果把猴王抓了,猴群也就“樹倒猢猻散”了;而只要猴王不受驚,其他的猴子就可以一只一只地手到擒來。

“老工具很多也不行,自己一琢磨就改進,很有成就感!”回憶起這些事情,老馬就會有些興奮,然后習慣性地點上一支香煙回味。老馬說,以前抓猴用的就是木圈,有一年到貴州去,每次猴子進去了,但由于空隙太大又跑了。“后來一看老辦法不行了,我就不用木制的圈了,而改用網了!”

有了這個想法,接連三個冬天,老馬都要到貴州的深山去,試驗用網改成的工具。“后來,我就把一丈見方的網埋到地面,猴子一到網中間,把上面的竹竿一收,不管幾只猴子都能網住,從來沒有放空過了!”

正當老馬對抓猴越發(fā)在行的時候,國家開始對猴子進行保護。這下,一到冬天農閑老馬就“失業(yè)”了。

“猴群其實跟人差不多,也是有感情的,就像每個家庭一樣,只要聽到母猴的聲音,無論多遠,小猴子都會聽話地跑過去。”從內心來說,這么多年和猴子打交道,老馬已經深深地喜歡上這些可愛的精靈。在猴群那里,老馬甚至能感覺到不少的親情。有時候農忙的時節(jié),在家鄉(xiāng)平原勞作,但心里還是會惦記著深山里的猴子。

于是,他開始和村子里的不少人一樣,開始幫別人喂養(yǎng)訓練猴子。1990年,為了協(xié)助科學院搞研究,馬云閣在福建廈門住了半個月,專門在武夷山觀察馴養(yǎng)猴子。而此后,他馴猴的足跡也可以說是踏遍了半個中國,四川的都江堰、長江三峽、湖北的巴東、江西很多深山都留下了他的足跡。棲身武當7年為引猴

棲身武當7年為引猴

在全國各地漂泊上十年后,1999年,武當山旅游局副局長徐耀進將馬云閣從河南老家請進了武當山。

此前,武當山風景區(qū)在此實施了“引猴工程”,成功地將49只獼猴引下了山。然而,長年累月獨自生活在武當山脈,許多馴養(yǎng)師都難耐孤獨與寂寞,相繼離開了這里。

1999年,最后一任馴猴師,也是老馬的一位老鄉(xiāng)離開了武當山。他找到當時已經小有名氣的馬云閣說,你去那里吧,你肯定能行。就這樣,老馬帶著自己對猴子的喜愛,上了武當山。當時的引猴工程是徐耀進親自抓的,光是啟動經費就有3萬多元,這讓馬云閣有些興奮但也備感壓力。

當時,逍遙谷猴子不多,只剩了不到20只。而馬云閣也是單槍匹馬,除了逍遙谷的一座鐵皮房子,他也只能與猴為伴。來了之后,馬云閣先到山上轉了幾圈,發(fā)現(xiàn)這里猴群資源豐富,心里才有了幾分把握。然而,徐耀進給老馬的目標是要把猴群限制在相對固定的逍遙谷,以便游客觀賞。這就不同于抓猴可以圈養(yǎng),這里就是一個山谷,無遮無擋談何容易。

但多年的抓猴經驗,讓老馬拿出了一套“四步馴猴法”:第一步,給甜頭。在猴子喜歡出沒的地方,放上玉米、花生之類的食物,誘猴習慣來此覓食。第二步,老馬戲稱為“領導和群眾見面”。慢慢地從暗處走出來,讓猴們知道來人并非要加害于它們。第三步,發(fā)信號放食。老馬給群猴放食時,都吹哨子,不同猴群之間,哨子的吹法不同。猴們很快便習慣了老馬的信號。馴猴走過了頭三步,第四步便水到渠成。然而實施起來,也并不容易。

“光是讓猴子形成吃食的習慣,就花了20多天!”剛開始,猴子怕人見人就跑,老馬只能在清晨5點左右上山,在猴子經常出沒的地方偷偷地放上食物。慢慢的老馬開始老遠地出現(xiàn),嘗試和猴子建立信任關系。直到20多天后,老馬才和猴子和平相處,猴群一聽到老馬撒食物的聲音,就從樹林里竄出來了。

2個月后,老馬才第一次見到猴王,頓時就感覺成功了一半。“當時就是你瞅瞅我,我瞅瞅它,還不能直接看他眼睛!”當時,老馬絲毫不敢得罪這個猴王,稍不小心,2個月的努力就會功虧一簣,好在猴王似乎沒有敵意,沒有多久老馬就和他成了“朋友”。之后的半年多時間,老馬每天都要上山,不管下雨下雪,他都要去喂食,也逐漸地把食物往靠近逍遙谷的地方撒,2米、5米地移動。

“把猴子引下山,也就是300米的垂直距離,卻花了我整整半年時間。”第一群猴子引下來,花了半年多時間,慢慢的就有了第二群猴子。而過了兩年之后,逍遙谷內已經聚集了100多只猴子。引猴工程獲得成功,逍遙谷終于成為游人生態(tài)游、探險游的最佳去處。人與猴的和諧之道

人與猴的和諧之旅

如今,武當山上金猴跳澗的美景重現(xiàn),上百只獼猴在馬云閣的精心馴化下,乖乖地按他的哨音招之即來,揮之即去,在峽谷中懸掛的鐵梯上自由飛躍。不僅如此,獼猴們還能按照馬云閣的指揮,跳到游客懷中合影留念。

這其中飽含了馬云閣多年的心血,更重要的是經過多年的保護,武當山為猴群等野生動物提供了一個良好的生態(tài)平臺。過去,當?shù)赜嘘P部門也曾出現(xiàn)不按法律程序辦事、盲目捕捉獼猴的事情,不過,近年來景區(qū)逐漸引導居民下山,避免了人與野生動物爭地的情況。據武當山林業(yè)部門介紹,武當山擁有天然林20余萬畝,生態(tài)資源完好的森林內分布有大小猴群16個,獼猴總量多達數(shù)千只。隨著猴子的增多,猴子的“家”顯得相對狹小,為此當?shù)赜嘘P部門已退耕還林4000多畝,并投資280萬元種植各種樹木。而猴群活動相對集中的太子坡一帶的39戶居民,也皆已搬遷。

猴子又現(xiàn)蹤幽谷高崖之間,隨著數(shù)量的增多,人們也在考慮將如何對待它們。隨著猴群與游人相處時間加長,猴子會不會見人不畏伸手乞食,甚至使用無賴手段向人強索食物?人們與猴群可以和諧共處嗎?

引猴這么多年,當?shù)赜嘘P部門和老馬都在思考這個問題。老馬說,人與野猴和諧相處,在很大程度上取決于人類自己的誠意。獼猴通人性,非常聰明,但有時也很狡猾、頑劣。猴子的某些行為是人造成的,因為有人喂了猴子,猴子才認為人應該給它們食物。有人欺負過猴子,會使猴子的心里產生恐懼,還會把這種恐懼傳遞給同伴,使猴群疏遠人類,并產生敵意。有人惡意逗弄猴子,會引起猴子的反感,猴子往往會轉而攻擊周圍較為弱勢的游人,尤其是一旦積累了跟人斗爭的“豐富經驗”,猴子可能會沾染上一些人類的惡習,用來對付人類。這些,也都是人們在與猴群打交道過程中,不得不考慮的問題。

30年間,猴群成了國家的保護動物,馬云閣也從一個抓猴高手,轉變成武當“猴王”。這是一個人與猴和諧相處的典范,而下一步,留給人們去思考去探索的或許還更多。

來源:楚天金報