智珠寺和嵩祝寺內私設會所客人竟可坐龍椅

佛協出租寺廟迫于文保壓力?

2013年初,一則“市級文保單位嵩祝寺及智珠寺變身高檔餐飲會所”的消息使這兩座“寺廟會所”聲名大噪。同年7月,北京青年報發布新聞《北京兩座600年古剎變會所被曝光半年仍在營業》,報道針對“寺廟會所”現象直接問責相關文物部門。佛教界則指出除了當前現狀外,還應追溯“寺廟被占長期未得歸還”的歷史原因。

然而,人們把此事當成單純文保問題或佛教權益受損問題時,新華社最新的報道卻牽扯出另一條線索:故宮附近“神秘”會所,不僅存在文物局違規投資的問題,市佛協也有“寺產尋租”的嫌疑。

報道中北京市文物局稱,嵩祝寺及智珠寺經營活動不歸其管理,文物局只負責監督管理寺內文物的保護修繕。從佛教界了解到的情況是,兩寺的寺產目前歸于北京市佛教協會名下,是佛協管理的宗教房產。從現狀來看,兩座寺院并沒有僧人住持并開展宗教活動,屬于未作宗教活動場所使用的佛教寺產。

據調查,2007年,為解決歷史建筑保護與修繕問題,北京市佛教協會與此前占用該處房產的企業,參照“誰修繕,誰受益”的文保政策,與部分企業簽訂租賃協議,轉讓兩寺使用權進行“保護性使用”。

租賃方在“保護性使用”時,將此佛教資源長期用作高檔會所,經營餐飲、住宿等商業活動,并以“保護”之名對寺院進行修繕和改造。

顯然,由于所屬權和使用權混亂,造成寺廟會所管理真空。文物部門以不擁有產權、只負責修繕為托辭,在會所非法營業被曝光后可以遠觀。而佛協雖然擁有寺院產權,卻遵循“誰修繕,誰受益”原則,與企業簽訂租賃協議,轉讓宗教活動場所使用權。

貴陽佛協也有隱情?同名會館直通寺院

令人堪憂的是,佛協從事寺產尋租,北京并非孤例。遠在西南的貴陽市佛協也有作為。

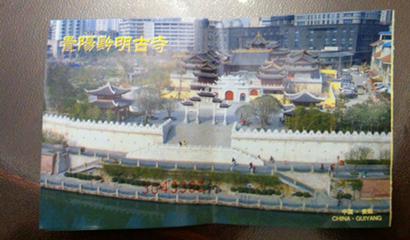

近日,有信眾發現,貴陽市黔明古寺山門邊,一家冠以“黔明會館”的機構正在裝修,準備營業。

黔明寺位于貴陽南明河畔,始建于明末,是貴陽市最重要的佛教寺院。抗戰期間,虛云長老和太虛大師都曾在黔明寺講經,《海潮音》月刊曾一度遷至此處發行。如今黔明寺還是貴州省佛協、貴陽市佛協辦公所在地。

2006年,黔明寺修復工程竣工。當時的寺院山門外是一圈明黃色圍墻。

現在部分黃色圍墻已經拆除,并被一排臨街店面替代。據了解,其中一側的店面已被掛上“黔明會館”的商牌,會館內部正在緊鑼密鼓地裝修。

而這排與寺院建筑連為一體的店面二樓就是貴陽市佛協辦公室,店面一側有小門直通寺院內部。

佛協樓下就是會所,這事對于周圍街坊早已不是秘密。黔明寺內法師和佛協工作人員都承認,這排店面屬于佛教寺產,并且早已出租。而寺院周圍商家也都知道這排寺產在幾年前就租給富商作酒吧。后來,商家為了避風頭,將酒吧改建為會館,便呈現出現在的樣貌。

如果說北京佛協出租的智珠寺和嵩祝寺是鉆了寺院屬性和管理權不清晰的空子,那么黔明寺的寺產在僧團眼皮下,公然被佛協出租給商家用作奢靡聲色的經營。且不論信眾對此的看法,僅是過路行人和游客,便已紛紛側目搖頭,寺院周圍商家小販更是長期對此微詞不斷。

寺產能不能出租?

在中國,佛協不是普通的民間組織,而是宗教性質的社會團體。佛協有權管理佛教寺產,并不等于可以對寺院十方常住進行直接代言和違規動用。寺院無論有沒有正常開展宗教活動,都由十方信施所成就,屬于十方三寶物,并不是普通的、可供隨意租賃和交易的房產。所以,佛協和寺院對于寺產的管理權,與普通公民及團體擁有房屋使用權有著根本區別。

在漢傳佛教的戒律中,常住物有四種,寺產房舍屬于其中的“常住常住”,只能由僧團自行受用,不得分用,不得轉賣,也就是說使用權只限于僧團。如將寺產擅自分賣,便是盜用常住。

自古以來,常住一茶一米,乃至房舍,皆是十方信眾廣行布施、供養三寶所得。對于佛弟子來說,供養三寶財物是解脫之道的基本福田。由供養三寶,福德因緣才能增上,智慧資糧才能積累,眾生才能穩固而持續地通達解脫之道。十方信眾的每一分供養都蘊含著深遠的解脫期許,寄托著重大的信仰訴求,都不是頭腦發熱、投機取巧所做出的盲目決定。戒律中規定,寺院常住物,但有侵損,即名盜用,乃至以不凈心私用、盜用、挪移、借用一絲一毫,其罪過都極為深重,因此,不能將寺產轉租俗人,更不能由商家用作經商謀利。