本報吉林市電 魏秀蘭是一名已被判“死”刑的宮頸癌晚期患者,臥病在床的她決定捐獻自己的遺體和角膜。

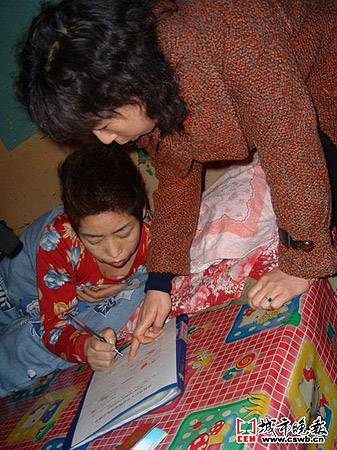

2月25日,魏秀蘭拖著重病的身體在遺體和角膜捐獻協議書上鄭重簽下了自己的名字。吉林市紅十字會志愿者工作站站長甄一霏告訴記者,魏秀蘭和她的雙胞胎女兒租住在龍潭區一個棚戶區的偏廈里。

推開一扇透風的破舊木門,記者在一個不足7平方米的漆黑小屋里見到了魏秀蘭。她看上去十分虛弱,因為病痛,她連呼吸都變得十分困難。她告訴記者,去年9月份,她被確診為宮頸癌晚期。確診后,醫生曾認為她還能活三個月,最多一年。

得知自己時日不多后,魏秀蘭覺得應該利用好每一天,她等病情稍稍穩定就重新回到清掃的崗位上。魏秀蘭的家里只有鎮痛藥,只有在她實在忍不住痛苦的時候才吃幾片。一家三口目前靠低保維持生計,她舍不得也買不起昂貴的止痛藥。魏秀蘭說,為了貼補家用,大女兒每年寒暑假都要到飯店打工賺錢。

當記者問起魏秀蘭為什么要捐獻自己的遺體和角膜時,她表示,年前從《城市晚報》上讀到關于吳珊的報道后,她輾轉找到甄一霏表達了自己想捐獻遺體和角膜的意愿。她想為社會做點什么,十幾年來,她獨自帶著雙胞胎女兒過活,如果不是得到社會的關愛,她和雙胞胎女兒怕是連個棲身之所都沒有。現在一家三口全部享受低保金,每年年底的時候,街道還會送來大米、白面、豆油等,大女兒還能在學校上學。

甄一霏告訴記者,志愿者工作站正在積極為魏秀蘭聯系醫院,想幫助她減輕病痛,另外借此機會做肝功檢查,為將來角膜捐獻做前期準備。

編后因為愛光明永遠在

“身體發膚,受之父母,毀之不孝”,很多人被這種傳統的封建思想所束縛,對死后完整入土有種堅持,一種在精神層面近乎固執的堅持。這種堅持在科學的角度來看非常可笑,但正是這種堅持讓我們的遺體、角膜捐獻工作進展得非常緩慢,這種思想在社會中的力量要遠遠大于科學。

“社會給我們辦了低保,幫我孩子上學,我應該做點什么。”這就是清潔女工魏秀蘭簡單的想法,她只是想對幫助她的社會說一句謝謝。

其實,我們應該對魏秀蘭說一句謝謝,正是由于魏秀蘭們的存在,讓所有等待光明的人有了期待,讓他們在等待光明的時候,心中充滿了希望。

因為愛,光明永遠在!(姜迪)記者 李靜報道/攝