眾所周知,就直觀層面講,“道”所表述的當然是人行走的“路”。然而,如果從文字構型角度予以追溯,就會發現“道”字乃別有一番意義。

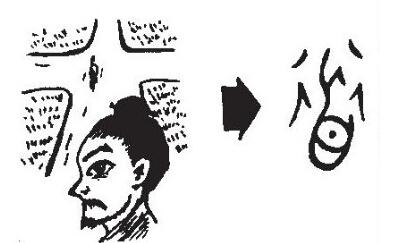

在上古金文里,“道”之字形的外圍是一個“行”字,表征十字路口,中間是“首”字,這個“首”就是腦袋,即先民說的“首級”。

“道”的本義

原來古人打仗,戰敗方的領袖“首級”就被埋在十字路口。此舉有“鎮懾為安”的功用。先民以為,路上存在邪靈等不平安因素,為了化解不平安因素,古人要舉行“修祓”宗教儀式,其具體做法就是將異族人的領袖首級埋于道路交界處,念動咒語,從而產生鎮懾保安效果。日本學者白川靜在《漢字》一書中指出,“道”字的特殊構型所反映的就是這種“修祓”于路的情況。它的內在“平安”意蘊是非常古老的。

奉行大道 即得安泰

春秋時期,老子著《道德經》,對“道”的平安意蘊予以哲理解釋。該書第三十五章謂:“執大象,天下往。往而不害,安平泰。”老子所謂“大象”即“道”,而“執大象”就是信仰大道、奉行大道、固守大道。“天下往”是說圣人奉行大道,天下萬物都歸向大道。

按照《道德經》的說法,天下萬物歸向大道,生靈就不會受到任何傷害。之所以如此,是因為大道是“安平泰”的。“安”當然是安全,而“平”就是太平,安全與太平合起來就是平安,可見老子講“道”的要義就是平安。為什么平安呢?因為作為大象的“道”是“泰”,老子講的“泰”乃出于《易經》之泰卦。該卦之象,下為乾,三陽上升,上為坤,三陰下降;陰陽二氣,流通交感而成和,故謂之“泰”。既然陰陽交合,當然也就平安吉祥。

資料圖

“道安”一詞的來歷

老子關于“平安之道”的哲理論述在后來的制度道教經典里得到進一步發揮。如《元始說先天道德經》第五章稱:“恍恍惚惚,萬物之鬼宅。道行真化,杳冥之靈室。虛無至大,元居道安。”該書將“道”與“安”聯結起來,形成“道安”的短語。

《元始說先天道德經》是在什么情況下提出“道安”概念呢?這個問題比較復雜,如果我們稽考一下“道安”之前的“元居”二字就能夠發現奧妙。“居”字上面是“尸”,這當然與死人有關,“尸”之下的“古”最初意味著用武器與密咒來鎮懾,“古”字上頭的“十”表征武器,而“口”是器皿形狀,先民們在安放死者時要用密咒,將之刻寫于龜甲、樹皮等載體上,收藏于器皿內,再加上石刀之類武器鎮守,這就是“古”的原初意蘊;以“古”置于“尸”下,表示對“尸體”的守衛,此即為“居”的本義,此等意義可以從上文所用“鬼宅”“靈室”兩個詞中得到進一步佐證。毋庸置疑,“鬼”“靈”都是從死亡現象引發出來的。

對此,宋代道教學者李嘉謀在《元始說先天道德經注解》第五章曾經用“元元之妙,一穴其真”予以解釋。這個“穴”字本指墓穴,而“真”字在最初即死者尸體的象形,古人曾經把死亡稱作“歸真”就是此意。聯系這些情況,筆者認為,《元始說先天道德經》所謂“道安”乃是就生死問題而發的,最初是形容死者得平安,爾后則生發出“護佑萬物為安”的意義。

所以,李嘉謀在該書第五章中接著說:“所謂穴者,開物成務之謂也。雖穴其真,而元妙之本,不散不亡,以無象為象,故曰孔容。以無神為神,故曰神帝。虛無至大,雖散為道,然散不失元,故道無巨細,居之皆安。”此段文字既暗示了“道”的原始意義,又展現了“平安之道”的無限妙用。