習近平同志指出:“孔子創(chuàng)立的儒家學說以及在此基礎(chǔ)上發(fā)展起來的儒家思想,對中華文明產(chǎn)生了深刻影響,是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分。”“研究孔子、研究儒學,是認識中國人的民族特性、認識當今中國人精神世界歷史來由的一個重要途徑。”今天,我們對儒學進行創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展,需要把握儒學的發(fā)展歷程和對今人精神的深刻影響。

儒家是春秋戰(zhàn)國時期“百家爭鳴”中的主要代表

中國從原始社會走向文明社會,有一個重要特色:保留了氏族血緣傳統(tǒng)。它反映在中華文化的各個方面,形成了天下之本在國、國之本在家的理念。

公元前11世紀,在中國的渭水流域發(fā)展起來的周人滅掉殷商,建立周朝。周人提出“德”和“孝”的倫理觀,作為當時禮、樂文明的核心理念。

孔子像

在中國的春秋戰(zhàn)國時期,以魯國為中心出現(xiàn)了私學學派——儒家和墨家。儒家開創(chuàng)者孔子是春秋末期的大思想家和教育家。墨子創(chuàng)立了墨家學派。而這一時期出現(xiàn)的道家是兼采儒墨又批評儒墨,春秋末期的老子是道家最早的代表。

戰(zhàn)國時期,中國古代土地私有制有所發(fā)展,土地兼并和勞動力爭奪相當激烈。在這樣的社會變動中,一個叫“士”的階層活躍起來。他們中有些人是從貴族中分化出來,有些人則出身于平民。“士”享有參與政治的權(quán)利,有一部分人專門從事學術(shù)活動。他們受到各諸侯國執(zhí)政者的重視。這樣的社會條件促進了戰(zhàn)國時期學術(shù)思想的繁榮發(fā)展。

最早用“家”來稱呼一個學派學說的,是司馬遷的父親司馬談。《史記·太史公自序》介紹了司馬談的《論六家要旨》,“六家”即陰陽家、儒家、墨家、名家、法家、道德家。司馬遷寫的《史記》一書對孔子進行了高度評價,稱他為“至圣”。司馬遷筆下的孔子是一位對中華文化傳承和發(fā)展作出重大貢獻的“圣者”,兩千多年來中國的歷史和文化史證明這個論斷準確無誤。

東漢時期的文獻整理大家劉向、劉歆父子以及史學家班固認為,先秦時期的思想學派有十家,除司馬談所講的六家外,還有農(nóng)家、雜家、縱橫家,至于在街頭巷尾說故事的“小說家”是否夠格稱為“家”,則有疑義。此外,還有兵家、醫(yī)家。號稱“百家”,是形容學派之多。這些學派都對中華文化產(chǎn)生了深遠影響,而儒家則是其中的主要代表。

“罷黜百家,獨尊儒術(shù)”經(jīng)歷了200多年才定型

公元前221年秦始皇統(tǒng)一六國,在中國建立了以皇權(quán)為核心的中央集權(quán)制國家。但是,秦王朝十幾年就亡掉了。接著建立的西漢王朝,經(jīng)過幾十年的多次戰(zhàn)爭,地方分裂勢力基本肅清,而楚文化、秦文化、齊魯文化等也逐漸匯合。大一統(tǒng)的多民族國家需要主流思想文化。此時,研究《春秋》的公羊?qū)W派經(jīng)學大師董仲舒三次向漢武帝上書,建議“罷黜百家,獨尊儒術(shù)”。

漢武帝建元五年,即公元前136年,朝廷開設(shè)五經(jīng)博士。隨之而來的是,學習儒學成為當時教育文化的大事。到了東漢時期,出現(xiàn)了一些專門傳授儒家經(jīng)典的名師。《后漢書·儒林列傳下》記載:有些經(jīng)學大師授徒講學,聽者往往多至萬人。由此可見,研究儒家經(jīng)典在當時已蔚然成風。

在漢代,對儒家經(jīng)典的闡釋和理解上有所謂古文、今文之爭,還受到所謂“讖緯”的影響。所謂“讖”,是以詭語托為天命的預(yù)言,有時附有圖錄,故又稱為圖讖。緯,是與經(jīng)相對而得名,托名孔子(實際上與孔子無關(guān)),也是以詭語解經(jīng)。

由于對儒家經(jīng)典存在各種不同理解,東漢章帝建初四年,即公元79年,在京師洛陽白虎觀舉行了一次討論儒學經(jīng)義的會議,制定朝廷對經(jīng)書的統(tǒng)一解釋,史稱白虎觀會議,由漢章帝親自裁決。會后史學家班固整理成書,即《白虎通》,也稱《白虎通義》,它將儒學經(jīng)義解說統(tǒng)一起來,以“三綱五常”(君為臣綱、父為子綱、夫為妻綱為“三綱”,仁、義、禮、智、信為“五常”,“三綱”實際上是一種人身依附關(guān)系,孔子沒有這樣說過)作為核心理念。此時距離漢武帝設(shè)五經(jīng)博士已有200多年。可見,“罷黜百家,獨尊儒術(shù)”并非一朝一夕之事。

在中國歷史上,長期占統(tǒng)治地位的是儒家的經(jīng)學,它為尊卑貴賤分野的封建社會政治關(guān)系找到一些平衡點。封建皇權(quán)統(tǒng)治以“三綱五常”為準繩,而民間亦以此作為維系社會關(guān)系包括宗法關(guān)系、人際關(guān)系等等的價值準則。歷代的官方版刻經(jīng)籍、社會啟蒙讀本以及民間鄉(xiāng)約村規(guī)、家訓、家譜,都以“三綱五常”為準則,這使儒學普及到社會的各個階層,取得了明顯成效。今天宣傳儒學,需要古為今用,取其精華、去其糟粕,“三綱”是不可取的。

“新儒學”即宋明理學的產(chǎn)生和發(fā)展反映中華文化的會通精神

唐朝建立后,唐太宗因儒學經(jīng)書章句注疏不同,命孔穎達等人撰《五經(jīng)正義》,唐高宗永徽四年(公元653年)頒行全國。至唐代中期,《五經(jīng)正義》影響逐漸減弱,主要不是此書的立論,而是由于時勢造成,此時的統(tǒng)治階層熱衷于佛教和道教。中國歷史上并沒有出現(xiàn)第二次“罷黜百家,獨尊儒術(shù)”。

唐朝安史之亂后,文人學士們在堅守儒學的同時,廣泛吸收佛教和道教思想。他們居廟堂之高講修齊治平,處江湖之遠則“棲心釋梵,浪跡老莊”。近世學者陳寅恪指出:“南北朝時,即有儒釋道三教之目,至李唐之世,遂成固定之制度。如國家有慶典,則召集三教之學士,講論于殿廷,是其一例。故自晉至今,言中國之思想,可以儒釋道三教代表之”。

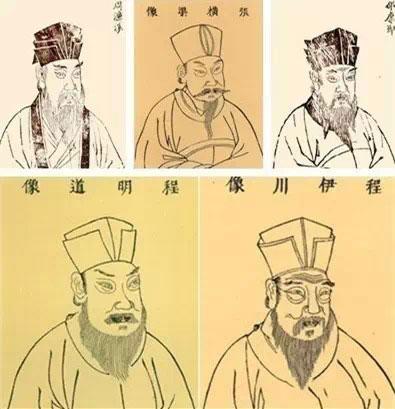

北宋五子:周敦頤、邵雍、張載、程顥、程頤(資料圖 源自網(wǎng)絡(luò))

北宋時期,思想界崛起一代新儒生,他們是周敦頤、張載、程顥、程頤、邵雍、司馬光、呂大臨等,南宋時又有朱熹、楊萬里、陳淳等。他們以傳統(tǒng)的儒學作為思想的基本準則,吸取佛教、道教思想中的理論思維成果,創(chuàng)立了新儒學的思想體系,即理學。

北宋時有皇帝把《大學》《中庸》擇出讓臣下閱讀并加以體會、發(fā)揚,認為這樣才能振興儒學。同時,宋代統(tǒng)治者也重視佛教經(jīng)典,宋太祖開寶四年即公元971年,開始刻印《大藏經(jīng)》。儒、佛、道會通融合,為理學奠基與創(chuàng)立準備了條件。北宋理學家程顥、程頤專門研究《論語》《孟子》《大學》《中庸》,提煉出“天理”理念,形成宋代理學。至南宋時朱熹集理學之大成,以近40年時間撰《四書章句集注》,將三教(所謂“三教”是通常用法,儒是教化,而佛、道才是宗教)統(tǒng)一在以儒學為主的思想體系里,影響了元、明、清三代。

這里不能不提到:“新儒學”構(gòu)成較為復(fù)雜,以往對其中的“關(guān)學”學界關(guān)注較少。所謂“關(guān)學”,是指由北宋時張載在今陜西關(guān)中開創(chuàng)的理學學派。南宋學者呂本中最早提到“關(guān)學”這一概念。南宋朱熹、呂祖謙編選的《近思錄》較早梳理了北宋理學發(fā)展的統(tǒng)緒,“關(guān)學”是作為理學的一支來介紹的。朱熹在《伊洛淵源錄》中將張載的“關(guān)學”與周敦頤的“濂學”、二程的“洛學”并列加以考察。明初宋濂、王祎等人纂修《元史》,將宋代理學概括為“濂洛關(guān)閩”四大派別。可見,“關(guān)學”在當時思想文化領(lǐng)域具有重要地位。從歷史上看,“關(guān)學”沒有中斷過,完整地研究“關(guān)學”是研究中國思想史特別是宋明理學的一個重要課題。

儒學對中國和世界都有深刻影響

中國近代歷史經(jīng)歷了百余年的民族危機與艱苦考驗,飽受西方列強的欺凌和宰割,但沒有被任何一個侵略者吞并。1949年新中國的成立,標志著中國人民和中華民族從此重新站立起來了。中國人民和中華民族奮發(fā)圖強的精神動力源于何處?包括儒學在內(nèi)的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是重要源泉。由此人們作出這樣的判斷:中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中華兒女安身立命之所。包括儒學在內(nèi)的中國傳統(tǒng)思想文化中的優(yōu)秀成分,對中華文明的形成和發(fā)展、對推動中國社會發(fā)展進步具有重要作用。

從世界史可以看到,儒學作為世界文化的一個重要源流,對世界文明發(fā)展進步也作出了重要貢獻。對東亞國家來說是如此,對西方社會來說也是如此。儒學對于我們的近鄰韓國與日本文化的影響舉世皆知,對于東南亞各國的影響也不可否認。對西方社會來說,比如,18世紀法國啟蒙思想家伏爾泰、狄德羅、盧梭等都受過儒學影響。法國思想家伏爾泰對孔子與儒學推崇備至,他認為在奉行儒學的中國社會中有真正的信仰自由,政府只管社會的風化,卻不會規(guī)定民間的宗教信仰。中國人用自身的道德倫理來協(xié)調(diào)人間的事務(wù),具有明顯的進步意義。狄德羅認為,儒學為主體的中國歷史文化,在歷史、藝術(shù)、智慧以及哲學趣味等方面都遠遠優(yōu)于其他民族。由此可見,儒學對于18世紀的西方啟蒙運動是有貢獻的。德國哲學家萊布尼茨反對“自然法僅僅來源于上帝的意志”,他注意到了中國的儒學,甚至認為朱熹的哲學與他的多元宇宙概念有很大的相似性。20世紀的英國哲學家羅素認為,儒學具有的入世、平實以及中庸的精神,是值得西方文化借鑒的重要品質(zhì)。

為什么創(chuàng)立和發(fā)展于中國的儒學有如此巨大的能量?這只有從儒學本身去找原因。

中國歷史上諸子百家之學中的儒學,歸根到底不是神學,而是以“人”為核心的思想道德文化,是以“人本”為經(jīng)緯的政治倫理學說。儒學宣傳如何做人,做有道德、有理想、有擔當?shù)?ldquo;君子”;與人講公正誠信,講和睦友善,講互相尊重,講“己所不欲、勿施于人”,講人們只要努力修身和踐行即可達到“成圣成賢”的目標。儒學本身不是宗教,而是一種行之有效的思想道德教化,它和宗教可以并存,能夠吸取佛教、道教中的某些優(yōu)秀思想,加以改造和轉(zhuǎn)化(不是原封不動地搬來),使自身更加豐厚。儒學是講愛心的文化,從“親親”到“泛愛眾而親仁”。儒學探討“天道”與“人道”的關(guān)系,簡稱“天人之學”,最高人生境界則是“天人合一”,這是中華古代農(nóng)耕文化的折射,也包含有關(guān)注生態(tài)文明的因子。儒學為“君子”樹立了認識論標準,這就是排除言行上的極端,遵循和踐行不走極端的“中庸”之道,反對“過”與“不及”。儒學講“王道”,反對“霸道”,在社會觀上倡導(dǎo)和平、和諧。儒學不是封閉的文化學說,它主張“和而不同”,倡導(dǎo)博采眾家之長的文化會通精神。儒學重視教育,相信人們經(jīng)過教育和自身努力,都可以成才。儒學不是少數(shù)天才的文化,而是中華民族整體的思想文化。對于儒學所蘊含的一切有價值的優(yōu)秀思想文化遺產(chǎn),我們要努力傳承和發(fā)展,古為今用。

儒學也有它自身的歷史局限性。在社會制度上,古代的儒學始終沒有能夠解決皇權(quán)體制的人治本質(zhì)與制度規(guī)范的法治要求之間的矛盾。皇權(quán)只是把法制作為自己治民治吏的一種手段,自己則凌駕于法制之上。對于這一缺陷,中國歷史上有些儒者也有過論述,但沒有力量加以匡正。今天,對待儒學我們要結(jié)合新的實踐和時代要求進行正確取舍。

(作者:張豈之,著名思想史家、西北大學原校長)